脳卒中サロンマニュアル_WEB版第2版(2025年11月10日)

9K Views

September 30, 25

スライド概要

制作・著作 公益社団法人日本脳卒中協会

転載される場合は、日本脳卒中協会([email protected])にお問い合わせください。啓発目的で制作しました資材です。本資材の一部または全部について商用でご利用は固くお断りいたします。

本マニュアルでは、「脳卒中サロン」の目的やプロジェクトが始まった経緯、モデル地区(岩手県、栃木県、大阪府、兵庫県、熊本県)での活動事例など、「脳卒中サロン」の立ち上げ・運営に参考となる情報を掲載しています。

本マニュアルにより、ピアサポート(脳卒中患者・家族同士の支え合い)の場となる「脳卒中サロン」が全国的に普及し、地域における脳卒中患者・家族のサポート体制がさらに発展することを期待しています。

なお、本プロジェクトは、ファイザー公募型医学教育プロジェクト助成「回復期から慢性期の脳卒中・循環器病患者の健康寿命延伸を目的とした支援体制の構築」による支援を受けています。

関連スライド

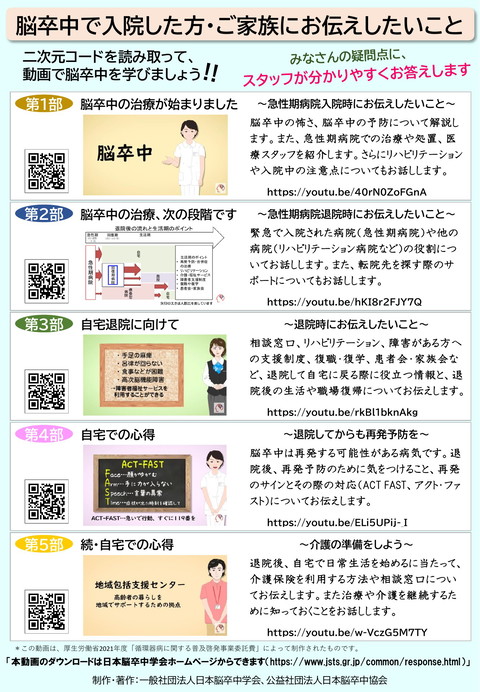

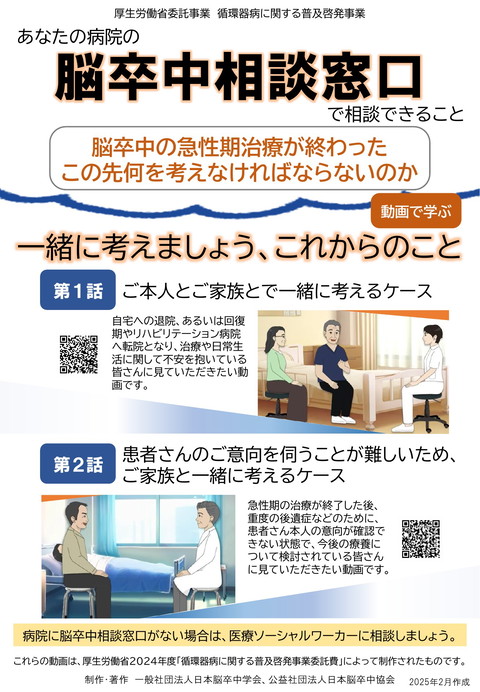

チラシ「脳卒中相談窓口」

各ページのテキスト

脳卒中サロン 設立・運営マニュアル WEB第2版 脳卒中の予防と患者家族の支援を目指して

INDEX はじめに ……………………………………………………………………………………… 1 第1章 脳卒中サロンプロジェクトに着手するに至った背景 ………………………… 2 第2章 脳卒中サロンとは ………………………………………………………………… 4 第3章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 ……………………………… 5 第4章 脳卒中サロンに関する患者会アンケート調査 ………………………………… 9 第5章 脳卒中サロンの意義 ……………………………………………………………… 10 第6章 脳卒中サロンの立ち上げ………………………………………………………… 12 第7章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 …………………………………………13 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) 1)岩手県支部 …………………………………………………………… 16 2)栃木県支部 …………………………………………………………… 17 3)日本脳卒中協会・大阪脳卒中医療連携ネットワーク …………… 18 4)兵庫県支部 …………………………………………………………… 19 5)熊本県支部 …………………………………………………………… 20 第9章 他の地域の取り組み 1)特定非営利活動法人 ドリーム ……………………………………… 21 2)北九州・脳卒中患者と家族の会 …………………………………… 22 第10章 他の領域のピアサポートの取り組み 1)ICT を用いたピアサポート(オンラインで行うピアサポート)……… 24 2)がんにおけるピアサポート…………………………………………… 26 3)認知症カフェとはなにか …………………………………………… 27 第11章 脳卒中・心臓病等総合支援センターの役割 1)地方モデル ………………………………………………………………30 2)都市モデル(複数の大学病院との連携モデル ) …………………………35 第12章 患者会の情報 …………………………………………………………………… 36 第13章 Q & A …………………………………………………………………………… 58 おわりに………………………………………………………………………………………63 参考資料 アンケート調査票 ●「脳卒中サロンプロジェクト」 のためのアンケート調査…… 64 ●脳卒中患者会の活動に関する調査 …………………………… 71 執筆者・編集一覧 ……………………………………………………………………………73

はじめに 2006年にがん対策基本法が成立し、がん診療が大きく変貌した。がん拠点病院では 「がん相談支援センター」 が 設置され、「がんサロン」 の運営サポートを行っている。 2018年12月10日に 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、 心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (通称 : 脳卒中・循環器病対策基本法、略称 : 脳循法) 」が国会で成立し、2019年12月1日に施行され、脳卒中や心疾患 などの循環器病の診療も大きく変わり始めている。2020年10月27日に発表された政府の 「循環器病対策推進基本計 画」 では、個別施策として保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実の中に⑥循環器病に関する適切な情 報提供・相談支援(科学的根拠に基づく正しい情報提供、患者が相談できる総合的な取組)、⑧循環器病の後遺症を 有する者に対する支援(手足の麻痺・失語症・てんかん・高次脳機能障害等の後遺症に対する支援体制整備)が挙げ られている。 2016年12月に 「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画 ストップ CVD(脳心血管病)健康長寿を達成するために」 を日 本脳卒中学会と日本循環器学会が関連学会とともに発表した。これをもとに学会は脳卒中センターの認定を2019年 より開始した。2021年3月に 「第二次5ヵ年計画」 を発表し、2022年4月から一次脳卒中センターのコア施設に 「脳 卒中相談窓口」 の設置(1名以上の 「脳卒中療養相談士」 が必須)を行うことになった。まずは自施設から直接退院し た患者さんを対象として患者さんの 「困り事」 について相談にのることになった。全てのことを自施設で解決するこ とは実際的に不可能である。例えば重症脳梗塞で搬送され、機械的血栓回収療法が行われ、劇的に改善し、短期間で 退院となり、復職したが上手くいかず、原因として高次脳機能障害が疑われた場合は、都道府県の高次脳機能障害 センターへと結びつける。自動車運転の相談についてはドライブシュミレーターを持っていて、自動車学校と連携し ている回復期リハビリテーション専門病院へ紹介したりすることもある。地域の医療資源を十分に把握して活用する 必要がある。 脳卒中患者さんや家族の 「困り事」 への対応を行っている一次脳卒中センターや連携リハビリテーション専門病院 にも 「脳卒中相談窓口」 という看板を掲げて相談支援を行なっていただければと願っている。 2021年12月27日に一般社団法人日本脳卒中医療ケア従事者連合(SCPA-Japan)が設立され、「脳卒中相談窓口マニュ アル」(2022年3月)を参加団体の皆様と一緒に作成でき、大変充実した内容となった。その後、毎年、改訂を重ねて、 時代にマッチした内容にブラッシュアップが行われている。なお 「脳卒中医療ケア従事者連合」 の支部も多くの都道 府県でできている。 「脳卒中療養相談士」 の育成も開始された。 STROKE 2022の講習会は WEB あるいはオンデマンドで約19,000回以 上の聴講があった。2回の講習会にも日本脳卒中医療ケア従事者連合に参加いただいている団体からの発表も行われた。 脳卒中に関して多職種で議論・情報共有する共通のプラットフォームとしての日本脳卒中医療ケア従事者連合の存在 は今後、さらに重要性を増していくと考えている。2023年以降も学会の最終日あるいは翌日に講習会が開催されている。 このような動きの中で日本脳卒中協会はピアサポートの場である 「脳卒中サロン」 の設置を行うためのモデル事 業 「脳卒中サロンプロジェクト(Stroke salon project:SSP)」 を行うことになった。本プロジェクトは Pfizer Global Medical Grants 「回復期から慢性期の脳卒中・循環器病患者の健康寿命延伸を目的とした支援体制の構築」 に応募し、 「Supportive project for setting-up and management of peer support for stroke patients」(主任研究者 : 橋本洋一郎) としてファイザー公募型医学教育プロジェクト助成を受けることができるようになった。 2022年から4年間(当初2年間の計画であったが2年間延長して計4年間) 、脳卒中患者のピアサポートの場を提供 するために脳卒中地域連携パスの計画管理病院である脳卒中センターと回復期リハビリテーション病院が連携してピ アサポートの場である 「脳卒中サロン」 開設・運営のモデル事業を行うこととし、岩手県支部、栃木県支部、兵庫県 支部、熊本県支部で開始され、途中で大阪脳卒中医療連携ネットワークも参加することになった。 本マニュアルは、モデル事業を行なっている支部以外でもピアサポートの場である「脳卒中サロン」を開設できる ようにするために作成することになった。 2022年度には厚生労働省の 「脳卒中・心臓病等総合支援センター」 の事業が10府県の12施設で開始されている。 2023年度には15府県16施設、2024年度には12都道県14施設(現在、計37都道府県42施設)でモデル事業が行われ ている。このモデル事業が上手くいき、将来的には全ての都道府県に総合支援センターが設置され、地域の脳卒中相 談窓口との緊密な連携が構築され、脳卒中患者さんの 「困り事」 に対応できるシステムを地域の実情に応じて構築が 進んでいる。総合支援センターと日本脳卒中協会の支部が連携して「脳卒中サロン」の設置・運営を担っていただけ (橋本 洋一郎) ればと期待している。 1

第1章 脳卒中サロンプロジェクトに 着手するに至った背景 日本脳卒中協会とピアサポート 日本脳卒中協会は脳卒中体験記事業を1998年から継続的に行っており、体験記の入選作品を公表することによっ て患者体験の共有を図ってきた。2008年には「NO! 梗塞アカデミー」というイベントを横浜、大阪、熊本で開催し、 実際に脳卒中患者・家族が小グループに分かれて体験を語り合う場を設けた。それ以外には、脳卒中患者会を協会 の web サイトで紹介するなど、間接的な支援を行ってきた。 脳卒中患者会の減少 近年徐々に活動を休止する脳卒中患者会が増えてきた。2015年に日本脳卒中協会が把握していた患者会は52団 体あったが、2024年8月には19団体に減っている。患者会の方々に事情を伺ったところ、新規入会者が少なく、会 員が高齢化して参加者が減少し、活動が低下しているとのことであった。新規入会者が増えない原因として、入院 期間が短縮されて入院中の患者同士のふれあいの機会が減ったことや脳卒中患者の高齢化などが考えられる。 脳卒中患者の入院期間は、1996年の厚生労働省患者調査では119.1日であったが、2020年の調査では77.4日に 短縮している。特に急性期病院の入院期間は短く、熊本脳卒中連携パスのデータでは急性期病院入院期間の中央値 は14日であり1)、日本脳卒中データバンクによると、急性期脳梗塞患者およびくも膜下出血患者の4割、脳出血患 者の2割が急性期病院から直接自宅に退院する2)。これらの患者は患者同士の交流の機会がほとんどない。急性期病 院からリハビリテーション病院に転院する患者については入院期間が長いが(熊本脳卒中連携パスのデータでは回 復期病院の入院期間の中央値は85日1)) 、1日の大半をリハビリテーションに費やすため、患者同士の交流の機会は ほとんどないと思われる。このように、現状では、脳卒中患者が入院中に患者同士のつながりをつくることがほと んどできない。そして退院後は、患者会などに参加しないかぎり、ほとんど交流の機会がない。 脳卒中患者の発症時年齢については、日本脳卒中データバンクによると、脳卒中の大半を占める脳梗塞と脳出血 の発症年齢中央値が2000年から2018年にかけて経年的に高くなっている。2015-2018年の脳卒中発症時年齢の中 央値は、男性72歳、女性79歳である3)。 脳卒中患者・家族の声 日本脳卒中協会が2019年に行った脳卒中を経験した患者・家族567名を対象にした調査4)では、76.4% の回答者 が患者や家族が発信する情報、患者会などの情報の充実を求めていた。 医療関係者が支援するピアサポートの模索 がん患者を対象とするピアサポート(がんサロン)については、2012年10月のがん拠点病院の報告によると、 「体 験などを語り合う場」の主催者は54% が病院、34% が患者会などであった5)。ピアサポートは患者・家族が主催し なければならない、というのは固定観念であり、様々な形を取り得ることが分かる。 我々は、脳卒中患者・家族にピアサポートのニーズがあるにもかかわらず、担い手である脳卒中患者会が減少し ていく状況を考えると、医療従事者が支援するピアサポートが必要であるという結論に達した。幸い、2021年にファ イザー公募型医学教育プロジェクト助成に「脳卒中サロンプロジェクト」を申請したところ採択され、 このプロジェ クトがスタートすることになった。 (中山 博文) 2

第 1 章 脳卒中サロンプロジェクトに着手するに至った背景 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 参考資料 1)本田省二 , 徳永誠 , 渡邊進ら:脳卒中の病型ごとの急性期から回復期までの実態調査─熊本脳卒中地域連携パスの9 年間のデータを用 いて─ . 脳卒中 2018 ; 40 : 343-349. 2)脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握(日本脳卒中データバンク)報告書 2023年 . https://strokedatabank.ncvc.go.jp/2023/11/29/post-1436/ 日本脳卒中データバンク報告書2023年 _20240129.pdf(アクセ ス日:2024年8月28日) 3)豊田一則 , 中井陸運 . 日本脳卒中データバンク―17万例の臨床情報解析結果―, 国循脳卒中データバンク2021編集委員会監修 . 脳卒中 データバンク2021, 東京 , 中山書店 , 2021, 20-27. 4)日本脳卒中協会 . 患者・家族委員会アンケート調査報告書「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」p34. https://www.jsa-web.org/citizen/4019.html(アクセス日:2024年8月28日) 5)独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター . がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集 2014年 第1 版 p14. https://happylibus.com/doc//670593/ がんサロンの設立と - 運営のヒント集(アクセス日:2024年12月14日) 3

第2 章 脳卒中サロンとは ピア(peer)とは仲間、 対等、同輩のことであり、サポート(support)とは支援、援助を意味しており、ピアサポー トとは、 「仲間同士の支え合い」あるいは「仲間や同輩が相互に支え合い課題を解決する活動」とされている。 ピアサポートの実例では、がんについては、がん対策基本法が成立後にがん拠点病院を中心に「がんサロン」の設置・ 運営が推進されている。認知症については、「認知症施策推進大綱」 などに基づいて行政の補助金などで認知症の人 と家族、地域住民、専門職などの誰もが参加でき、集う場として「認知症カフェ」あるいは「オレンジカフェ」など色々 な名称で推進されてきている。 がん(がんサロン) 、認知症(認知症カフェ) 、神経難病(疾患別ピア・サロン)などの様々な疾患においてピアサポー トの重要性、効果は認識されており、脳卒中回復期・生活期においても、ピアサポートを通じて、患者・家族の不安感・ 孤立感を軽減するとともに、必要な情報を提供し、社会参加を支援することができると報告されている。 ピアサポートの場である脳卒中患者会は、残念なことに、会員の高齢化と新規入会者の減少により、全国的に減少・ 活動低下傾向にある。しかしながら、例えば、 失語症患者会については、言語聴覚士が積極的にサポートすることに よって、全国的に活動を維持できている。このことから、脳卒中当事者だけではピアサポートを全国的に普及するこ とは困難と思われ、今後は、当事者に加えて、非当事者による運営サポートを加えたピアサポートの場「脳卒中サロン」 を設置する必要があると思われる。 脳卒中地域連携パスの計画管理病院である脳卒中センターと回復期リハビリテーション専門病院が連携してピアサ ポートの場である「脳卒中サロン」を開設・運営し 、 その経験に基づく立ち上げ・運営マニュアルを公表することによっ て、 全国的に「脳卒中サロン」を広め、 地域における脳卒中患者 ・ 家族のサポート体制を向上させる目的で、 「ファイザー Quality Improvement 助成による日本脳卒中協会「脳卒中サロンプロジェクト」 を2022年から4年間行っ ている。 岩手県、栃木県、大阪府、兵庫県、熊本県の5箇所で、脳卒中サロン開催のための資材作成、実際の脳卒中 サロンの実施を行って、ノウハウの蓄積を行っている。大阪府については日本脳卒中協会と大阪脳卒中医療連携ネッ トワークが協同で、他の都道府県については日本脳卒中協会の支部が実施している。 「脳卒中サロン」 (ピアサポート) 、 患者会などの脳卒中ピアサポート成功事例を調査し、加えて既に運営されてい る「がんサロン」の立ち上げ・運営のノウハウを参考にし て 、 「脳卒中サロン」立ち上げ・運営のノウハウを集約する。 「脳卒中サロン」立ち上げ・運営サポートマニュアルを開発し、 「脳卒中サロン」スタッフと利用者の評価に基づいて 改良して、全国的に「脳卒中サロン」を広め、 地域における脳卒中患者・家族のサポート体制を向上させることを 目指している。ピアサポートを通じて、患者・家族の不安感・孤立感を軽減するとともに、必要な情報を提供し、社 会参加を支援するのが「脳卒中サロン」の役割になる。なお「脳卒中カフェ」などの別の名称が良いという意見もあり、 地域の実情にあった名称で良いと考えている。 (橋本 洋一郎) 4

第3 章 脳卒中サロンに関する 医療機関アンケート調査 ―「脳卒中サロンプロジェクト」 のためのアンケート調査― はじめに 2007年にがん対策基本法が施行され、2024年現在、第4期がん対策推進基本計画まで策定されている。本計画 では「3. がんとの共生」として相談支援などがあり、その一環として「がんサロン」が展開され1)、セルフヘルプ・ グループとしての機能を有する誰でも参加できる交流の場として運営されている2)。 一方、脳卒中ではがんサロンのような会は一部の地域で行われているものの、広くは展開されていない。2018 年に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(通称 : 脳卒中・ 循環器病対策基本法、略称 : 脳循法) 」が成立し3)、現在「循環器病対策推進基本計画(第2期)」に基づいた計画が 策定、施行されている4)。本計画でも相談支援や情報提供があり、脳卒中でも「脳卒中サロン」を展開する必要が ある。 このような背景から、2022年における「脳卒中サロン」の状況を把握するため、日本脳卒中協会支部と回復期 リハビリテーション病棟協会にアンケート調査を行った。内容は、急性期・回復期などの医療施設の類型、脳卒中 サロンの有無・状況、患者会の有無、などである。 本項では、回答を得られた急性期病院 60施設(日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター(primary stroke center:PSC)の大学病院 25施設、他の PSC 29施設、その他急性期病院 6施設)、回復期・生活期病院 145施設(回 復期リハビリテーション病院 133施設、その他の回復期病院 10施設、維持期・生活期病院 2施設)の205施設の結 果を紹介する。 脳卒中サロン・患者会の状況 脳卒中患者・家族が運営している患者会は、調査現在において二次医療圏の18% 前後にしか存在しておらず、過 去に存在していた二次医療圏もわずか3〜11% 程度に過ぎなかった。また、脳卒中サロンのようなピアサポートの 場となる会の開催は9施設(急性期病院2施設、回復期・生活期病院7施設)しかなかった。 脳卒中サロン(ピアサポートの場となる会)の運営に脳卒中患者・家族が関与していたのは、急性期病院は2施 設とも関わっていたが、回復期・生活期病院では2施設(28.6%)しかなかった。医療従事者の関与は、急性期病院 は脳卒中診療に関わっている医師(50%) 、社会福祉士(50%) 、脳卒中診療に携わる看護師(50%)が担っており、 回復期・生活期病院は医師の関わりが28.6% と少なく、脳卒中リハビリテーション認定看護師が28.6%、それ以外 の看護師が57.1%、社会福祉士が71.4% であった。開催は毎月であり、1回あたりの患者参加数は急性期病院が7名(中 央値) 、回復期・生活期病院が4名、家族は前者が2名、後者が4名であった。 脳卒中サロンでは、療養や看護の悩み、体験、情報共有など、患者・家族のサポートが行われていた(急性期病 院100%、回復期・生活期病院71.4%) 。医療従事者側の提供内容としては、急性期病院では病気・治療・療養・障 害者手帳や介護保険など社会資源といった治療・療養・費用などに関する説明が多いのに対し、回復期・生活期病 院では、他の患者・家族との交流の場の提供(85.7%) 、体操やグループリハビリテーションの提供(42.9%)、心 理的サポート(42.9%)に力を入れていた(表1) 。なお、患者・家族からの質問への回答は急性期、回復期・生活 期病院とも対応していた。 一方、脳卒中サロンを運営するにあたり、急性期病院と回復期病院の協力が望ましいが、急性期病院の1施設で は連携施設の社会福祉士が急性期病院開催の脳卒中サロンに参加していたものの、他の職種の連携はなかった。回 復期・生活期病院においても、1施設が連携先の精神保健師福祉士や脳卒中リハビリテーション認定看護師が参加 していたが、ほぼ協力していない状況であった(71.4%)。 脳卒中サロンを行うにあたり 脳卒中サロンを運営するにあたり必要と考えられている職種を図1に示す。急性期病院、回復期・生活期病院とも、 脳卒中診療に関わっている医師・リハビリテーション療法士が最も多かった。また、社会福祉士、脳卒中リハビリテー 5

第 3 章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル ション看護認定看護師の協力・増員、社会福祉士も求められていた。この他、両立支援コーディネーターや病院長 の協力、診療報酬や行政の補助金も多くの施設で必要と考えられていた。 一方、脳卒中サロンなどを行なっていない施設において、急性期病院の71.7% は脳卒中サロンの開催が可能と回 答していたが、回復期・生活期病院は35.6% と少なかった。 脳卒中サロンを開催している施設では、会の設置・運営で苦労したこととして、時間の確保、患者・家族により 困りごとが異なること、多職種連携の必要性、参加者数確保、といった意見があった(表2) 。また、脳卒中サロン の開催が困難であると感じている施設では、人員確保・多職種連携、経営面との両立、運営資金、開催場所、といっ た問題が懸念されていた(表2) 。 おわりに 脳卒中サロンの開催には、資金や開催場所の確保、病院の理解、多職種連携、といったことが必要であることが 伺えた。しかし、開催することにより、ピアサポートの場が提供でき、患者・家族の社会参加、他の患者・家族の 体験から得られる日常生活の工夫など、有益な情報も取得できるため、脳卒中患者・家族支援につながることが期 待できる。 (竹川 英宏) 参考資料 1)厚生労働省 . がん対策推進基本計画 . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001161234.pdf(アクセス日:2024年3月1日) 2)独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター . がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集 2014年 第1 版 https://happylibus.com/doc//670593/ がんサロンの設立と - 運営のヒント集(アクセス日:2024年1月23日) 3)厚生労働省 . 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中 , 心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 . https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6708&dataType=0&pageNo=1( アクセス日:2024年3月1日) 4)厚生労働省 .「循環器病対策推進基本計画」の変更について . https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32232.html(アクセス日:2024年3月1日) 6

第 3 章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 図 1:脳卒中サロンの設置・運営に必要と考えられていたこと その他 診療報酬の評価 行政の補助金 病院独自の運営資金 病院長などの施設責任者の協力 両立支援コーディネーターの協力 公認心理師の協力 脳卒中診療に携わっていない リハビリテーション療法士 脳卒中診療に携わる リハビリテーション療法士 脳卒中診療に携わっていない 看護師の協力と増員 脳卒中リハビリテーション認定看護師以外の 脳卒中診療に携わる看護師の協力と増員 脳卒中リハビリテーション看護 認定看護師の協力と増員 精神保健福祉士の協力と増員 社会福祉士の協力と増員 脳卒中診療に関わっていない医師の協力 脳卒中診療に関わっている医師の協力 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 回復期・生活期病院 急性期病院 急性期病院 60 施設、回復期・生活期病院 145 施設からの結果(複数選択可)である。 表 1:脳卒中サロンで行われていた内容 内 容 急性期施設(n=2) 回復期・生活期病院(n=7) 病気の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 治療の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 療養の説明 1 (50.0%) 3 (42.9%) 障害者手帳や介護保険など社会資源の説明 1 (50.0%) 2 (28.6%) 体操やグループリハビリテーションの提供 0 (0%) 3 (42.9%) 患者・家族からの質問への回答 2 (100%) 5 (71.4%) 他の患者・家族との交流の場の提供 0 (0%) 6 (85.7%) 心理的サポート 0 (0%) 3 (42.9%) 緩和ケア 0 (0%) 0 その他 0 (0%) 1 (14.3%) (0%) 新型コロナ感染症以前に行われていた内容について、脳卒中サロンのようなピアサポートの場となる会を開催してい た急性期病院 2 施設、回復期・生活期病院 7 施設からの回答(複数選択可)結果である。 7

第 3 章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 表 2:脳卒中サロンの設置・運営に関する意見 脳卒中サロンの設置・運営で苦労した内容 * スタッフの業務時間内での開催を前提にしていたので、時間の確保が難しかった。 患者・家族で困りごとが違うため、グループ分けが望ましいが、人手が必要となる。 業務多忙のため介護福祉士の協力、多職種連携が必要であった。 会場の確保に苦慮した。 入院患者から参加希望者を募っているため参加者の選定に苦慮した。 参加者が少ないため、組織から継続意義を問われた 保険加入の問題がある。 脳卒中サロンの開催が困難な理由 ** いずれの職種の協力も得られにくい 医師の協力が得られにくい 人員不足 現在の業務以外の余裕がない 開催場所の確保の問題 開催・運営費用の問題 経営面との両立ができない 行政の支援がない・診療報酬の加算がない 病院長や事務長の許可が得られにくい 開催・運営を推進する人材がいない 開催経験・開催スキル不足 開催・運営に必要なことがわからない 参加者の確保が難しい 病院内の周知ができていない 脳卒中に特化した必要性がわかならい 脳卒中サロンの要望がない 検討したことがない 新型コロナ感染症の問題 * 脳卒中サロン(ピアサポートの場となる会)の開催経験がある 9 施設の回答(自由記載) ** 脳卒中サロンの開催経験がない 196 施設の回答(自由記載、いずれも複数施設から同様の回答あり) ※調査票については「参考資料 アンケート調査票」の項(P64)をご参照ください。 8

第4 章 脳卒中サロンに関する 患者会アンケート調査 ― 脳卒中患者会の活動に関する調査 ― 背景・目的 広辞苑第7版(岩波書店)によれば、 サロンは上流婦人、 学者、 芸術家などが客間で催す社交的集会を指すもの である。日本脳卒中協会では医療従事者が開催する脳卒中患者・家族同士の社交的集会を普及させることを目的に、 「脳卒中サロンプロジェクト」を2022年にスタートさせた。この普及活動においては長年類似の機能を担っていた 脳卒中関連の患者会との連携が欠かせない。今回我々は既存の脳卒中患者会を対象に、将来的な連携に関するニー ズなどを把握し、運営マニュアル作成に反映するためにアンケート調査を行った。 方 法:2024年3月1日〜31日の期間に脳卒中協会で作成した質問票を患者会に郵送し、 郵送、 電子メール、 Fax、Google フォームで回答を受付けた。 結 果 14都道府県の26団体から回答を得た。患者会の設立年数は40年以上が15%、30-39年が35%、20-29年が15%、 10年 -19年が23%、10年未満が12% であった。患者会員の数は1-24名が42%、25-49名が31%、50-99名が19%、 100人以上が8% であった。患者会は、患者、患者家族、その他で構成され、患者が占める割合は、100% が12%、 75-99% が12%、50-74% が58%、50% 未満が19% であった。患者会の活動内容には、集会(総会や理事会・委員会 など)、会誌の発行、旅行、悩みや体験を語る会、趣味の活動(絵画、コーラスなど) 、市民へのアピール、医療・ 福祉関係者による講演会、事業(喫茶など)が含まれていた。脳卒中サロンとの連携については(図) 、 「今後、医 療機関が開催する脳卒中サロンとの連携を希望する」という回答が20団体(77%)からあった。そのうち、「脳卒 中サロンの運営に加わりたい」という回答が3団体、「脳卒中サロンの開催情報を会員に広報したいので連絡してほ しい」という回答が17団体、 「脳卒中サロンで患者会の活動予定を広報してもらいたい」という回答が14団体から あった。「脳卒中サロンの運営に関して脳卒中患者・家族の関与が必要と思いますか ?」という問いへの回答は、 「と てもそう思う」が18団体、 「まあそう思う」が5団体であった。 脳卒中サロンに期待する活動については、悩み相談、 他の患者の脳卒中体験談、医療・福祉関係からの情報提供が挙げられた。 図:脳卒中サロンとの連携 今後、医療機関が開催する 「脳卒中サロン」との連携を 希望されますか? いいえ 6 (23%) 考 察 はい 20 (77%) 質問3で 「はい」 と答えた団体にお伺いします。 次のどのような連携をご希望ですか。 (複数回答可) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 「脳卒中サロン」の運営に 加わりたい 3 「脳卒中サロン」の開催情報を 会員に広報したいので 連絡して欲しい 17 「脳卒中サロン」で患者会の 予定を広報してもらいたい その他 (n=26) 14 1 患者会のプロフィールを要約すると、本アンケートへ回答いただいた患者会の多くは、長い期間にわたり患者を 中心とした運営基盤が構築されている団体であった。脳卒中サロンとの連携については大多数が前向きであったが、 まだ判断ができないとする団体もあり、今後、患者会側への本プロジェクトの重要性を説く必要がある。脳卒中サ ロン運営そのものに参加したいとする団体は少なかったが、運営には患者や患者家族の関与が必要との意見が多く、 この点も今後の運営に盛り込む必要があろう。脳卒中サロンに期待する役割の多くは情報共有が主であったが、患 者会の活動内容に重なるところもあり、本プロジェクトにおいては脳卒中サロンと患者会の連携、タイアップの必 要性はもちろん、医療従事者が開催するサロンとしての特色を打ち出す方向性を示す必要もあるかと思われた。 (藥師寺 祐介) ※調査票については「参考資料 アンケート調査票」の項(P71)をご参照ください。 9

第5 章 脳卒中サロンの意義 1 )脳卒中サロンのニーズ 脳卒中を発症すると 、多くの患者が何かしらの後遺症を抱えて生きることになる 。同時に家族は 、収入 、医療費・ 介護費といった支出 、 介護の問題 、 など多くの困りごとに直面する 。再発するとより一層患者の日常生活動作 、 患者・ 家族の生活の質が低下する 。さらに誤嚥性肺炎や褥瘡 、その他の心血管疾患や 、加齢に伴い増加する他の疾患など 、 様々な疾患の発症や 、緩和と療養 、意思決定 、など 、患者・家族では解決が難しい状況も生じる 。日本脳卒中協会は 設立当初から患者・家族支援を行なってきたが 、日本脳卒中学会でも近年 、終末期医療や緩和と療養の提言 、意思 決定支援など色々なガイドライン 、ステートメント 1 )の発信と脳卒中相談窓口を展開している 。さらに厚生労働省 は循環器病対策推進基本計画( 執筆時現在第 2 期 )2 )の遂行 、脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業を開 始 3 )した 。 この中では相談支援・情報提供が重要となる 。先行しているがん対策基本法 、がん対策推進基本計画では 、「 が んとの共生 」として相談支援( 執筆時第 4 期 )の一環である「 がんサロン 」が展開されている 4 )。これに対し 、脳 卒中サロンはどの程度のニーズがあるかは不明であるが 、患者会の不足 、地域格差 、などを鑑みると多くの地域で ニーズが高いと推察される 。ただし脳卒中サロンがどのようなものか 、どのように展開するか 、などの情報や方法 が確立・発信されていないため 、脳卒中サロンの重要性・必要性が認識されていない背景もある 。 一般的に「 サロン 」はセルフヘルプ・グループとしての機能を有する誰でも参加できる交流の場として運営さ れ 4 )、患者・家族が他の患者・家族から有益な情報を得たり 、患者会の設立が行われている 。従って脳卒中サロン のニーズは高いと考えられる 。 2 )脳卒中サロンの意義 がんでは 、がんサバイバーが一人の人間として直面する様々な問題に対し 、境遇や立場が最も近く 、共感的な理 解を示しやすいのは同じがんサバイバーであると述べられている 4 )。がんサロンという場では 、がんサバイバー同 士による体験の語りと傾聴から支え合いや互助・連携 、孤立感の減少 、希望などが得られている 。 一方 、インフォームド・コンセントで医療従事者と患者・家族の話し合いはあるものの 、がんに限らず多くの疾 患では 、 「 患者・家族が医療従事者と接する 」、 「 医療機関を受診する 」、という状況は 、多くの患者・家族が受動 的な立場となっている 。これに対しサロンは 、患者・家族が積極的に体験を語らなくても 、他の患者・家族の体験 、 工夫を聴講することで能動的な参加が可能となる 。これにより患者・家族の主体性が回復し 、患者・家族は自身の 存在価値を見出すことができる 4 )。 また 、サロンの展開でセルフケア 、ピアサポートが進み 、患者・家族の生活の質の向上 、各地域での患者会の設 立が期待できる 。残念ながらピアサポートは糖尿病や精神疾患などの一部でしか有効性は示されていないが 、がん 患者ではピアサポートにより良い心理的影響が示されており 、がん治療に取り入れるべき 、とされている 5 )。脳卒 中では大規模前向き研究がなく 、どの程度の効果があるかは不明であるものの 、脳卒中サロンの展開で「 他の患者・ 家族から有益な情報を得る 」、 「 日常生活の工夫を知る 」という 、医療従事者側からの情報提供 、支援以上のことが 得られ 、サロンを介して友人ができ 、社会参加の一助にもなり得る 。 患者・家族の主体性の回復 、存在価値の認識 、有益な情報・支援の取得 、社会参加へのつながり 、が脳卒中サロ ンの意義である 。 3 )脳卒中サロンの多様な方向性 脳卒中サロンの基本はがんサロンと同様 、 「 原則的に脳卒中患者・家族が主体となること 」である 4 )。しかし当 協会が把握している限りでは 、医療従事者のサポートがない団体は自然消滅しているところが多いようであり 、脳 卒中サロン 、患者会とも医療従事者のサポートが必要と考えられる 。一方 、運営資金については患者・家族が主体 となった喫茶店などの経営で賄っている団体もある 。 10

第 5 章 脳卒中サロンの意義 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル サロンの形式であるが 、大人数で開催する形式 、少人数( 小グループ制 )で開催する形式 、などがある 。どちら が良いかはそれぞれの地域 、参加希望人数にもよると思われるが 、同じような後遺症を有する患者とその家族がで きるだけ一緒になる方が 、他の患者・家族の体験 、工夫を聴講・共有する点からは最良と考えられるため 、少人数 の方が良いかもしれない 。 サロンの内容については 、医療従事者側からの情報提供なども多く行われているようであるが(「 脳卒中サロン に関する医療機関アンケート調査 」の項参照 )、手芸など娯楽の場を提供しているサロンもあり 、娯楽や雑談を通 じた情報共有・交換ができると推察される 。 当協会が開催した脳卒中サロンの内容については 、 「 プロジェクトでの実際の活動( 事例集 )」の項を参照いた だきたい 。 ( 竹川 英宏 ) 参考資料 1 )ガイドライン・提言・各種指針・手引き・推奨 . 日本脳卒中学会 . https://www.jsts.gr.jp/guidelines/index.html( アクセス日: 2024 年 8 月 10 日 ) 2 )厚生労働省 .「 循環器病対策推進基本計画 」の変更について . https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32232.html( アクセス日: 2024 年 3 月 1 日 ) 3 )厚生労働省 . 脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業 . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001046477.pdf( アクセス日:2024 年 1 月 23 日 ) 4 )独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター . がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集 2014 年 第 1版. https://happylibus.com/doc//670593/ がんサロンの設立と - 運営のヒント集( アクセス日:2024 年 8 月 12 日 ) 5 )Ziegler E, Hill J, Lieske B, et al.: Empowerment in cancer patients: Does peer support make a difference? A systematic review. Psychooncology 2022;31:683-704. 11

第6 章 脳卒中サロンの立ち上げ 1)脳卒中患者のニーズと地域や病院環境のアセスメント 日本脳卒中協会が実施した調査「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」では、当事者が経験された 5つの困難(1. 治療や制度が分化されており一貫した支援が得にくい、2. 地域生活におけるリハビリテーショ ンやケアが十分でない、3. 働くことへの支援が不足している、4. 失語症という後遺症に対する支援や理解が不 足 し て い る、5. 脳 卒 中 に 対 す る 社 会 の 理 解 が 不 足 し て い る)が 報 告 さ れ て い る。https://www.mhlw.go.jp/ content/10905000/000649148.pdf これらの課題には、急性期・回復期・生活期の医療連携や煩雑な手続きを要する介護・障害福祉の支援体制が影 響しているほか、当事者が適した支援を得られず孤立している現状が反映されている。当事者の孤立予防や自立支 援・心理的サポートの一つとして、ピアサポートは有効だと考えられる。その実現形のひとつが脳卒中サロンである。 医療専門職によるピアサポートの場の提供は、当事者同士による支え合い機能のほか、各参加者の困りごとに応じ た各専門職からの助言を提供できる、参加中の体調不良に対応できるため参加者が安心できるなどのメリットが上 げられる。治療以外にもリハビリテーション・経済面・就労支援・うつなどの相談も多いため、多職種・多領域か ら支援者の参加を募ることが望ましい。また開催場所は、車いす・杖などの利用者の移動への配慮や障害者用トイ レへのアクセス、失語症や高次脳機能障害の方が安心して話すことができる空間づくりや時間的配慮が求められる。 2)どのような脳卒中サロンを⽬指すのか : サロンの設⽴⽬的と活動の概要 医療機関におけるサロンの開催様式は様々である。本書では脳卒中・心臓病等総合支援センター、脳卒中相談窓口、 脳卒中医療連携ネットワークなど、既存の脳卒中患者の支援活動の付加機能として開催した脳卒中サロンを紹介する。 各機関が実現可能性や継続性の高い手法を採用している。 開催に向けて、開催頻度・運営メンバー・多職種の関与・運営費などが話し合われるほか、既存の患者会との連 携の有無や、患者のニーズに対応する多領域(医療・介護・障害福祉など)・多機関(急性期・回復期・生活期) の関与や運営プラットフォームの構築なども視野に検討することが望まれる。 3)病院や地域で脳卒中サロンの理解者を得るための環境づくり(関係者の役割) ①医療者 : 患者の相談ニーズに適した医療者(医師・看護師・リハビリテーション療法士・MSW など)の参加を求 める。各医療者の所属機関、その機関の脳卒中診療に対するスタンス、医療者と職能団体とのつながりなどを把 握し、医療者が参加しやすいストーリーを作り、開催プランを作成する。 例:・一次脳卒中センターコア施設 : 自院が関与するピアサポートの場として協力を依頼する。 ・脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 : 認定資格に必要な社会活動として協力を依頼する。 ②開催場所の病院管理者 : サロンの参加にあたり上司や管理者に適宜委嘱状を発行し、協力者の所属機関の活動許 可を得る。また、継続開催が可能となるよう活動実績を管理者に報告し、本活動への理解を得る。 ③病院事務担当者 : サロン開催に向けた広報・申込み、多機関との連携など、日常業務と併行した開催準備や各資 料作成などにつき、各専門職と連携がとれる病院事務担当者の協力を得ることが望ましい。 ④医療以外の支援者 : 医療以外の障害・就労・介護・経済基盤・仲間づくりなどのニーズに対し、既存の患者会や 障害福祉・就労支援・介護・福祉の専門職などへの協力依頼も検討するとよい。 ⑤⾏政担当者 : 都道府県へ開催相談・実績報告を行い、都道府県循環器病対策推進計画への反映も視野に脳卒中患 者のニーズや支援課題を報告する。サロン開催の後援名義申請を行うのも一案である。 ⑥地域社会(市⺠): 各医療機関の受診の有無を問わず誰でも参加できるよう広報する。参加案内や開催実績を広報 することにより「困っているのはあなただけじゃない」とのメッセージを発信できる。広報の方法として、新聞 やコミュニティー誌での告知、関連機関におけるポスター掲示やパンフレット掲示、ホームページや SNS での発信、 自院の外来・入院患者に対する直接的な声がけなどが考えられる。 12 (藤井 由記代・宮井 ⼀郎)

第7 章 脳卒中サロンの 運営マニュアル・開催 1. 規約(ルール) 脳卒中サロンの開催にあたっては、各都道府県の事業運営者(または開催病院単位あるいは地域単位)が規約を 策定するものとする。規約の内容は各事業運営者(または開催病院単位あるいは地域単位)の定める所によるが、 参加者の遵守事項として必ず下記を記載すること。 ( 遵守事項 ) 参加者は 、以下に記す 8 つの約束を遵守する 。 ( 1 )患者・家族 、もと患者・家族 、医療スタッフが参加します 。それ以外の参加希望があった時は世話人 で話し合って決めます 。 ( 2 )話された個人のことはここに置いて帰り 、他の場所で話しません 。 SNS などに掲載することも禁止します 。 ( 3 )健康食品や健康器具などの品物を勧めたり 、販売したりすることはしません 。また参加者へ飲食物の 配布は行いません 。 ( 4 )金銭の貸借 、宗教団体・政治活動への勧誘はしません 。 ( 5 )医療的なアドバイスはしません 。他の人が受けている治療は自分に合うとは限らないので 、医師に相 談しましょう 。 ( 6 )大切な時間です 。参加された方が平等に話せるよう 、お互いに気を配りましょう 。 ( 7 )アドバイスや励ましをされると負担になることがあります 。否定や批判をせず 、お互いに聞き上手に なりましょう 。 ( 8 )話しづらいときは聴くだけで構いません 。気軽に参加しましょう 。 2. 準備と広報 準備と広報については、以下の点に留意して行うと円滑なサロン開催につながる。 (1)開催形式の決定 開催形式の決定は、サロン準備のタスク全般にかかる重要なポイントである。参加者同士の茶話会のみを実施す るのか、前段に医療者または脳卒中当事者などの講話を添えるのか、または市民公開講座のようなイベントのサブ 会場に脳卒中サロンの場を設けるのか。さらには対面形式で開催するのか、オンライン形式にするかの選択も求め られる。本マニュアル「8. プロジェクトでの実際の活動(事例集)」を参照しつつ、地域や主催病院の特性も加味 しながら決定する。 (2)参加者への告知形式の決定 参加対象者の募集を公に行うのか、またはクローズドの形で行うのかの選択が求められる。公に告知すれば、ピ アサポートの場を求める方に広く周知することができるというメリットがある一方、参加者の背景や人数規模など を主催側がコントロールできないという側面もある。サロンの開催形式にあわせて適宜判断する。 13

第 7 章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル (3)開催場所の決定 対面形式による開催の場合、開催場所の検討も必要となる。地域へのアウトリーチという観点では、近隣の公民 館や商業施設内のイベント会場もよいと考えられる。一方、告知をクローズドで行う場合は、参加対象者が主催病 院の入院・外来患者、または通所や訪問看護の利用者となるため、開催場所は自ずと主催病院の施設内となる。 (4)参加人数の決定 参加者への告知を行うにあたり、おおよその参加想定人数を事前に決めておくとよい。想定人数は(1)でも述 べた開催形式にもよるが、ピアサポートの趣旨に照らすと、茶話会の1グループ単位の人数は10名以内の人数であ ることが求められる。全体の参加者が10名を超える場合は、茶話会のグループを複数設ける。 (5)開催日時の決定 開催日時の決定は運営スタッフの都合や開催場所との兼ね合いによるが、参加者のことを主眼に据えて設定する。 所要時間はあまり長すぎないほうがよい。また、当事者家族もいることや、当事者の中には既に復職している方も いることを考えると、週末や祝日開催の方がよい。 (6)告知 上記(1)〜(5)が確定できれば、事前告知のフェーズとなる。クローズドで開催する場合は、病院に入院・外 来診療中の方、または通所や訪問介護利用中の方へ個別に声かけを行う形になる。一方で公に告知する場合は、院 内へのポスター掲示やホームページ・SNS などへの情報掲載も含めてアナウンスする形になる。いずれの場合も病 院内に事務局窓口を設けて、参加者管理を一元化する必要がある。 (7)その他 上記(1)〜(6)を実施し、 当 日の参加者がある程度確定した時点で、参加者リストの作成を行う。当日の雰 囲気作りや、会話を円滑に進めるために、茶菓子や飲料の用意、また参加者及びスタッフ全員の名前札を作成する とよい。なお、規約に定める「8つのルール」は、参加者の手元資料として必ず人数分印刷すること。 3. 実施 当日の運営は開催病院が主体となって行う。具体的には、会場準備や参加者の受付け、茶話会のファシリテート などを担うことになる。参加者同士の円滑な会話を促すためにも、茶話会には各グループあたり1〜2名程度のファ シリテーターを付けるとよい。また、記録のために撮影を行う場合は必ず事前に参加者の同意を得るとともに、画 像などを広報用途で使用する場合は個人が特定されない範囲での使用を前提とする(顔出しでの公開を行う場合は、 必ず個別の同意を得ること) 。 なお、サロン終了後の参加者同士の個別のつながりについては、運営側がコントロールするものではない。 4. 振り返り 脳卒中サロン開催後には、必ず開催病院内で振り返りの場を持つこと。振り返りの材料として、サロン開催当日 に参加者向けのアンケートを行ってもよい。反省点や参加者の声を反映して、次回のサロン開催につなげる。 5. 課題 脳卒中サロンの開催については、下記の課題が考えられる。いずれもサロンの企画段階で考慮するとともに、サ ロン開催後にはかならず1.4の振り返りを実施し、次回以降の開催のためにノウハウを蓄積することが肝要である。 ●いわゆるサロン “ 荒らし ” の発生 オープンな開催にすれば、どのような方でも参加する可能性がある。茶話会の会話を一人で独占したり、他参加 14

第 7 章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 者を攻撃したりするような方が出てくる可能性もある。このような “ 荒らし ” を除外するために、最初からクローズ ド形式の開催を選択するという手もあろう。または、茶話会のグループにストッパーの役割も兼ねた、運営スタッ フを配置するという予防策もある。 ●参加者同士のつながり形成による “ お節介 ” の発生 「小さな親切大きなお世話」とはよくいったものだが、当事者、または当事者家族同士がつながりを持つことで、 互いのケアや生活状況に介入し、医療者側の支援がしづらくなるケースはまま発生する。規程内に遵守事項として あげた「8つのルール」は毎回必ず出席者へ配布するとともに、サロン冒頭に全員で読み上げを行うなど、徹底す る必要がある。 ●後遺症の程度によるサロンへの参加の障壁 後遺症の程度によっては、外出もままならない方もいる。一方で、そのような方こそピアサポートの場を求めて いる可能性もある。オンラインやメタバースによる開催も検討し、なるべく「誰一人取り残さない」サロン設計を 求めたい。 (森本 通子、橋本 洋一郎) 15

第8 章 プロジェクトでの実際の活動 (事例集) 1)岩手県支部 急性期病院小規模脳卒中教室型導入の試みから自治体との連携へ 背 景 岩手医科大学は2019年9月に岩手県盛岡市内丸から11㎞離れた矢巾町へと附属病院が移転したが、外来部門は盛 岡市の内丸メディカルセンター(MC)に残り、入院部門が矢巾町の附属病院と別れた。設備や人的リソース面か らサロン設置は矢巾の附属病院を想定せざるを得なかった。COVID-19の影響で院内の接触制限も厳しく、回復期 リハビリテーション施設等と共同した院外でのサロン開催もしづらい状況であった。よって、令和4年度より院内 の小規模開催による急性期入院患者へのアプローチを開始した。 急性期病院内小規模脳卒中教室型サロン 病院がんサロン内にある談話スペースを間借りし(図1) 、月1~ 2回の月曜日午後2時から開催している。スタッフは医師、脳卒中 リハビリテーション認定看護師、医療ソーシャルワーカー、事務ス タッフ等であり、約30分の脳卒中教室後にスタッフを交えたフリー トークを行った。広報はフライヤーの他に院内 TV で CM を行った。 当院の脳卒中入院患者は20人前後であり、その中でサロンに参加 する意欲、認知能力、移動能力等がある方は限られ、1回の参加者 は家族も含めて平均2-3人に留まっている。加えて、発症から間も ない方に自分の事を他患者と共有するよう促すのは難儀であった。 図 1: 病院がんサロン内にある談話スペースで 実施した脳卒中サロン しかし、開催2年目以降、参加者へ「特になしでも良いから」と感 想を求めるようにしたところ、ご自分の事をお話される方が徐々に 増えてきた。毎回満足度はかなり高い。令和8年度以降は内丸 MC と矢巾附属病院が統合されるため、外来通院患者の参加増が見込まれる。 自治体と連携して院外への展開 院内サロンとは別個に、令和6年度から自治体と連携して維持期・生活期患者を対象とした院外サロンも開始し た。同年度より脳卒中・心臓病等総合支援センター事業となり、同センター事務方の支援を得られるようになった 事も大きかった。本学附属病院がある岩手県矢巾町とは当科のコホート研究で以前より連携してきたが、同町健康 長寿課のご協力を得て、令和6年11月に矢巾駅前の町施設において、院外での脳卒中サロン第1回目を開催した(図2) 。 同町の広報誌やコミュニティラジオを通じての広報を行っ たが、町施設使用という事もあり参加者は町民が中心になっ た。脳卒中患者以外の方の参加も容認し24名に参加いた だいた。反省点としては、健康や脳卒中に関する質問へス タッフが回答する形式が殆どになってしまった。また、終 了後のアンケート回答の満足度は高かったが、「脳卒中以 外の健康に関する話題希望」といった回答も多く、脳卒中 患者へのピアサポートとしては今後の課題となった。この 形式は今年度以降も継続的に実施していく予定であり、今 年度は脳卒中経験者の講演も取り入れながら改善していき たい。 (板橋 亮) 図 2:自治体と協力して実施した院外での脳卒中サロン 16

第 8 章 プ ロ ジ ェ ク ト で の 実 際 の 活 動 ( 事 例 集 )● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 2)栃木県支部 開催までの道のり 支部単独としての開催にはいろいろな問題があったが、事務局のある獨協医科大学病院は日本脳卒中学会一次脳 卒中センターのコア施設、厚生労働省モデル事業「脳卒中・心臓病等総合支援センター(以下、センター)」で脳 卒中の相談窓口を運営している。そのため、社会福祉士、事務職員などに相談し、センターと支部の協同事業とし て開催することが決定された。 これにより病院・大学講堂・会議室、Zoom などの Web 会議システム、マンパワー(時間外給与可)の確保と、 病院予算に加え国・県のセンター補助金の使用が可能となった。 開催の工夫 3本柱を1)患者・家族支援、2)当事者同士から得られる有益な情報の共有、3)患者会設立、とし、同じよう な後遺症・悩みを有する小グループ制で開催することにした。県内フリーペーパー「とちぺ」、地方紙「下野新聞」 、 市民公開講座(支部とセンター共催)での告知、院内、県内公共施設や「道の駅」にチラシを配布した。センター 開催イベント案内連絡を希望したセンター相談窓口相談者にもメール案内した。 事前申し込み制(Web サイト、電話、ファックス、来院)とし、病院側の大学研修会議棟で、新型コロナ感染症 などの対策を行い施行することにした。 飲料の提供は基礎疾患を有する患者がいると想定し、ペットボトルの水のみとし、日本脳卒中協会作成資材・入 会案内、県作成在宅療養支援ガイドブックを配布することにした。なお、批判しない、プライバシーを守る、エビ デンスのない情報は話さない、などのルールを通知した(図左)。 脳卒中サロンの様子 当院は2024年8月現在まで3回開催した。第1回(2023年3月)はコロナ禍で Zoom としたが、第2回(2024年1月) 、 第3回(2024年3月)は研修会議棟で行った(図右)。 多くの問い合わせがあったものの、 「会場が遠い」 「Web が使えない」 、当日欠席者などで実際に参加したのは、 第1回が6名(患者3名、家族2名、健常者1名) 、第2回が6名(患者2名、家族4名) 、第3回が5名(患者3名、家族2名) と少なかった。しかし後遺症などは異なるものの小グループで行うことができた。 医療者は医師、社会福祉士、事務職が参加し、会開始まで日本脳卒中学会や日本脳卒中協会作成動画、リハビリ テーション動画(脳卒中サロン事業で作成)などを上映した。医師の脳卒中解説(短時間)後、フリーディスカッショ ンを主として行った。 フリーディスカッションは医師がファシリテートし、全ての参加者に発言機会を作った。一人一人が困りごとな どを話し、他の患者・家族から共感や日常生活の工夫など発言があり、サロン終了後も参加者同士で話し込む姿が みられた。 図:脳卒中サロンの注意事項とサロンの様子 最後に 自治医科大学附属病院(副支部長 藤本茂先生)の脳卒中・心臓病総合 支援センターは事前申し込み不要で 2024年2月に開催し、多数が参加した。 申し込み方法、小グループ制の是非 など検討すべき点は多い。 一方、県内各地域での開催、院内 患者・家族に対する脳卒中リハビリ テーション看護認定看護師主体で運 営する脳卒中サロンの開催(毎月) 脳卒中サロンのルールについて ご参加希望される方は、下記を必ずお読みください。 ◆思いを共有し生き方のアイディアを出し合いましょう。 ◆心を元気にし、治療や生活に励む活力を得ましょう。 ◆個人の価値観や生き方を尊重し、批判しないようお願 いします。 ◆参加者のサプリメントや確立されていない医療情報、 宗教については話さないようお願いします。 ◆SNS への投稿、録音・録画等はご遠慮ください。 ※ルールをお守りいただけない場合は、運営側の判断により、 強制退出等の措置を取らせていただくことがあります。 お互いの意見や気持ちを尊重し、 参加者が安心してお話をする場です。 ご協力をお願いいたします。 会場は小グループで他者同士の間隔を開けて座 れるようにし 、かつ参加者の顔を全員が見渡せる ように工夫した( 図右 )。 準備を進めているところである。 脳卒中サロンでは批判をしないなどのルールを (竹川 英宏) 決め 、事前・当日に注意喚起した( 図左 )。 17

第 8 章 プ ロ ジ ェ ク ト で の 実 際 の 活 動 ( 事 例 集 )● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 3)日本脳卒中協会・大阪脳卒中医療連携ネットワーク(OSN) サロン立ち上げの背景(2018・2019年度市民啓発イベント開催の経験) 2008年に発足した大阪脳卒中医療連携ネットワーク(以下 OSN)には、2024年8月現在、99医療機関(急性期 23機関、回復期39機関、生活期37機関) 、オブザーバー5機関(大阪市健康局・大阪市更生療育センター・大阪府 立障がい者自立センター・大阪府障がい者自立相談支援センター・就労移行支援事業所 LITALICO ワークス)が登 録しており、活動10周年以降、毎年市民啓発イベントを企画・開催している。 サロン開催の実際(2022・2023・2024年度) 2020.2021年度はコロナ禍で市民啓発イベントを中止したが、現在は脳卒中サロンとして再開し、2022年度「教 えて ! あなたの脳卒中」(オンライン) 、2023年度「脳卒中発症後のリハビリどうしてる ?」(ハイブリッド)、2024 年度「脳卒中発症後、どんな風に暮らしてる ?」(対面)と題し、ミニレクチャー・ピアサポート & 専門職との相談 会を開催した。2022年度・2023年度のレクチャ―は、専門職による講義 + 当 図1:2023年度 広報チラシ 事者の体験談 + 患者会紹介の動画を作成し、日本脳卒中協会のホームページで 配信している。サロンは、当時者同士の対話(ピアサポート)に加え、医療・ 福祉スタッフへの相談や意見交換も同時に行う体制とした。結果、オンライン・ ハイブリッドには遠方からも継続した参加者があった。 図2:2024年度 参加申込時のアンケート(参加者ニーズ) 現在、脳卒中のことで気になること、話したいことをお選びください(複数選択可) 治療について 再発予防について リハビリテーションについて 食事について お薬について 仕事について 日常生活について 経済面について 介護について 各種制度の利用について 相談窓口について 患者会・当事者について ・当サロンの参加者は 、 入院中から発症後数十 …7(38.9%) …8(44.4%) 0 …6(33.3%) …3(16.7%) …5(27.8%) …10(55.6%) …2(11.1%) …7(38.9%) …10(55.6%) …2(11.1%) …5(27.8%) 5 10 15 …16(88.9%) 20 図 3:開催風景( 2022 年度オンライン・2024 年度対面 ) 年経過された方まで幅広く、 ニーズも多様であ る(図2)ため、 多領域(医療・介護・障害)・ 多機関(急性期・回復期・生活期) ・多職種(医 師・看護師・リハビリテーション療法士・社会 福祉士ほか)が参加し、当事者のニーズに応え ている。3年間の参加者(当事者など / 専門職) は、10名 /32名、13名 /39名、23名 /42名と増加している。平時からつながりをもちたい参加者に向け、患者 会の主催者が参加・紹介してくれるため、つながりづくりの役割も担う。 ・参加者からは 、 対面希望(高次脳機能障害により画面上のコミュニケーションが難しいなど ) 、 オンライン 希望(麻痺があり移動困難である・遠隔地からも参加しやすい)の声があり、開催方法は双方が有効であると考 えられる。 脳卒中サロンの継続性確保に向けた環境づくり 日々の病病連携・病診連携・障害福祉との連携基盤(脳卒中連携パスネットワーク)を活動主体とするため、実 務と併行して活動できる。脳卒中・心臓病等総合支援センター(国立循環器病研究センター)や日本脳卒中協会は 共催、職能団体(SCPA 大阪府支部)や大阪府・大阪市に後援依頼を行い、広報の協力を得る・開催実績を共有す るなど、つながりをもって運営している。当機能を今後も維持するためには、各機関・団体・関係者の理解促進や 連携維持、企画・調整の担当人員の確保、財源の確保などが課題である。 18 (藤井 由記代・宮井 一郎)

第 8 章 プ ロ ジ ェ ク ト で の 実 際 の 活 動 ( 事 例 集 )● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 4)兵庫県支部 兵庫県では当院(神戸市立医療センター中央市民病院)が脳卒中サロンプロジェクトのモデル施設に選定された。 初めは手探りの状態であったが、まず2022年11月23日に日本脳卒中協会兵庫県支部として毎年行ってきた脳卒中市 民公開講座に併設する形で第1回脳卒中サロンを開催した。脳卒中経験者とその家族ら8名が参加したが、血栓回収治 療により劇的に症状が改善した体験談をはじめ、麻痺や言語障害だけでは表現できない脳卒中後遺症や家族の苦労など、 参加者それぞれが自分の悩みや経験を周りに聞いてほしいと願っていることを実感し手応えをつかんだ。 2023年度からは脳卒中サロンの単独開催を企画した。当院の医師、看護師、ソーシャルワーカー、事務職員から 構成する院内ワーキンググループを組織し、開催準備を進めた。2023年9月22日に「みんなで学ぼう ! みんなで語ろう ! 脳卒中サロン」を開催し、12名が参加した。血栓回収治療を受けて社会復帰した2名に脳卒中体験談を語ってもらった。 失語や意識障害で意思疎通できないように見えた患者が、実は発症時や治療中の様子を記憶していたことや、やがて 言葉や運動能力を取り戻していく過程に感じた悲喜交々(こもごも)は、サロンの参加者だけでなく、脳卒中を診る 医療者全員に聞いてほしい内容であった。その後、参加者同士の意見交換を行い、脳卒中相談窓口と銘打って、ワー キンググループメンバーが個別に参加者の相談に応じた。その中で、若年層の就労・両立支援についてニーズが高い ことを実感し、次回のテーマとすることにした。 2024年2月14日に「脳卒中患者の両立支援」というタイトルで脳 卒中サロンを開催した。回復期リハビリテーション医師やハローワーク担当者に講演を依頼し、参加者は6名であった。 このようなイベント開催をきっかけに、当院では毎日院内放送で社会労務福祉士や両立支援コーディネーターによる 患者支援について呼びかけるなど、院内の両立支援に対する機運も高まっている。2024年度は9月に開催を予定して いる。 このように、様々な形式での脳卒中サロンを開催する中で、より患者や家族のニーズに応えられるサロンとはどう いうものかまだ模索している段階である。今後の取組みとして、当院のような急性期の包括的脳卒中センターと回復 期病院が相補的に連携しながら脳卒中サロンを運営・発展させていくため、脳卒中相談窓口などを通じてより地域に (尾原 信行・坂井 信幸) 開かれたサロンを目指したいと考えている。 19

第 8 章 プ ロ ジ ェ ク ト で の 実 際 の 活 動 ( 事 例 集 )● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 5)熊本県支部 2022年に日本脳卒中協会の「脳卒中サロンプロジェクト」が開始されたが、このプロジェクトの責任者の私(橋本)が、 2022年3月に29年勤務した熊本市民病院を定年退職し、4月より済生会熊本病院脳卒中センター特別顧問として勤務 することになった。日本脳卒中協会熊本県支部長を熊本市民病院脳神経内科部長の和田邦泰先生に代わることになった。 済生会熊本病院に赴任して、院長と相談して、脳卒中サロンプロジェクトの熊本での活動を病院のマターにして もらうことになった。病院のコロナ対応が大変な時期であり、取り組みが遅れ、院内のキックオフミーティングが 2023年3月20日に開催された。 当院と連携している回復期リハビリテーション専門病院と合同で行うこと、今後のロードマップの確認を行って、 活動が開始された。連携リハビリテーション病院をにしくまもと病院に決めて、当院のメンバーが病院訪問をして、 このプロジェクトの意義を説明し、賛同いただき、あとは電話やメールのやり取りなどで準備を進めた。 コロナ感染の問題もあり、熊本での第1回脳卒中サロンは、2023年11月25日(土)ににしくまもと病院で9時30分 〜11時30分で開催された。開始前に「脳卒中サロン 8つの約束」を配布した。最初に、脳卒中を経験された方(マ スコミ関係者で復職している方)の体験談を聴講し、3つのグループに別れて茶話会が開催された。家族同伴の方が多く、 外来患者さんのみならず入院患者さんも加わったサロンとなった。復職されている患者さんが複数名おられ、サロン 中にどのように復職したか、車の改造に補助金を使って行ったこと、早めに手続きしないと退院・復職に間に合わず に改造ができるまでに奥さんなどの親族による送迎が必要だったことなどの情報交換が行われ、終了後に改造された 自家用車2台の見学会も行われるという形になった。脳卒中サロンが患者さんの「復職支援・就労支援」になること が分かった会であった。参加された患者さんや家族とともに運営スタッフのアンケート調査を行い、意義のある会で あったこと、改善点なども確認できた。 終了後に院内での振り返りを行い、再度、にしくまもと病院へ出向き、振り返りと第2回の企画についても話し合 いを行った。 第2回は2024年4月20日(土)に9時30分よりにしくまもと病院で開催された。脳卒中を経験された患者さんの体 験談から始まり、その後、3つのグループに別れて茶話会が行われた。2回目は比較的高齢の患者さんが多く、入院中 の患者さんから退院された患者さんへの質問が多く、また外来通院中の患者さん同士の情報交換も積極的に行われて いた。脳卒中になってからの辛さ、退院後の心配などに対して、患者さんや家族からの体験からの話を聞けて、特に 入院中の患者さんがかなり安心されていると感じた。脳卒中で死ぬ時代ではなく、多くの患者さんが後遺症を抱えて、 その後の人生を生きていかなければならず、広い意味での緩和ケアでは「生きるための緩和ケア」が必要であると思 っていたが、脳卒中サロンが患者さんの辛さの軽減につながることを実感できた第2回目の脳卒中サロンであった。 問題点としては、 会場が狭く、参加者を限定しなければならなかったことである。 また1施設の入院・外来の患 者さん・家族であり、参加者をうまく選定されていたために、非常に良いサロンになったことが2回目のサロン後の 振り返りの会議で分かった。さらにファシリテーターを3つの茶話会にうまく配置してあった。 今後、熊本県全体へ広げる場合に各施設ごとで施設に通院・入院している患者さんのみに限定して行うのか、持ち 回りで患者さん・家族を限定せずに行うかの課題がある。最終的には熊本大学病院にある熊本県脳卒中・心臓病等総 合支援センターの事業に組み込めれば良いと考えているが、総合支援センターの仕事が激増しており、負担をかけな いような運営を行う工夫が必要と考えている。今後も引き続き、継続的に開催できるようにしていきたいと考えている。 (橋本 洋一郎・森本 通子) 20

第9 章 他の地域の取り組み 1)特定非営利活動法人ドリーム 喫茶ドリームの活動紹介 〜脳卒中サロンへの期待を込めて〜 「脳卒中サロン」の最大の特徴は、脳卒中患者(以下 当事者)と家族が互いに支えあう場、いわゆるピアサポー トとしての役割を担う部分にある。そこでまず、ピアサポートが脳卒中支援の分野において効果的であるか、とい う部分について私見を述べたい。 当団体(NPO 法人ドリーム)は、2004年から当事者を支援する市民団体として活動をしてきた。この約20年間、 前向きな思考で様々なことに挑戦するなど社会参加を実現している当事者、なかなか社会参加が出来ない当事者など、 多くの当事者をみてきた。この両者の違いは、必ずしも後遺症の程度ではなかった。そこで当団体ではこの違いを 明確にするために、2018年に「脳卒中後遺症患者の生活実態 調査」を行った。この調査から、“ 外出頻度 ”“ 交友関係 ”“ 障害 受容 ” の相関関係が認められ、 「外出が多い人 = 友達や知り合 いと交流している = 障害の受容が出来ている」という結果が 外出が少ない 外出が多い 友達が少ない 友達が多い 障害受容度が低い 障害受容度が高い 得られた。つまり、ピアサポートにより外出・交流をするこ とが、障害受容すなわち脳卒中の後遺症を受け入れることに 効果を発揮すると言えるのである。障害受容の促進は、さら なる外出機会の創出、交友関係の構築に影響を与えることか ら、ますます障害受容は高まっていく。 「外出⇔交流⇔障害受 容」のサイクルが社会参加への大きな足掛かりとなるため、 「脳 図 1:脳卒中患者の 卒中サロン」という継続的なピアサポートの場が出来ることは、「 外出頻度 」 「 交友関係 」 「 障害受容 」相関関係図 今後の脳卒中支援において非常に大きな意味を持つと言える。 当団体では、当事者が主体となり支えあう活動を展開しており、脳卒中サロンの目指すべき姿と重なる点がある ように思われる。そこで、参考までに当団体の活動の一つ「喫茶ドリーム」の様子を紹介させて頂く。 喫茶ドリームとは、名古屋市内にある当事者の働く喫茶店である。この喫茶店の店員は、全員が脳卒中を発症 した当事者で構成されている。喫茶店における接客や調理などの動作は、全てが生活動作の訓練という側面があ る。当事者同士のコミュニケーションは、思いの共有をする機会になっている。また、地域に開かれた喫茶店であ ることで、誰でもお客さんとして利用することが出来る。いつ来ても当事者に会うことが出来るため、当事者、家族、 医療従事者、福祉従業者など、様々な人が訪れて会話を楽しんでいる。不定期開催のイベント「脳卒中おしゃべり カフェ」では、関東や関西など日本各地から参加者が訪れることから、 当事者同士のコミュニティがそれだけ必要とされていることが窺える。 喫茶ドリームのお客さんの中には、 「脳卒中を発症してずっと自宅 から出られなかったが、喫茶店に遊びに来ることを通して交友関 係が広がり一人でも外出が出来るようになった人」 「脳卒中に関す る悩み相談に対応したいと自らピアサポーターのような役割を担 いに来る人」もいる。 このように、専門家が何か特別なサポートをするのではなく、 当事者自らが考え創り上げていくピアサポートの在り方こそ、今 後全国で広がりを見せる「脳卒中サロン」の魅力の一つではない かと期待している。 (加賀瀬 圭太) 図 2: 「 喫茶ドリームの外観 」 21

第 9 章 他の地域の取り組み ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 2)北九州・脳卒中患者と家族の会 はじめに 「北九州・脳卒中患者と家族の会」は2013年に設立され、毎月1回の会合を重ねてきた。2020年に新型コロナ感 染症の流行により一時中断となったが、翌年 WEB 開催で再開となり、2022年には開催回数も100回を超えた。患 者同士の交流の場としてお互いの体験を語り合い、情報を共有し、 「ともに明るく楽しく生きていこうよ」をモットー に活動している。本稿では当患者会の活動状況を報告する。 患者会の設立 私が当時勤務していた病院では、毎月1回、患者や家族を対象とした脳卒中勉強会を開催していた。参加者は入 院患者、外来患者、近隣の施設職員などであったが、参加者同士の交流はほとんどなかったものと思う。あるとき 脳出血後の視床痛で悩んでいる方が出席した。他院に通院中の中年女性で、勉強会が終わった後、 「視床痛がつら くて毎日死にたいと泣き暮らしている」 、 「同じ症状をもつ患者さんはいるのか、どうのように対応しているのか」 と訴えた。視床痛に対して様々な薬物療法を行っていたが症状は強く、一人で悩んでいた。私自身、常々患者同士 の交流の必要性を感じていたので、患者会の設立を呼びかけた。当時外来に通院していた脳卒中患者数人に声をかけ、 患者会が始まった。 患者会の概要 病院の講堂で、毎月第一金曜日の15〜16時に開催した。参加者は脳卒中後の外来患者やその家族が多かった。参 加制限を設けていなかったので、病院実習中の消防隊員や製薬会社の MR が参加することもあった。また医療関係 者として私や脳卒中リハビリテーション認定看護師が毎回参加した。院内掲示や口コミで徐々に参加者が増え、毎 回10〜20名程度が集まった。夫婦での参加も少なからずみられた。 会での話題は、運動障害に対するリハビリテーション、脳卒中後の疼痛・うつ、再発予防など多岐にわたった。 回復期リハビリテーション病院退院後の自宅でのリハビリテーションについて、各々が体験談を語った。ゴルフや 剣道、スポーツジムの機器を使ったリハビリテーションが紹介されることもあった。設立当初からのメンバーの気 質によるものと思われるが、批判的な意見が述べられることはなく、お互いに些細な変化(進歩)を褒め、ともに 喜ぶ風潮があった。自分のリハビリテーション体験を本にまとめたメンバーもいる1)。対面式であったので具体的 な実技指導も行うことができ、有用であった。受験勉強と同じでリハビリテーションも自分でやる気を出さないと だめだといった、リハビリテーションに対する心構えも頻繁に語られた。視床痛の患者も3人ほど参加するように なり、お互いに体験を語り合った。患者会設立のきっかっけとなった前述の女性も落ち着きを取り戻し、今では薬 物療法なしで生き生きと生活を送っている。再発予防については、医療スタッフに意見を求められることがたびた びあるが、主治医の方針を損なわないように注意している。また脳卒中患者の配偶者から悩みが相談されることも あり、経験者からときには厳しくも暖かい助言が語られた。消防隊員が参加したときには、参加者から救急車の要 請に関して多くの質問が寄せられた。また後遺症があっても生活を楽しむことも大切であると、登山や写真などの 趣味、電動車いすで喫茶店に行くことを日課にしているといった話が語られもした。会のあとは院内の喫茶店に場 所を移し、夕方遅くまで話がつきることはなかった。 自分の脳卒中体験を役立ててほしいという思いはメンバーに共通しており、自分が脳卒中で入院したときの体験・ 入院費や利用できる医療・福祉制度のことなどを小冊子にまとめ、院内はもとより近隣施設に配布した。またホー ムページも作成し2)、情報発信に努めた。 対面式から WEB 開催へ 2020年に新型コロナ感染症が流行したため、対面式の患者会は中止となった。リハビリテーションを制限せざ るを得なかったメンバーもおり、症状や体調の悪化を訴えた。また患者会が開催できなくなったことで寂しい思い をしているという声も届けられた。新型コロナ感染症が収束する気配はなく、2021年に WEB 開催で患者会を再開 することにした。Zoom を利用したためスマホやパソコンの扱いに慣れない高齢のメンバーが一部参加できなくなった。 一方、関東・関西など遠方からの参加者が増え、当患者会の活動が雑誌にも紹介された3)。現在は現地と WEB のハ イブリッド開催を検討しているところである。 22

第 9 章 他の地域の取り組み ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル おわりに 患者会で参加者が日々のリハビリテーションについて熱く語ると、単なるリハビリテーション方法の伝授にとど まらず、脳卒中後の人生に真摯に取り組む姿勢が伝わって感動を覚える。脳卒中あってこその人生とまで語るメンバー もいる。そうした姿勢が患者会存続の原動力になっているものと思っている。 (荒川 修治) 参考資料 1)小園凱夫:脳をだまして、おだてる “ チャレンジリハビリ ” のすすめ . 東京 , 五曜書房 , 2011 2)北九州・脳卒中患者と家族の会 . https://www.kitakyu-no-sochuu.jp/(アクセス日:2025年9月12日) 3)脳卒中によるリハビリや改善方法 オンライン患者会:ど~もど~も165号(2021年12月)および166号(2022年1月), 大阪 , 株 式会社ど~も 会 の 名 称 北九州・脳卒中患者と家族の会 代 表 者 会長 : 荒川修治 連 絡 先 福岡県北九州市小倉南区曽根北町 1-1 担 当 者 事務局 ホームページ https://www.kitakyu-no-sochuu.jp/ 23

第 10 章 他の領域の ピアサポートの取り組み 1)ICT を用いたピアサポート(オンラインで行うピアサポート) ピアサポートは、病気や障がいのある当事者が体験を共有したり交流したりすることで、安心感や自己肯定感を 得られたり、治療に前向きになったりする効果があるといわれている。病や障がいの経験をもつ「先輩」はピアサポー ターとして、病気になったばかりで動揺したり絶望したりしている人に、病や障がいと共に生きるという「新しい 病人役割」を示したり、生活上の「知恵」を共有したり、経験を話し合ったりすること等ができる1)。 その一方で、移動が困難であったり、ピアサポートの場所の確保が大変だったり、遠隔地で開催される場合は参 加が難しいなどといった課題もある。このような状況に対して、近年では ICT(Information and Communication Technology)を活用したオンラインで行うピアサポートが広まってきている。 コロナ状況下での繋がれる場 特にコロナ禍において対面や直接の接触を制限され、全国的にピアサポートの活動は難しくなった状況で、多く の患者会やピアサポートのグループはオンラインで会合を行うようになっていった2)。例えば北海道の脳卒中サバイバー を中心とした患者会では、2020年6月に ZOOM というオンライン会議システムを使ってオンライン・カフェを開催 した。北海道を中心に全国から総勢37名が集まり、ゲストスピーカーによる共生についての話の後に、ZOOM のブ レークアウト・セッションという機能を使って小グループに分かれ、コロナの影響や困っていることなどを話し合った。 そして最後はインフォメーション・タイムとして、LGBTQ の人権問題、学生が参加する認知症カフェ、若い失語症 の人たちの集まり、女性がん患者の集い、障害当事者アートなど、全国の多彩な方々が活動報告をした。このオン ライン・カフェの実施に当たっては、打ち合わせを何回も重ね、初めて Zoom を使う人へのサポートをするという 入念な準備があった。2020年8月には、オンラインと対面を融合させたハイブリッド・カフェにも挑戦し、大盛況だっ た。 こうした ICT を使ったピアサポートは、地理的要因や移動困難などで通常はなかなか集まることの難しい人々が、 容易に集まれるという利点がある。先の北海道のオンライン・カフェでは、北海道全域からだけでなく東京、群馬、 札幌、静岡からも参加者が集まっていた。インターネットが苦手という方もいるが、丁寧にやり方を伝えると「簡 単だし便利だね」 (当事者談)となることも少なくない。ただ一方で、wifi 環境が整っていない地域があったり、特 に最初の設定の際に IT 機器の操作の煩雑さがあったりといった課題も指摘されている。 バーチャルリアリティでのピアサポート 当事者や支援者等がアバター(分身キャラクター)となって、バーチャルリアリティ(仮想空間)においてピア サポートを行うというチャレンジもあり、当事者にとって一定の正の効果があることが分かった3)。アバターは自 分の好みに合わせて、顔や髪形や服や性別を選べるので、若いころディスコクイーンだった女性は黄色のミニのワ ンピースに白のブーツ姿、バックパッカーだった男性はスポーティな装いを選んでいた。スーツ姿の参加者もいれば、 怪獣の被り物の方もいた。 こうした賑やかな空間で、あちこち歩きまわったり、高く飛び上がったりして自由自在に動き、近くにいるアバター 同士でおしゃべりをしたりしてのピアサポートは、当事者にとって概ね肯定的なものであった。それらは、①匿名性、 ②新奇性、③哲学性の3点から分析できた。 ①アバターを使うことによって匿名性が担保されるようになった。医療者と患者や患者同士では、なかなか「本音」 が言いづらい、あるいは関係性があるからこそ相談し難いという問題がある。しかし、匿名であることでこう した問題は克服される可能性があることが分かった。 ②バーチャルリアリティでのピアサポートには新奇性があった。ピアサポートに関心が薄いあるいは消極的だっ た当事者も、新しい技術を用いたやり方にすると好奇心や興味を持って取り組むようになったことが観察された。 24

第 10 章 他 の 領 域 の ピ ア サ ポ ー ト の 取 り 組 み ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル ③社会から課された従来の「病人役割」から自由になれて、自分自身として時空間に存在し、他者と交わること ができるようになった。ある当事者は、 「メタバース空間では主観的次元で障害が治る」といっていた。これは、 皆が多様で思い思いの外見でアバターとして存在しているので、社会的偏見から自由になり、自己肯定感が上がっ て自信を持てるようになるということなのだと解釈された。 ただしバーチャル空間の技術そのものにはまだまだ改善の余地があり、特に操作性においては課題もたくさん指 摘された。しかし総じて ICT を使ったピアサポートには、新しい価値観を確立し、多様性を大切にし、包括性を促 進してゆく可能性が見受けられる。 (細田 満和子) 参考資料 1)細田満和子:脳卒中の社会学―新しい自分を生きる:東京 , 青海社 , 2024 2)細田満和子:オンライン患者会のススメ―コロナ状況下で、さらに繋がることが可能に . 地域リハビリテーション 2020, 15 : 276277. 3)Hosoda M.:Transforming the Patient-Provider Relationship Through Digitalized Peer Support in Japan. Health Syst Reform 2024 ; 10(2): 2392306. DOI:10.1080/23288604.2024.2392306. 25

第 10 章 他 の 領 域 の ピ ア サ ポー ト の 取 り 組 み ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 2)がんにおけるピアサポート がんの領域で主にピアサポートの活動が繰り広げられているのは、全国461(2024年4月現在)のがん診療連携拠 点病院(以下、がん拠点病院)内のがんサロンの場である。2018年度のがん拠点病院からの報告では、5割近くの がん拠点病院で、1ヵ月に2回以上、その他の施設でも2ヵ月に1回程度はがんサロンの場が開催されている。2019年 に起きたパンデミックで休止などの影響を受けた施設も多かったが、現在は、現地で行うがんサロンの場だけでなく、 オンライン環境での実施など開催方式の様々な工夫が行われ、開催頻度も回復してきているようである。 このようにがん拠点病院でがんサロンが開催されるようになった背景には、第1期がん対策推進基本計画1)(以下、 基本計画) (2007年6月施行)に、 『がん患者や家族等が、心の悩みや体験等を語り合うことをできる場や活動を推進 する』という方針が示され、さらに「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針2) (以下、整備指針)」に、がん拠点 病院には必ず置かれる相談支援センターの役割の一つに、 「患者サロン等の場を設けること」が取り上げられたこと が大きい。当初は、施設内で行うがんサロンやがんの経験者がピアサポーターとして活動することについて多くの施 設で経験がなかったこともあり、医療者側の理解を得る活動や病院の管理上の課題をどうクリアしていくかなど、試 行錯誤の中で取り組まれてきた。現在は多くの施設で、定期的に開催されるがんサロンの場を利用して、ミニ講演会 や勉強会、イベント等と組み合わせて活動することにより、がんピアサポートを必要とする患者や家族だけでなく、 医療者側の患者の理解の促進や交流を図る場とするなど、患者支援の活動を充実させる場にもつながっている。また 2011年度からは、がんピアサポーター等の養成に係る厚生労働省委託事業がはじめられ、がん拠点病院以外での相 談支援を行える場づくりやピアサポーターを養成するための研修プログラムの開発等が進められている。現在、多く の都道府県自治体で、がんピアサポーター養成研修を行い、養成されたピアサポーターががん拠点病院等のがんサロ ンの場などで活躍する機会も増えてきている。 一方で、ピアサポート機能を医療機関や地域で充実させるためにまだ残されている課題もある。がん患者や家族等 の多様なニーズにどう応えていくのか、安心して利用や紹介ができるようピアサポーターの質の担保をどうするかな ど、がんピアサポーターへの期待も変化している。またオンライン環境を含めて多様化する利用環境をどう担ってい くか、地域や自治体の特性に応じた対応も求められている。働き方改革等で医療従事者の環境も変わる中で医療機関 側が対応できる範囲も変化している。さらにがん患者団体の高齢化も指摘されており、どのような形で、必要とする 人がつながりやすい「がんピアサポートの場」をつくっていくかは、今なお継続して考えていく必要がある。新たな 整備指針2) (2022年8月)には、“ 地域全体として ” がん対策を推進していくことが記載され、患者サロンの場につい ても、がん拠点病院等の他、地域におけるがん医療の担い手、行政、患者団体等の積極的な関与の下、がん対策を推 進することが示された。これまで各部署や機関で行われてきた取り組みを地域内でいかに機能させ充実させるか、が んのピアサポート機能を活かし、必要な人につなげるための取り組みについても、第4期基本計画の「誰一人取り残 さない」がん対策に向けてまさに次の段階へ向けて動き出したところと言えるだろう(図)。 地域社会 (市民) 行 政 がんサバイバー 家 族 患者団体等 医療機関 ・がん医療の担い手 ・がん診療連携拠点病院等 がん相談支援センター 図 : がんサポート機能の充実に関わる団体や人 注 : がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集(2014年7月発行 第1版)国立がん研究センターがん対策情報センター編著3)をもとに著者改変 . (高山 智子) 参考資料 1)厚生労働省 . がん対策推進基本計画 . https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html(アクセス日 :2024年12月17日) 2)厚生労働省 . がん診療連携拠点病院等 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_ byoin.html(アクセス日:2024年12月17日) 3)独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター . がん専門相談員のためのがんサロンの設立と運営のヒント集 2014年 第1 版 https://happylibus.com/doc//670593/ がんサロンの設立と - 運営のヒント集(アクセス日 :2024年12月17日) 26

第 10 章 他 の 領 域 の ピ ア サ ポ ー ト の 取 り 組 み ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 3)認知症カフェとは何か はじめに わが国に認知症カフェは全国8,000ヵ所以上設置されている1)。認知症カフェは、だれもが認知症という病と身近 な場で向き合い、そして受け入れるための場所である。また、認知症カフェは、これまで地域社会で開催される様々 な活動への参加につながりにくくなっていた認知症の本人や家族に対し、限りなく参加のハードルを下げ配慮され た空間である。そのため、認知症カフェはピアサポートに特化したものではない。なぜなら、認知症カフェの対象 者は、認知症の本人とその家族だけではなく、地域住民や専門職も対象であり地域住民すべてに開かれたソーシャ ルサポートの意味合いが強いからである。とはいえ認知症カフェはその時間のなかで部分的にはピアサポートの役 割を果たしていることも事実である。このように、対象者が多様であるために、 「認知症カフェ」という名称だけ 見ると、認知症の本人のみが対象のようにも捉えられやすく、その本質的な目的が見えにくくなっていることは一 つの課題にもなっている。そこで、本稿は、認知症カフェは、誰のための、何を目的とした活動なのかを明らかに することを目的に、その背景や意義について解説したい。 1. 認知症カフェの意義 〜認知症の空白の期間へのアプローチ〜 かつて、認知症は精神疾患のひとつとして、精神科病院の閉鎖病棟で収容される対象となっていた。1900年に 施行された「精神病者監護法」では、私宅監置が認められ、認知症の人は危険で厄介であり収容されるべき存在と して扱われていた。私宅監置とは、自宅内や敷地内に精神障害のある家族を隔離・監禁するための部屋や小屋を設 け隔離することであり、これを家族が保護する義務を負わせることができるというものであった。1950年に精神 衛生法の施行によって、私宅監置制度は廃止され高齢化率の上昇から、生活の場は高齢者施設あるいは在宅介護が 中心になっていく。1972年に有吉佐和子が在宅介護の壮絶さを描いた「恍惚の人」はベストセラーになる。この 本では、認知症の怖さ、悲惨さが強調され「認知症にだけはなりたくない」という認識はいっそう社会に広く周知 されていくことになる。認知症は、何もわからない、人格が変容してしまう、怖いというネガティブなイメージが 先行し、認知症の早期診断や支援を先延ばしにしてしまう、診断への「入り口問題」を生じさせた。また、認知症 の早期診断がなされたとしても、アルツハイマー病に代表されるような変性性疾患は、記憶障害はあるが ADL は自 立し緩やかに進行するために、とりわけ公的支援も乏しく介護保険サービスにつながらず、薬剤の処方だけという 人も多く存在した。そして次第に地域社会の繋がりや友人関係が途絶え徐々に社会的に孤立していくという悪循環 も生じている。この期間は平均1年3ヵ月あり診断後の「空白の期間」2)と呼んでいる。この期間は、介護保険サー ビスよりも、自らの認知症を受け入れるために本人、家族の準備が必要な時期でもある。認知症カフェはこうした「空 白の期間」に認知症にかかわる敷居の低いカフェスタイルで専門職と出会い、様々な情報を入手することができる 重要な社会資源として期待されている。 2. 認知症の人と家族へのピアサポート 認知症の人に関する支援は、1980年、京都で結成された「認知症の人と家族の会(以下、家族の会) 」 (当時、ぼ け老人を抱える家族の会)から始まった。家族の会は「つどい」という家族同士のピアサポートの場を毎月設けており、 ここで介護の悩みや情報交換を行っている。その後、2001年京都で開催された、国際アルツハイマー病協会国際会 議において、若年性認知症の当事者クリティーン・ブライデン氏による「私たち抜きには何も始まらない」という 講演での発信は関係者の心を大きく動かし、これに呼応する形で、わが国でも本人同士の語りの場が開かれるよう になっていく。2006年には、 「認知症の人の本人会議」が京都で開催され、9人の認知症の人の声をまとめた文書には、 「本人同士で話し合う場を作りたい」 「認知症であることをわかってください」「わたしたちのこころを聴いてくだ さい」など、認知症カフェの理念にも通じる17のメッセージが整理されていた。こうした自主的な活動から、現在 では、国の認知症施策の一環として「本人ミーティング」が市町村事業として位置づけられ、その推進が図られて いる。また、認知症の専門相談窓口であり鑑別診断など専門診療を行う役割がある認知症疾患医療センターにおい ても、診断後支援として認知症本人が相談に乗るピアサポートが実施されているところもある。このように、認知 症におけるピアサポートは、当初は一人の声から、そして一部の先駆者によって自前で実施されていたものが、制 度として整備されてきたという歴史がある。 27

第 10 章 他 の 領 域 の ピ ア サ ポー ト の 取 り 組 み ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 3. 認知症カフェの登場と歴史 認知症カフェのルーツは、1997年に老年心理学者ベレ・ミーセンが、オランダのライデン大学の教室の一角で始 めた活動である。これを契機にして、世界中に広がっていった。アルツハイマーカフェの特徴は、施設や病院ではなく、 地域の身近な場所で開催されること、対象者も認知症の人と家族に限定せず、関心のある人はすべて受け入れると ころにある。それは、地域の中や日常で、認知症について語ることをタブーにしない地域社会を創っていくことを 目的にしているからである。その目的を達成するために、ミニ講話と対話を組み合わせた4部構造を大切にしており、 情報提供と情緒的支援が計画的に提供される場所になっている3)。 日本においては、2012年認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)で、初めて「認知症カフェ」が紹介され、 2015年新オレンジプランでは、数値目標として全市町村への設置 KPI として掲げた。ただし、この時には具体的な 方法は示されず、認知症の人、家族、地域住民そして専門職が同じ場を共有し情報共有を行う場所という説明にと どまり、具体的な時間や場所、設置基準などは設けず、市町村の裁量に任されていた。ただ、だれでもが設置でき るという間口の広さから、2012年から2022年のわずか10年間で、全国8,000ヵ所まで急増したのである。一方で、 急速な拡大は、質の担保という課題を置き去りにしたままになり、認知症カフェとは名ばかりの介護予防活動や認 知症予防を中心に据えたところ、または高齢者サロンの延長線上にある認知症カフェなども増加したことも事実で ある。 4. 認知症カフェの現状と課題 認知症カフェは、認知症に関する情報交換がなされ、地域の人々が新たに出会い繋がる場所である。こうした認 知症カフェの現状を明らかにするために、これまで2回全国調査が行われている。今回は2022年に実施された調査 結果から、現在の認知症カフェの現状を整理する。この調査は、学識経験者、自治体職員、認知症カフェ運営者ら で構成される研究委員会を立ち上げ調査設計をおこない、郵送調査にて3,659ヵ所の認知症カフェの回答を分析し たものである4)。 ①開催場所 医療・介護関係施設38.1%、その他の施設が76.3% であり地域の公共施設で開催する割合が高い(複数回答)。 特に、コミュニティセンターや自治会館等の地域公共施設が25.3% でもっとも多い。 ②運営団体 地域包括支援センターが39.0% でもっとも多く、次いで市区町村認知症担当課15.2%、グループホーム10.7% と続く。介護保険施設での開催は減少。 ③参加費 無料が40.7%、その他は有料である。金額は平均で177.1円で100円が最も多い。 ④開催頻度 定期開催が88.6% 、月平均1.43回、月1回開催割合は72.3% である。開催時間は平均107.9分。最も頻度が 多い場合、毎日8時間開催というカフェもある。 ⑤参加者の属性 制限なく誰でも入れるが89.2% でもっとも多い。なお、認知症の人の認知症の程度は、認知症が心配な方、 MCI(軽度認知障害)やごく軽度の方が41.4% でもっとも多い。 ⑥運営者属性 専門職は平均3.52人、地域住民は1.31人。属性は介護支援専門員が54.4%、社会福祉士43.8%、介護福祉士 40.5% の順で多い(複数回答) 。 ⑦プログラム カフェタイムが70.7%、アクティビティが69%、ミニ講話54.4%、認知症予防53.1% の順で多い。力量配分で はカフェタイム、アクティビティの順。 ⑧運営費 財源は参加費48.6%、自治体からの助成等48.8% で同等(複数回答)。開設資金額は平均15万4千599円、年間 運営費平均は11万9千873円であった。 28

第 10 章 他 の 領 域 の ピ ア サ ポ ー ト の 取 り 組 み ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル ⑨運営上の課題 認知症の人が集まらない76.7%、将来的な継続60.2%、全般的に不調57.1% の順で多い。 ⑩必要な支援 研修会での市民への周知80%、広報誌等への掲載周知75.8%、財政的な支援67% の順で多い。 以上から、わが国における認知症カフェは、属性の制限なくだれでも来場できる地域の新たな場所として定着し つつあるものの、認知症の人への周知への課題を指摘するところも多数ある。その背景には、認知症カフェの運営 方法や内容が、認知症予防になっていたり、地域に開かれていない(運営者が専門職中心)であることが示唆された。 継続運営と認知症カフェの目的である、情報提供と情緒的つながり促進に向けたマニュアルやガイドラインは重要 である。 認知症カフェは、地域に開かれた「これまでにない」場所である。その場で専門職の役割は大きく、認知症の人 が安心して過ごせる配慮をどのように行うのか、そしてそのための人材をいかに育成するのかという一定の基準を 設けることで、より継続的かつ質の高い認知症カフェが地域に広がっていくものと思われる。当然であるが、アウ トカムは地域住民が認知症の理解度が誤りなく、偏りなく深まり、認知症の人が自分が認知症であることを受け入れ、 これまでと同じように地域とつながるといった、認知症になっても安心して暮らせる地域が実現することである。 (矢吹 知之) 参考資料 1)厚生労働省 . 都道府県別認知症カフェの実施状況 . https://www.mhlw.go.jp/content/001253589.pdf(アクセス日:2024年10月30日) 2)社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター:平成29年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業) 認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業 報告書 , 2018. 3)矢吹知之 , ベレ・ミーセン:共生社会をつくる 認知症カフェ企画・運営マニュアル . 東京 , 中央法規出版 , 2025. 4)社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター:令和4年度⽼⼈保健健康増進等事業(⽼⼈保健事業推進費等補助⾦)認 知症カフェの類型と効果に関する調査研究報告書 , 2023. 29

第 11 章 脳卒中・心臓病等 総合支援センターの役割 1)地方モデル はじめに 2016年12月、日本脳卒中学会と日本循環器学会とが中心となり、我が国の脳卒中を含む循環器病医療の幅広い 質の向上をめざし、 「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画」が策定され、急性期から回復期、維持期(生活期) 、地域包 括ケアに至るまでの多職種によるシームレスな医療連携が重視されている。「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画」は 2021年度から第2期に移行したが、その方針は継続されている。一方、国が策定した「循環器病対策推進基本計画 (第2期) 」 (https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001077175.pdf)においても、 「保険、医療及び福祉に係るサー ビス提供体制の充実」の10の施策の中には、④リハビリテーション等の取組、⑤循環器病の後遺症を有する者に対 する支援、⑥循環器病の緩和ケア、⑦社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援、⑧治療と仕事の両立支 援・就労支援、⑨循環器病に関する適切な情報提供・相談支援、のように患者および家族に対する相談支援、情報 提供を促進していくことが書き込まれている。すなわち、 「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画」と「循環器病対策推 進基本計画」とが両輪となって、急性期、回復期、維持期(生活期)の施設、かかりつけ医、在宅療養に至るまでシー ムレスな医療・介護・福祉の連携体制と、循環型の情報共有体制(図1)を構築していく方針が明確化されている。 図 1:地域におけるシームレスな医療・福祉・介護の連携 30

第 11 章 脳 卒 中 ・ 心 臓 病 等 総 合 支 援 セ ン タ ー の 役 割 ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 1. 患者および家族への支援の重要性 脳卒中および心臓病は急性期治療のみならずその後のリハビリテーション、生活支援や復職・復学支援、介護、 緩和ケア・意思決定支援など長期にわたる医療・介護・福祉の継続的な連携が求められる疾患である。脳卒中領域では、 一次脳卒中センター(primary stroke center: PSC)、地域の PSC の中核となる PSC のコア施設の整備や、急性期治療 の進歩により、急性期医療機関で劇的に症候が改善し直接自宅に退院する患者が増えている一方で、重度の後遺症 を残し回復期や維持期(生活期)の医療機関、在宅での長期的なリハビリテーションやケアが必要な患者も依然と して多く、様々な状態の患者への的確な対応が求められる。 過去の報告1-5) では、脳卒中患者への社会的支援は生活の質に影響する、脳卒中後の教育とカウンセリングが脳 卒中患者と配偶者の家族機能と心理社会的結果の改善、患者の機能的・社会的回復につながる、専門職チーム(作 業療法士、理学療法士、言語聴覚士、看護師、ソーシャルワーカー)による病院 - 自宅移行ケア介入は、健康状態を 維持しつつ医療サービスコストを削減し得る、訓練を受けたソーシャルワーカーが常駐する施設で脳卒中の危険因子、 ライフスタイル、服薬コンプライアンスの重要性などの情報提供、アドバイス、個別のカウンセリングを行うと入 院患者から外来患者まであらゆる段階の患者のニーズを把握できる、など脳卒中患者および家族への的確な情報提 供や相談支援の有効性が示されている。 しかし、リハビリテーション、介護、心理サポートに関する情報提供の必要性が活発に議論されている一方で、 治療と仕事との両立、訪問サービス、失語症や視覚障害など特化した対応が必要な障害に対するサポート、意思決 定支援、ピアサポート(脳卒中サロン)については情報提供が不十分な可能性がある。患者や介護者は医療サービ スと介護・福祉サービスへのアクセスのし難さを感じ、社会的関係性の構築やネットワーク、コミュニティの重要 性を訴えている。さらに、患者やその家族に、急性期を過ぎてから起こりうる病態や合併症についての十分な理解 を促し、患者自身が今後の療養プランについての意思を明らかにしていく援助をすることも必要となる。回復期・ 維持期(生活期)までを含めた情報共有や支援体制の充実を図ることが必要であり、今後、人員増員、診療報酬付加、 積極的な行政サポートが求められるであろう。 各医療圏におけるシームレスな医療・福祉の連携における中心的役割を担うために、急性期・回復期・維持期(生 活期) ・在宅療養における医療と介護、社会福祉制度、さらに治療と仕事との両立支援などに精通した人材を確保 する必要がある。循環器病対策推進基本計画の施策にも、脳卒中および心臓病患者に対する情報提供・相談支援の 重要性について書き込まれており、医療に関わる多職種が連携することが重要である。 2. 脳卒中相談窓口の設置 脳卒中領域では、 「脳卒中と循環器病克服第二次5ヵ年計画」の中で、脳卒中患者のためのシームレスな医療・ 福祉連携を充実させるため、脳卒中相談窓口を PSC のコア施設にまず設置し、順次広げていくこととした。脳卒中 相談窓口では、脳卒中療養相談士が患者やその家族に対し、的確な情報提供と相談支援を行い、地域におけるシー ムレスな連携の核となることが期待される1、2)。2022年度には全国の251施設に「脳卒中相談窓口」が設置され、 2023年度には291施設に増加した。そこでは脳卒中の医療と福祉に精通した脳卒中療養相談士が、回復期・維持期 (生活期)医療機関の支援センター、地域包括支援センター、障害者相談センター、地域障害者職業センター、障害 者就業・生活支援センターなどと連携し、脳卒中患者に対して必要な指導や情報提供を実践していく。脳卒中相談 窓口では、脳卒中専門医が責任者となり、脳卒中に精通した認定看護師(脳卒中分野)や医療ソーシャルワーカー(社 会福祉士や精神保健福祉士)が脳卒中療養相談士として中心的役割を担う。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 薬剤師、管理栄養士、臨床心理士(公認心理師)等の各専門職の参加、さらには両立支援コーディネーター研修受 講者の参加が望ましい。 既存の地域連携室や患者サポートセンター内に設置することが現実的であるが、「脳卒中相談窓口」としての明 確な表示が望ましい。そこでは脳卒中の医療と福祉に精通した脳卒中療養相談士(日本脳卒中学会主催の講習会の 受講者)が、回復期・維持期(生活期)医療機関の支援センター、地域包括支援センター、障害者相談センター、地 域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどと連携し、脳卒中患者に対して必要な指導や情報提供 を実践していく。 脳卒中相談窓口の設置と脳卒中療養相談士の講習と認定について、下記に示す多くの多職種の団体の協力のもと、 2022年および2023年に開催された日本脳卒中学会学術集会で、表に示す「脳卒中相談窓口の具体的な役割・求め られる項目」を網羅できる講習(脳卒中相談窓口多職種講習会)を実施した。講習会の内容には、脳卒中サロンへ の取り組みも含まれている。紹介受講者は脳卒中療養相談士として認定される。 31

第 11 章 脳 卒 中 ・ 心 臓 病 等 総 合 支 援 セ ン タ ー の 役 割 ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 表 : 脳卒中相談窓口の具体的な役割 1. 食事栄養指導 、服薬指導 、生活習慣改善などの再発・合併症予防のための疾患管理プログラムに関する指 導や情報提供を各専門職と協力して行い 、かかりつけ医との連携を支援する 2. 相談支援・情報提供および関係部署との連携 ・今後起こりうる病態や合併症についての情報提供とその家族の理解促進 ・療養上の意思決定や課題解決に向けた支援 ・通所・訪問リハビリテーションの継続・装具の作成・作り直し ・就労制限が必要な患者に対する治療と仕事の両立支援( 両立支援コーディネーターとの連携 ) ・地域包括ケアシステム・介護保険・在宅介護サービス・訪問診療に関する情報提供 ・身体障害者認定システム( 視覚障害 、聴覚・平衡機能障害 、音声・言語・そしゃく機能障害 、肢体不自由 、 内部障害 )、精神障害者保健福祉手帳に関する情報提供 ・患者会や脳卒中サロンに関する情報提供 ・運転免許や通院の交通手段に関する相談 ・言語障害 、視覚障害 、てんかん 、うつ 、認知症などの特定の障害や合併症に関する相談や医療機関や福 祉サービス( 障害者相談センター、障害者就業 、生活支援センターなどの行政サービス )の紹介 ・かかりつけ医への脳卒中地域連携パスや疾患管理プログラムに関する情報提供 ・経済的 、心理的 、社会的な困りごとに関する相談 3. 多職種が協力した体制 患者および家族への支援体制を充実させるためには、多職種との連携が不可欠である。以下の日本脳卒中医療ケ ア従事者連合への参加団体が脳卒中相談窓口の設置、脳卒中相談窓口マニュアル作成、講習会の企画・運営、各地 域での多職種連携へ協力する体制が構築された。マニュアルでは「ピアサポート・患者会」について、公益社団法 人日本医療ソーシャルワーカー協会が担当して概説されている。さらには、日本脳卒中医療ケア従事者連合の都道 府県支部の設立が進んでおり、各地域での多職種連携を推進する役割が期待されている。 日本脳卒中医療ケア従事者連合への参加表明団体 ・一般社団法人 日本脳卒中学会 医師 ・公益社団法人 日本脳卒中協会 医師・市民(患者) ・多職種 ・一般社団法人 日本脳神経看護学会 看護師 ・日本ニューロサイエンス看護学会 看護師 ・公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 医療ソーシャルワーカー ・一般社団法人 日本介護支援専門員協会 ケアマネージャー ・一般社団法人 日本作業療法士協会 作業療法士 ・公益社団法人 日本理学療法士協会 理学療法士(職能) ・一般社団法人 日本神経理学療法学会 理学療法士(学術) ・一般社団法人 日本言語聴覚士協会 言語聴覚士 ・公益社団法人 日本薬剤師会 薬剤師 ・一般社団法人 日本病院薬剤師会 薬剤師 ・公益社団法人 日本栄養士会 管理栄養士 ・公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 精神保健福祉士 ・公益社団法人 日本看護協会 看護師 32

第 11 章 脳 卒 中 ・ 心 臓 病 等 総 合 支 援 セ ン タ ー の 役 割 ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 4. 脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業 厚生労働省の令和4年度のモデル事業として、脳卒中および心臓病の患者及びその家族の情報提供・相談支援等 に対する総合的な取り組みを自施設で行うのみならず、都道府県及び地域の中心的な医療機関と連携し、同取り組 みを包括的に支援する「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業」が実施されている。全国10府県の12施 設が選ばれて事業が開始され、令和5年度には15府県の16施設が、令和6年度には12都道県の14施設が追加された。 脳卒中・心臓病等総合支援センターには、脳卒中および心臓病の患者及びその家族の情報提供・相談支援等に対 する総合的な取組を自施設で行うのみならず、都道府県及び地域の中心的な医療機関と連携し、同取組を包括的に 支援できることが求められることから、以下の全ての要件を満たす医療機関であることが求められる。 (1)脳卒中(脳血管疾患 : 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血等)および心臓病(心血管疾患 : 急性心筋梗塞、大動脈解離、 慢性心不全等)の急性期も含む入院診療を提供している。 (2)社会連携に基づく循環器病患者支援、リハビリテーション等の取組、循環器病に関する適切な情報提供・相談支援、 循環器病の緩和ケア、循環器病の後遺症を有する者に対する支援、治療と仕事の両立支援・就労支援、小児期・ 若年期から配慮が必要な循環器病への対応ができる。 (3)当該都道府県内及び近隣の都道府県内の急性期も含む脳卒中、心臓病その他の循環器病の診療を行っている施 設と連携できる。 (4)自施設の所在地がある都道府県と十分に連携できる。 (5)医療機関の長やそれに準ずる者が参画するなど、施設全体として対応が可能な体制が確保できる。 5. 脳卒中・心臓病等総合支援センターでの取り組み 脳卒中・心臓病等総合支援センターでは、地域の脳卒中および心臓病の基幹施設の相談窓口のハブとなり、地域 全体の患者サポート体制を統括する。そのためには、まず、院内での診療科横断的かつ多職種協働体制の構築が不 可欠である。著者が所属する自治医科大学でも、脳神経内科、脳神経外科、循環器内科、心臓血管外科の各専門医、 看護師、医療ソーシャルワーカー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士、事 務職それぞれが担当者を決め、各担当者が一堂に会し、脳卒中・心臓病等総合支援センターの運営方針、事業内容 などについて相談した。そして(1)患者およびその家族への情報提供・相談支援の充実 (2)疾患管理プログラムの構築と発信 (3)地域への啓発活動 を事業の3本柱とした。情報提供・相談支援の内容をデータベースにまとめ、センター全体に加え、脳卒中・心臓 病それぞれの統計分析を行っている。また、地域の急性期基幹病院や回復期リハビリテーション病院の医師や多職 種とウェブ会議を実施し、医療連携・情報共有における課題の抽出や共同研究などについて議論した。施設内の多 職種連携のみならず、地域全体での多職種同士の結びつきが強まることにより、これまで気付かなかった課題やそ の解決策を発見することもあり、患者の健康寿命の延伸のための疾患管理プログラムの確立に向けて意義深いと考 えられた。 著者が勤務する栃木県では県内に12の PSC があり、一部の PSC では回復期リハビリテーション病棟を併設している。 また、PSC と連携が深い回復期リハビリテーション病院が8つある。そして、自治医科大学附属病院と獨協医科大 学病院との2施設に脳卒中・心臓病等総合支援センターがあり、両施設が協力して栃木県全域の施設と連携している。 都市部と違って施設数が少ないため、県内全域のそれらの施設が Web 上で集まる会議を開催しやすく、脳卒中・心 臓病等総合支援センターをハブとした顔の見える脳卒中相談窓口連携会議が組みやすい。課題に応じて、医療ソーシャ ルワーカー、看護師、リハビリテーション専門職らが集まり連絡会議を開催している。 地域での啓発活動では、全国の脳卒中・心臓病等総合支援センターでブレインハートチームが中心となって作成 した市民啓発のための資材を共有し、活用できるようになった(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33937.html)。 脳卒中サロン、心臓病サロン、脳卒中および心臓病に関する市民公開講座も多職種が協働して活発に開催されてい る。自治医科大学附属病院で2024年に開催された脳卒中サロンでは、新聞や地方情報誌などを介して案内した結果、 県内全域から参加者が集まり、脳卒中・心臓病等総合支援センターの多職種が参加して活気ある会となった(図2) 。 脳卒中発症後の患者および家族は、さまざまな不安を抱えて悲観的になり、活気ある生活が送られないことも少 なくない。脳卒中サロンでは、同じ疾患に向き合う仲間と話すことができ、コミュニケーションや交流を通して活 気を取り戻すことを目指している。地方型の脳卒中・心臓病等総合支援センターは、県内全域の脳卒中相談窓口と 連携し、脳卒中サロンを企画したり、脳卒中サロンに関する情報を提供したりする役割も担う。 33

第 11 章 脳 卒 中 ・ 心 臓 病 等 総 合 支 援 セ ン タ ー の 役 割 ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 図 2:自治医科大学附属病院脳卒中心臓病総合支援センター主催の脳卒中サロンおよび脳卒中・心臓病市民公開講座 おわりに 急性期、回復期、維持期(生活期)を通した情報共有や、継続的な医療と福祉の連携体制の充実のため、循環器 病対策推進基本計画と脳卒中と循環器病克服第5ヵ年計画により、多職種が協力して取り組める環境が構築されよ うとしている。脳卒中サロンは患者のニーズが高く、脳卒中患者および家族が少しでも前向きに生活していくために、 脳卒中・心臓病等総合支援センターが担うべき重要な取り組みのひとつである。 (藤本 茂) 参考資料 1) Villain M, Sibon I, Renou P, et al.: Very early social support following mild stroke is associated with emotional and behavioral outcomes three month later. Clin Rehabil 2017 ; 31 : 135-141. 2) Kruithof WJ, van Mierlo ML, Visser-Meily JMA, et al.: Association between social support and stroke survivors’ healthrelated quality of life – a systemic review. Patient Education and Couns 2013 ; 93 : 169-176. 3) Murray J, Young J, Forster A, et al.: Developing a primary care-based stroke model : the prevalence of longer-term problems experienced by patients and carers. Br J Gen Pract 2003 ; 53 : 803-807. 4) Clark MS, Rubenach S, Winsor A.: A randomized controlled trial of an education and counselling intervention for families after stroke. Clin Rehabil 2003; 17: 703-712. 5) Pedberg I, Knispel P, Zöllner S, et al.: Social work after stroke: identifying demand for support by recording stroke patients' and carers' needs in different phases after stroke. BMC Neurol 2016 ; 20 : 16 : 111. DOI 10.1186/s12883016-0626-z 34

第 11 章 脳 卒 中 ・ 心 臓 病 等 総 合 支 援 セ ン タ ー の 役 割 ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル 2)都市モデル(複数の大学病院との連携モデル) 1. 国の「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業」とは 脳卒中は、急性期、回復期、慢性期で対応する医療機関が異なるため、患者・家族が、診療面のみならず社会制 度の把握や導入においても、一貫した支援が得にくいといった課題があることが指摘されている1)。「健康寿命の延 伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」 (以下、基本法)2)に基づく「循環 器病対策推進基本計画」 (以下、基本計画)3)においては、10の個別施策のうち少なくとも6つが、回復期〜慢性期 の患者支援に係る内容となっており、急性期から回復期、慢性期までシームレスな医療・福祉・介護を提供できる 体制を構築することが求められている。対応策として、国は、患者支援の観点で、2022年より「脳卒中・心臓病 等総合支援センターモデル事業」を実施し、地域におけるシームレスな連携の核となるべき脳卒中・心臓病等総合 支援センター(以下、総合支援センター)の設置を図った。モデル事業において、同センターは、相談支援窓口の 設置、地域住民を対象とした情報提供・普及啓発、地域医療機関・かかりつけ医を対象とした研修会の実施を柱と して、急性期医療機関から直接退院する者への必要な情報の提供や、各病期の患者・家族からの質問・相談に応じ て医療機関や行政等に適切に連携する等の役割を担うことが求められた。 2. 都市部における総合支援センターの在り方について 国立循環器病研究センター(以下、国循)は、2023年度に、当モデル事業に取り組んだので、脳卒中サロンに係 る取組みを中心に、国循の立地的な特徴も踏まえて概説する。 国循は、大阪府の豊能圏域に位置する、脳卒中を含む循環器病に特化したナショナルセンターである。大阪府は、 府内全域が大都市圏に属しており、8医療圏に5つの大学病院(大阪大学医学部附属病院、大阪公立大学医学部附属 病院、大阪医科薬科大学病院、関西医科大学附属病院、近畿大学病院)が存在している。本事業では、大阪府にひ とつの総合支援センターを設置し、府全体に影響が及ぶような展開が求められていたことから、国循がその役割を 果たすにあたっては、各大学病院が地域において医療の中心的役割を担ってきた背景、土壌を考慮する必要があった。 そのようななか、国循が、モデル事業内で実施した、都市部に特徴的といえる取組みは、5つの大学病院と連携した「脳 卒中ラウンジ」の開催ならびに国循外への患者相談窓口の設置(ただし、心不全が対象。脳卒中に関しては、別途 国循内に設置している。 )である。 「脳卒中ラウンジ」は、国循が当事業内で使用した会議体の名称で、 「脳卒中サロン」と同様、脳卒中・心臓病の 患者並びにその家族を対象として、ピアサロン(疾患に対する不安、悩みなどについて疾患経験者仲間(ピア)と 話ができる場)を提供したものである。具体的には、国循が取りまとめ役となって、府行政や日本脳卒中医療ケア 従事者連合大阪府支部と連携し、各大学病院において開催した。各大学病院が中心となって企画することによって、 当該地域の特徴を踏まえた、患者支援の現状もしくは適切な支援の在り方に即した取組みになると考えられた。各 大学病院において1回ずつ、計5回の実施において、60名を超える参加があった。5大学病院それぞれと連携する枠 組みについては、2024年度は、大阪府の委託事業に基づく多職種連携の推進に資する取組みに発展している。 一方、国循外への患者相談窓口の設置については、日常生活の相談について病院内だけに窓口があることの限界や、 国循以外を受診する患者も対象とすること等を考慮して、試行的に実施したものである。具体的には、国循の位置 する吹田市と連携して、週2回程度、保健所に心不全相談窓口を設置して稼働させた。対象者は豊能圏域の心不全 患者・家族とし、20件を超える利用があった。この試行により、病院外に相談窓口を設置することについては、設 置先の本来業務を考慮した適切な設置場所の検討、相談業務に応じる人員の確保等、様々な調整が必要であること が認識できた。 3. まとめ 基本法2)の成立以降、国の主導による脳卒中患者・家族の支援の取組が進められており、脳卒中患者の療養・生 活環境の充実が期待されるが、大阪府のように、人口が多く、基幹病院を複数持つような地域において、総合支援 センターが役割を果たすためには、その適切な在り方について、さらなる検討が必要と考えられる。 (石上 晃子、飯原 弘二) 参考資料 1)日本脳卒中協会 患者・家族委員会 . 脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声 患者・家族委員会アンケート調査報告書 . 2020年 . 2)健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 . 平成30年12月14日法律第105号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6708&dataType=0&pageNo=1( アクセス日:2024年12月24日) 3)厚生労働省:循環器病対策推進基本計画 . 令和5年3月 . https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001077175.pdf(アクセス日:2024年12月24日) 35

第 12 章 患者会の情報 もやもや病の患者と家族の会 北海道ブロック 1. 設立のきっかけや目標 【目的】 ・「もやもや病の患者と家族の会」通称『もやの会』は何よりも「もやもや病」についての正しい 、最新の知識を 会員内外に知らせる。 ・会員同士が励まし合って様々な情報交換をしながらこの病気と闘って行く。 ・二つの目的達成のため、 「もやもや病の子を持つ親の会」として1983年2月6日に発足。 ・その後30歳代の発病も多いことや成人の会員が増えたため現在の名称に改名。 ・都道府県単位での活動を目指し支部の構成を始める。 2. 北海道ブロックについて ・全国組織の支部(ブロック)として1991年7月に発足。 ・本部の目的(会員相互の情報交換。互いに励まし合う。医療問題。教育問題。就職問題及び社会復帰の問題等、 会員共通の悩みや要求の解決に力を合わせて取り組む)に準じ、より地域に密着した活動と、何より「もやもや病」 を正しく知ってもらうための情報提供を行っている。 ・目的達成の為、一般財団法人北海道難病連に加盟し、他の患者団体と連帯し活動している。 3. 全国組織の活動 ・関西、東北、関東、静岡、中部、北陸、三重、中国、四国、九州、沖縄、北海道と12ブロックの各地で活動を行っ ている。 4. 入会の条件 ・本人、または、もやもや病と診断された家族の方。 5. 苦労したことや解決したこと、現在困っていること ・発足当時 診断されたことにより治療や回復などの将来への不安などにより、問合せも多く、病気の情報を知りたい。同 じ病気の方と話したいなどにより、入会する方が多くいた。 6. 最近の状況と課題 ・病気の認知度も上がり比較的耳にする病気となった。 ・厚生労働省難病研究班により、今までわからなかったことが少しずつわかってきている。 ・脳ドックを受ける方が増えてきたことにより、発見されることも増えてきた。 ・成人して発見された方は、本人や家族がいても高齢などの理由により、医療助成の申請から受給まで月単位の時 間を要することがある。 ・手術を受けた後、比較的落ち着いたようになるため、治ったと思われる方がいる。 ・病状が落ち着いたようになった方は、難病と指定されていても医療助成が受けられないため、年に一度の検査も 受けられなくなっている。 ・インターネットの普及により、情報は得やすくなっているが鵜呑みにしてしまい、適切な病院へたどり着くのが 36

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 困難になっている。 ・一人ひとり症状が違い対処も違うが、一部分だけを見て信じてしまう。 ・インターネット上の情報を鵜呑みにしてしまい、治療や治療後の生活の不安が増してしまう方がいる。 ・生活するために受けられる社会的支援を知らない、受けられない方がいる。 ・病院によって患者さんへの説明や支援に差がある。 ≪課題解決に向けて≫ ・もやもや病は進行性の難病で完治はしない病気であることを知ってもらう。 ・診断された方の情報がより多く研究のために用いてもらいたい。 ・正しく病気や支援の知識を知ってもらう。 ・幅広く伝えていく。 7. 活動内容(会報、リハビリ教室、懇親会、趣味の活動、旅行等。) ・会報発行 ・会員、患者さん同士の交流 ・医療機関との連携 ・自治体(保健所、保健師など)との確認、連携 ・学校、社会福祉サービス、ハローワークなどとの連携 ・医療講演会の実施 ・医療講演会への参加 ・厚生労働省への働きかけ、陳情 ・インターネット上での広報 (馬渕 邦光) 会 の 名 称 もやもや病の患者と家族の会( もやの会 )の北海道ブロック 代 表 者 馬渕 邦光 連 絡 先 札幌市中央区南 4 条西 10 丁目 話 011-512-3233 電 ホームページ http://xs141769.xsrv.jp/ 会 約 50 名( 北海道ブロック ) 員 数 全 国 会 員 数 北海道難病センター内 約 1,000 名 37

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 会津失語症友の会 沿 革:2004年5月会津失語症友の会設立(初代会長 石本 二郎) 2004年12月全国失語症友の会連合会(現 NPO 法人 日本失語症協議会)加盟 年 会 費:1,000円 会 員 数:当事者14名(2025年4月現在) 、40〜80代。ほか家族、言語聴覚士、医師、失語症者向け意思疎通支援 者および講習会受講生、学生らが随時参加 活動内容:定例会(毎月第2木曜日14:00〜15:30 冬期間休みあり) 、失語症全国大会や福島県失語症者のつどいへ 参加、会報・お便りでの交流、スポーツ体験など 会津失語症友の会は、竹田綜合病院を中心に福島県内(主に会津地方)の失語症・構音障害等の言語障害患者が 集う会として設立され、約20年となる。仲間とのコミュニケーションを楽しみ、情報を共有する場として、年6回 定例会を開催している。法人内の回復期病棟入院患者や介護保険サービス利用者のお試し参加も積極的に促し、ピ アサポートの場としての役割も担っていたが、コロナ禍後は残念ながら一部活動を縮小・変更している。会員数の 減少が課題である。 2007年に、いわき失語症友の会コスモス、あづま脳神経外科病院友の会とともに、合同で第1回の「福島県失語 症者のつどい」を行って以来、毎年県内各地持ち回りで年1回の大会を開催している。2024年には、福島県言語聴 覚士会と県内6つの失語症友の会(福島県失語症友の会連合会)が協力して、 「失語症全国大会 in ふくしま」(第35 回失語症協議会・第10回失語症デイ振興会)を主催した。会員内のみならず、県内外で広く仲間と交流することが 活動のモチベーションアップにつながっていると感じる。 2019年度からは、福島県失語症者意思疎通支援者養成・派遣事業に協力し、支援者が経験を積む場としても機 能している。失語症の有無に関わらず、また会員以外でも気軽に集い相談できる場として、地域の脳卒中患者をサポー トしていきたい。 (阿久津 由紀子) 図 1: 毎年恒例のスポーツ体験( ボッチャ ) 図 2: 福島県失語症者のつどい 図 3: クリスマスコンサート 38

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 会 の 名 称 会津失語症友の会 代 表 者 会長( 当事者 ): 秋山 武広 連 絡 先 電 F A 事務局( 言語聴覚士 ): 阿久津 由紀子 、水無瀬 幸世 〒 965-8585 福島県会津若松市山鹿町 3 番 27 号 竹田綜合病院リハビリテーション部内 話 0242-29-9900 X 0242-29-9806 E - m a i l [email protected]( 阿久津 ) ホームページ http://www.takeda.or.jp/1_index/1_kanjyakai.html#situgo 会 当事者 14 名 、協力者 20 名( 家族・医師・言語聴覚士・失語症者向け意思疎通支援者 ) 員 数 39

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 失語症友の会「 那須ひまわり会 」 1. 那須ひまわり会の概要 那須ひまわり会は2002年に栃木県大田原市に設立された患者会であり、日本失語症協議会に加盟している失語 症友の会の一つである。当会は、失語症などのコミュニケーション障害のある人が互いに交流し親睦を深めること、 話すことを楽しむこと、お互いに言葉の力を高めること、外出の機会を増やし生活を豊かにすること、失語症に まつわる様々な問題に対して共に考えることを目的としている。 当会は失語症などのコミュニケーション障害を持つ当事者の会員とその家族、地域の言語聴覚士である会友から 構成される。2024年12月現在の当事者の会員数は14名であり、このうち失語症のある人が11名で、他3名は失語 症以外の高次脳機能障害や構音障害によるコミュニケーション障害がある。年齢は50代〜80代であり、原因疾患 は脳血管疾患が多い。設立当初から参加している会員は発症から20年以上経過している。 会長は失語症当事者が担い、会の企画・運営は言語聴覚士が中心となって支援している。各定例会は、会友の言 語聴覚士が持ち回りで担当し、企画と当日の司会進行を行う。また、国際医療福祉大学のボランティアサークル「ス ラオ」のメンバーが、準備と当日の運営補助を行う。このほか、会員・会友との連絡調整、各定例会の参加取りまとめ、 会報の発行、会計などを事務局の言語聴覚士が担当している。 会の運営費は、会員および会友から集めた年会費をもとにしている。外出企画などの特別企画は参加者から特別 会費を集めるとともに、国際ソロプチミスト那須からの寄付をもとに運営している。 2. 活動内容 毎年3月に行われる総会では、失語症当事者の会員が議長を担い、年間の活動計画や予算について話し合われる。 総会で話し合われた年間計画をもとに、年1回の外出企画を含め、年間6回程度の定例会が企画される。 各定例会では、参加者の近況報告のあと様々な活動を行っている。内容はクイズやゲーム、創作活動(例 : クリ スマスカード作り) 、ボウリングなど幅広い。クイズでは参加者同士がお互いに話し合えるようにチーム対抗とし たり、カード作りでは文字カードを選んでメッセージを書けるよう工夫したりするなど、言葉やコミュニケーショ ンを重視した内容としている。近況報告ではホワイトボードに要点筆記を行ったり、活動内容を説明する際にスケッ チブックやモニターを用いたりするなど、視覚的な情報を追加する工夫も行なっている。また、参加者同士の交流 がしやすくなるよう、活動内容に応じて座席の配置も検討している。 年1回は様々な外出企画を行なっている。マイクロバスを貸し切り、県内外の様々な場所にでかけ、いちご狩り、 柏餅作り、ダルマの色付け体験、歴史博物館の見学、洞窟酒造の見学、美術館鑑賞など、毎年バラエティに富んだ 活動を楽しんでいる。 3. 近年の動向 定例会には会員や家族、言語聴覚士、ボランティアの学生など約40名が集まり、賑やかに活動している。現在は 活発に活動を継続してる当会も、2019年以前は新規の会員が2、3年に1名程度で、会員の年齢や送迎する家族の生 活環境の変化などにより退会者が続き、会員数が減少していた。また、2020年から2021年には新型コロナウィル スの感染拡大により約1年半の間、定例会の中断を余儀なくされた。 このような中、当会は定例会が開催できない間も会報を通じて会員・会友同士の近況報告を継続した。2021年 11月からはオンラインを併用したハイブリッド形式の定例会を開始し、コロナ禍の活動を継続した。オンラインで あれば参加できる失語症当事者もいたことから、これまで対面の実施時には参加できなかった新規の参加者が増え た1)。 また同時期に、2020年より栃木県の失語症者向け意思疎通支援者養成研修が始まり、当会が実習協力を行うこ とになった。2022年より栃木県言語聴覚士会との共催で大田原失語症会話サロンを立ち上げ、意思疎通支援者の 派遣依頼を開始した。その後、2023年、2024年には宇都宮市などの県内の他の地域でも会話サロンが開催される ようになると、当会の会員も各地の会話サロンに参加し、盛り上げ役となった。このような過程で、当会への新 規入会者が増え、賑わいが戻ってきた。 40

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 4. 失語症友の会の意義と今後の課題 会長の言葉を借りて当会を一言で表すと、那須ひまわり会は「楽しい !」会である。言葉による表現を超えて共 感し合い、人と人とのつながりを感じる場である。また、失語症とともに生き生きと人生を楽しむ先輩会員の姿に、 勇気づけられる会員も多い。家族同士の共感や励ましは、言語聴覚士がどんなに経験を重ねても、同じような言葉 かけは決してできない。我々言語聴覚士をはじめとする医療職が失語症当事者や家族から学ぶことも多い。 失語症や患者会の認知度はまだ十分とはいえず、失語症のある人が社会から孤立するリスクもある。今後は、理 解者を増やし、会を安定して継続していくことが課題である。失語症のある人が社会の中でその人らしく生きてい くために、失語症当事者の会が社会に働きかけていく意義は大きいと考えられる。 (櫻岡 絵里香) 参考資料 1)地主千尋 , 小森規代 , 櫻岡絵里香 , 阿部晶子 .(2022). 失語症当事者におけるオンライン友の会の効果と課題 . 総合リハビリテーション , 50(12), 1475-1479 会 の 名 称 失語症友の会「 那須ひまわり会 」 代 会長 : 本橋 進 表 者 失語症友の会那須ひまわり会事務局 連 絡 先 国際医療福祉大学言語聴覚学科( 担当 : 櫻岡絵里香 ) 栃木県大田原市北金丸 2600 − 1 電 F 話 A X 0287-24-3028 E - m a i l [email protected] ホームページ https://x.gd/ZeKZf 「 栃木県失語症情報館 」ホームページ内 会 当事者会員 10 〜 15 名 員 数 41

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 失語症友の会「 ふじやま 」 1. 設立のきっかけや目標 山梨県は回復期リハビリテーション病棟が全国で5番目に多く(回復期リハビリテーション病棟協会 2024)、一 般社団法人山梨県言語聴覚士会(以下:当士会)の会員の多くも病院に勤務しており、地域の失語症者の支援に関 与する機会が少ない現状にある。県内では年に一度、失語症友の会が一堂に集う山梨県失語症友の会連合会主催の 「山梨県失語症者のつどい」 (以下:つどい)が開催されていたが、近年では当事者及び家族の参加者の減少、活動 を休止する友の会も出てきている状況にある。当士会では事業の一環として、つどいへの活動支援金の寄付、実行 委員及び当日ボランティアの派遣等を行ってきたが、つどいの活動が縮小傾向の中、実行委員やボランティアとし て派遣する当士会会員も減少し、友の会への関与や地域で生活する失語症者と関わる機会の減少が懸念されてきた。 そこで、当士会では失語症者の在宅生活を支える事業の強化と地域における暮らしを支援できる人材育成を図り、 職能団体として失語症友の会の運営に関与する目的で、2018(平成30)年7月7日に山梨県言語聴覚士会失語症友 の会「ふじやま」 (以下:本会)を設立した。 図 1:2018( 平成 30 )年 7 月 7 日 失語症友の会「 ふじやま 」設立時 集合写真 本会の果たす役割・目標として、下記のことが期待できる。 ①県内の各所で定例会を開催する事により、多くの言語聴覚士の関与が期待できる ②地域で暮らす失語症当事者と接する機会を持つことにより、医療機関に勤務する言語聴覚士に「生活を見据えた」 訓練や関わりの意識化を図る事ができる ③日常生活の困難さの解消に関連団体や関連職種の協力を得ることができる ④現在、県内で活動を行っている友の会との連携を図り、イベントの活性化を図ることができる ⑤意思疎通支援者やボランティアの養成の場として活用できる ⑥関連職種や行政の関与を促進させることで、失語症者の正しい理解につながる場を創設することができる 2. 入会の条件 本会は、成人の失語症当事者および家族を「正会員」とし、 当士会会員と会の趣旨に賛同し協力していただける ボランティアで構成されている。入会希望の際には、定例会の見学・参加時に所定の入会申込書を記入して申し込む。 入会金や年会費は不要であるが、定例会ごとに参加費(実費)を徴収する。 3. 苦労したことや解決したこと、現在困っていること 設立当初、職能団体が友の会を立ち上げ、運営することは日本で初めての試みであり、会則の作成や運営体制を 整備することに苦慮した。また、失語症により地域での生活のしづらさを抱えた当事者が、長年外出する機会を減 らして暮らしていた中で、友の会に参加してくださるか確証が得られなかった。さらに、県内の各友の会が活動を 中止・休止している中で、新たに友の会を立ち上げて定期的かつ継続的に運営していくことができるかという不 42

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 安を多くの運営委員が抱いていたことは否めなかった。設立時には言語聴覚士や介護支援専門員の紹介だけでなく、 保健所や地域包括支援センター等にチラシを配布したりと、広く周知することで多くの当事者や家族に入会をして いただくことができた。 新型コロナウィルス感染症流行時には3年間定例会を開催することができず、当事者の社会参加の場としての目 的を担えない状況に陥ったが、もどかしい思いを抱えながらも、感染症の縮小と共に活動を再開させてきた。現在 は年3回程度の定例会を開催しており、会の運営や当事者の送迎等においての人員不足が課題となっている。業務 の傍ら協力する当士会会員は固定されてきており、医療機関に勤める会員の「生活を見据えた」関わりの意識化に はまだまだ時間を要する状況である。 県内での定例会開催においては、公共交通機関を利用してぶどう狩りを企画しても、利用駅にエレベーターが設 置されていないため、移動に介助を必要とする当事者が利用できない場合があり、定例会の開催を断念したり、開 催場所を再検討したこともある。また、2020(令和2)年度より山梨県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会が 開始され、講習会での外出同行支援実習において、路線バスに乗車して大型商業施設への買い物を実施した際にも、 事前に利用するバス停や利用時間をバス会社に伝えノンステップバスを依頼したが、実際にはワンステップバスし かなく、当事者が乗車するには複数の支援者の協力が必要な状況があった。このように県内での定例会や意思疎通 支援者養成講習会での実習を実施していく際には、交通機関や建物等の地域資源に課題点が散見されている。 4. 活動内容(会報、リハビリ教室、懇親会、趣味の活動、旅行等) 2020(令和2)年度より、山梨県失語症者向け意思疎通支援者養成講習会が開始され、3年間で30名の支援者が 県に登録された。講習会では当事者の協力が必要なコミュニケーション支援実習や外出同行支援においては、本会 の会員が実習協力者として参加した。定例会に加え、支援者養成講習会への実習協力が当事者にとって役割を担う場、 社会参加の場として大変有効となっている。 2023(令和5)年9月30日には失語症全国大会 in やまなし(日本失語症協議会設立40周年記念大会)が開催され、 他県からの参加者をもてなす企画を定例会にて検討した。また、本会より大会長と副大会長を選出し、会を盛り 上げた(全国27ヵ所、合計230名の参加者) 。 図 2:2023 年の失語症全国大会 in やまなし( 日本失語症協議会設立 40 周年記念大会 )での記念写真 本会の活動は新型コロナウィルス感染症流行時に3年間の活動を休止後、失語症全国大会の開催をきっかけに再開し、 定例会も7年目に入り15回を超えた。毎回、季節を感じられる活動(新年会、花見等)や果物が美味しい当県なら ではの果物狩り、当事者同士が気軽に語り合える場等、趣向を凝らした会が開催できるよう心掛けて開催してきた。 当事者が中心となって楽しめるよう、活動したい内容を当事者同士で意見交換し、その意見が反映できるような運 営を心がけている。会の開催後には友の会の会報誌として「ふじやま通信」を作成し、会員へ周知しており、また、 当士会の会報誌には「ふじやま便」として定例会開催の情報を掲載している。 山梨県には推定2,400名といわれる失語症当事者がいる。当事者が地域で暮らしていく中で、寄り添う存在とし 43

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル ての職能団体の責務を果たすとともに、設立時に掲げた本会のスローガンである「生活の中に活動と喜びを〜ここ からはじまる地域とのつながり〜」を胸に、 仲間を増やし、緩やかに繋がりながら会を盛り上げていきたいと考 えている。 (舟越 あゆみ) 参考資料 1)回復期リハビリテーション病院協会 : 回復期リハビリテーションの都道府県別データ .2024 (http://www.rehabili.jp/publications/sourcebook/graf2024/graf5.pdf) 2)内山量史 : 患者会の支援について地域職能団体の果たす役割〜山梨県言語聴覚士会の取り組み〜. 高次脳機能研究38(2):160-164.2018 3)内山量史 : 循環器病対策推進協議会への参画を目指して〜山梨県言語聴覚士会の取り組み〜 . 高次脳機能研究42(2):165-169.2022 会 の 名 称 一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 代 舟越 あゆみ( 運営委員会委員長 ) 表 者 一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 失語症友の会「 ふじやま 」 失語症友の会「 ふじやま 」運営委員会 〒 402-0024 山梨県都留市小野 632-1 連 絡 先 社会福祉法人 真正会 デイサービスいろは E-mail:[email protected] 〒 400-0831 山梨県甲府市上町 753-1 一般社団法人 山梨県言語聴覚士会 E-mail:[email protected] 担 当 者 事務局 舟越 あゆみ( 運営委員会委員長 ) ウェブサイト https://www.st-yamanashi.jp/hujiyama.html 一般社団法人 山梨県言語聴覚士会のホームページ内 会 当事者 17 名 員 数 家族 6 名( 2024 年 12 月現在 ) 44

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 歴史と活動 1982年頃、東京には都立養育院の言語の関係者を中心にした「東京失語症友の会」があって、退院後の言語障害者、 その家族及び協力者が毎月一回集まり、自主的な交流と訓練の会を行っていた。この会の主要な関係者は秋元波留夫、 遠藤尚志、田村利男、細井達雄等であった。この他に全国には「失語症友の会」が12グループ(秋田市、東京中野区、 東京北区、東京原宿、金沢市、高岡市、福井市、松山市、高知市(2グループ)、北九州市、那覇市)あって、それ ぞれ集まりがもたれていた。当時の状況は『失語症との闘い』(東京失語症友の会編集・発行 初版1982/10/8)に 詳しい。その後2016年に全国失語症友の会のみならず、個人会員、賛助会員を増やすべく、日本失語症協議会と 改名し、失語症者の人権の保障と確保、社会活動への積極的な参加、就労等での合理的配慮ができているか、当た り前の生活ができているかの活動を主に、失語症に関する調査研究事業を主に実施している。そのほかに、下記の ような、さまざまなイベントを実施。 ①失語症カフェ : 自由参加で参加者は失語症者に限らず、ご家族、支援者、言語聴覚士など専門職、ケアマネジャー、 相談員など、毎月開催(区内と区外と各月に実施) ②失語症に関する冊子を作製頒布。 ③だれでも参加のインクルーシブボイストレーニング教室の実施・月1回・プロのボイストレーナーを依頼し練習。 荻窪失語症合唱団を結成し、東京都の音楽祭に参加したり、各失語症のイベントなどにも招聘されたり、歌を披 露している。 ④失語症何でも相談 : 電話、メール、対面など、時間を調整して実施。 ⑤失語症の自由参加の言語グループ訓練・土曜日教室の開催。 ⑥失語症の日(4月25日)に合わせて、中央会場と全国のサテライト会場を結び毎年のテーマに合わせてディスカッ ションをする。今年の東京サテライトは4月27日に実施。 ⑦杉並区内の高次脳機能障害・失語症の3団体が集まって年1回集いを実施。 ⑧東京都内の会員が集まって、少し大きな会場で毎年1回失語症のイベント実施。 ⑨毎年、全国大会を持ち回りで実施。2023年山梨県、2024年福島県、2025年岐阜県、2026年佐賀県(予定) ⑩失語症意思疎通支援者対象の講演会、キャリアアップ講習会実施 ⑪全国各地の友の会では、日常の例会のみならず、それぞれに、忘年会、新年会、バスハイク、一泊旅行などを実施、 それぞれの会に即した活動報告を実施。 ⑫ JAPC ニュースとして、毎年5回発行。事務局の厚労省等への陳情の様子、各友の会の報告、総会や理事会の報告、 巻頭言では全国の友の会の会長巡りの回や、言語聴覚士の回など、多種多様な方々の言葉を頂戴して掲載。よも やま話やクイズなどを掲載。 ⑬テクノエイド協会主催のニーズシーズマッチング交流会への大阪・東京会場参加(7年目) ⑭毎年、大学の言語聴覚科。言語聴覚士専門学校への訪問授業を請け負うなどをしている。 課 題 ①全国の友の会の高齢化などによる友の会の減少。 ②助成金の獲得が難しくなっている。 ③個人情報の強化などで、冊子や DVD を作成時に、写真や Video などが利用できず、作成しづらくなっている。 ④失語症意思疎通支援者、言語聴覚士会主催の事業の1つである失語症サロンがその目的と乖離し始めている。 ⑤失語症者の人権を守るための支援が不足。 ⑥介護優先の施策が脳卒中患者第2号被保険者の社会活動を阻害している。 (園田 尚美) 45

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 会 の 名 称 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 代 表 者 園田 尚美 連 絡 先 〒 167-0051 東京都杉並区荻窪 5-2-17M パラッツオ 4 階 言語生活サポートセンター内 担 当 者 ( 事 務 局 ) 特定非営利活動法人 日本失語症協議会事務局 ホームページ https://www.japc.info/ 会 約 1,500 名 員 数 46

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 脳卒中片麻痺当事者の会 脳卒中片麻痺当事者の会は、脳卒中を発症し片麻痺になったが、リハビリテーションで機能回復を仲間とともに 励んでいる団体で、参加者が自分の体験や役立つ情報を持ちより、片麻痺の回復、あるいは片麻痺でも負担なく生 きていくために情報交換している。 当会は、インターネット(多くは LINE)を使った全国規模の当事者会であり、次の3つの柱で活動している。 1)テレビ会議の仕組みを使ったオンライン当事者会 2)グループ LINE を使った会員同士の文字のコミュニケーション 3)集会場で実際に集まる茶話会(現在、三田にある東京都障害者福祉会館で月1回のオフ会を実施。大阪は、 不定期開催。今後、全国のオフ会も開催したいと考えている) 実際、回復期病院入院中に会に連絡し、そのまま会員になって、退院後も参加している人も多い。麻痺の回復は 時間がかかり、退院後も自費リハ、介護保険のリハ、自主トレに会員からの情報や他の会員のがんばりにモチベー ションをもらい、リハビリテーションを個々にがんばっている。私も回復期病院入院中に「院内で当事者会をつくっ てくれないか」とお願いして断られた経験があり、もし入院中に当会があれば、入会していたと思う。 会を立ち上げて活動してわかったことは、病院に入院中、あるいは退院直後に「リハビリテーションをしっかり とやっている人とつながりたい」というニーズは高いということである。 (公社)日本脳卒中協会の「脳卒中サロン」 の取り組みに期待しているし、もし、院内サロンが難しければ、各地で活動している当事者会を患者に紹介いただ きたいと考えている。 当会の活動は、発起人が、2021年5月頃から会則、web サイト構築などをおこない、2021年11月に web サイト を開設し、会員の募集をはじめた。2025年7月現在、活動開始から4年2ヵ月になる。会の立ち上げのきっかけは、 発起人代表の回復期病院入院中の心細い経験を発起人たちに話したところ、これからますます増える「若い脳卒中 患者の不安な気持ち」が、当事者会の活動に参加することで、解消できるかと考えたからである。2021年の当時は、 入院中に参加できる当事者会は、検索しても見つからなかったと思う。 発症後1年未満で入会し、会のみんなからリハビリテーション情報を入手して、自分のリハビリテーションに活 かしている会員は多い。インターネットを使った当事者会なので、まだ麻痺が重く、なかなか外出がままならない 人の参加が多いのも、当会の特徴である。 当会での最近のトピックは、◯◯療法といった新しい脳卒中の治療法とリハビリテーションを組み合わせる短期 入院の話題がある。入院が可能でありさえすれば(その治療の対象であることが前提だが) 、自費リハよりも得ら れるものは多いようである。 参加条件は、会の web ページにも記載があるが、1)脳卒中を発症し、片麻痺になった。2)会の趣旨に賛同し、ルー ルを守り、プロフィールを登録された人である。 インターネット上の関わりで、個人情報は会に登録しないため、ルールを守ってもらっている。また、個人情報 を登録しないので、ニックネームで呼び合い、その人のことを知るためにプロフィールを登録してもらっている。 検索サイトで、「片麻痺 患者会」で検索してもらえば、当会の web サイトのリンクが表示される( 「脳卒中片麻痺 当事者の会」でも検索は可能) 。 当会の過去の活動は、web のトップページにある会のブログに記事を掲載している。 会員は全国にいるので、なかなかオフ会(茶話会)の開催は難しい。当初は、発起人が各地に出掛けていって交流 していた(web に記事を掲載) 。最近は、会員主催のオフ会開催もはじまっているが、まだまだオンラインの当事 者会がメインである。 活動は、週1回から2回行う、オンラインの当事者会。最近は、平日の夜にやることが多い。夜に時間のとれない 人のため、平日の昼間、土日祝に少人数でオンライン会をやることもある。2021年11月に始まったオンライン会 も2025年7月で191回になる。 会員は全国に散らばっていて、東から、北海道、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、愛知、三重、 47

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 大阪、兵庫、岡山、広島、山口に44名(2025年7月現在)の会員がいる。 現在、一般社団法人化に向けて活動しているが、なかなか会員もリハビリテーション等で忙しく、会の活動(と くに運営)に積極的に関わっていく人材をどうするべきか悩んでいる。また、今後は、世田谷区の空き家活用等を 利用し、地域の活動にも積極的に取り組んでいきたいと考えている。 (菊池 伸行) 図 : 脳卒中片麻痺当事者会の web トップページ( https://katamahi-recovery.com/ ) 会 の 名 称 脳卒中片麻痺当事者の会 代 表 者 菊池 伸行 連 絡 先 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-10-13 web サイトの「お問い合わせ」から連絡可能。 事務局担当者 : 菊池 伸行(発起人代表) ホームページ https://katamahi-recovery.com/ 会 44名(2025年7月現在) 員 数 48

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 新宿失語症友の会 新宿失語症友の会は1985年(昭和60年)6月8日に設立された。東京都内での友の会は6〜7団体という状況で、 新宿区立障害者福祉センターで言語訓練をしていた3名で活動を開始した。 2025年現在、新宿区の「失語症者向け意思疎通支援者派遣事業」として、区民の人数分の7〜8名の意思疎通支 援者が派遣されている。 活動内容 : ・例会 : 第1、第3土曜日13:30〜16:00(新宿区立障害者福祉センター 会議室) 意思疎通支援者との会話訓練と言語聴覚士によるまとめ、書道家による書道・絵画、カンティアーモによる歌唱指導、 会員同士の交流親睦 等 ・例会に先立ち、睦会として毎回役員会開催(1時間) ・年1回郊外学習開催 ・パソコン教室開催 第2、第4土曜日10:00〜12:00(新宿区立障害者福祉センターのパソコン室) ・年6回会報 SSKS「ことば」発行(障害者団体定期刊行物協会の認可済)カラー100部 年会費 : 3,500円(日本失語症協議会 加盟金500円含む) (宮田 学) 会 の 名 称 新宿失語症友の会 代 表 者 会長:宮田 学 連 絡 先 〒162-0065 話 090-9856-9628 電 東京都新宿区住吉町11-24 コーポ錦401 E - m a i l [email protected] S N S Facebook、Instagram、X、Threads に出しています。 会 員 数 常時出席者15名、家族2〜5名、ボランティア5名 49

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 特定非営利活動法人 日本脳卒中者友の会 < 設立趣旨 > 日本の脳卒中患者数は、継続的に医療機関に受診している患者数だけを数えた場合でも174万人と言われ、その 内の17.3%(約29.5万人)が就労世代(20〜64歳)である。(出典 : 厚生労働省「令和2年調査」より) 日本脳卒中者友の会(以下本会)は、介護保険制度ができる以前には、医療機関からの退院した患者達が、脳卒 中の後遺症を乗り越える為に集まり機能訓練に励む、医療機関の患者会を母体とした連合組織を起源としていた。 しかし、2000年の介護保険制度施行以後は、医療機関を退院した脳卒中患者は介護保険を利用したデイサービス や通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを受けることが主流となった。その一方で、医療機関を母体 とした患者会は減少している。 確かに介護保険制度によるリハビリテーションでも機能訓練は受けられるのかもしれないが、主に高齢者を中心 に実施されるサービスである。また介護保険では、介護を受ける者に「個別」のケア・プランを提供する。このこ とは、脳卒中という同じ病気を経験した者が集い、互いの経験や不安、悩みを共有できる「場」の減少と、脳卒中 患者同士を分断してしまう現状の一因となっている。全国に拡散した脳卒中患者が再び集える「場」になるため に、1997年5月に発足していた「全国脳卒中者友の会連合会」が、その後2006年9月に特定非営利活動法人化し、 2014年5月に特定非営利活動法人「日本脳卒中者友の会」に名称変更した。会員構成も、これまでの患者会を中心 とした団体会員から、患者個々の生活様式の多様化に合わせた個人会員を主とした会員構成へと変化している。 < 入会の条件 > 脳血管障害による後遺症を持つ脳卒中当事者、または障害者・健常者の別無く当会の目的に賛同し、会の運営に 協力的な者。 < 活動内容 > ・東京支部を中心とした定期交流会(年4回)* オンラインで全国からの参加が可能。 ・全国の会員に向けた「全国オンライン交流会」(年2回) ・広報誌の発送(ニュースレター形式・年2回) ・ホームぺージを窓口にしているピアサポート活動 (面談、オンライン、メールを手段としたピアサポート相談を受け付けている。) < 現在の課題 > 全国規模の脳卒中当事者会だが、支部の数が少なく(2ヵ所)近場での交流を求める脳卒中当事者の声に対する 対応が不十分であること。 (山田 幸恵) 図 : 日本脳卒中者友の会 50 交流会の様子

第 12 章 会 の 名 称 連 絡 先 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 特定非営利活動法人 日本脳卒中者友の会 [email protected] 担当者(事務局) :山田 幸恵 ホームページ https://noutomo.com/ Facebook https://www.facebook.com/noutomo.tokyo/ 会 68人 員 数 51

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル ゆるり会( 失語症の会 ) ゆるり会は、失語症者のあつまりだ。2012年2月に発足した。初めは、言語聴覚士の志藤先生からゆるり会の提 案があった。それで、最初は5人。今は12人だ。失語症や右マヒとつきあいながらみんな、おもしろく、おかしく、 あつまって、ゆるり会の活動をしている。 活動内容は1ヵ月1回、例会をしている。毎月第二火曜日1:30〜3:30。場所は、ひとまち交流館。失語症の方の喫 茶店で行ったり、中京区社会福祉協議会の施設に行ったりしていた。今はひとまち交流館だ。ただ、毎月1日、抽 選会があり大変だ。 「ゆるり新聞」を作っている。最初は B4、一枚で新聞を作った。今は見開き9枚ほどだ。ゆるり会の会員や病院、 京都府、京都市などに送っている。内容は、文章や写真、川柳などだ。他に活動としては、春・秋に外出プログラ ムをしている。植物園や水族館、伏見の酒蔵、友禅染め、お食事会など色々だ。失語症の作品展に参加したりもし (木下 裕子) ている。 会費 一ヵ月 300円。 病院で言語聴覚士として勤務していた時、様々な失語症の方々と の出会いがあった。失語症の方は言語の障害だけではなく、多くが 右片麻痺の障害もおっている。入院初期は、訓練室に来る度に、言 葉のでないもどかしさ、動かない右手右足を嘆き、涙する方も多い が、次第に病院の中では落ち着いた生活を送られるようになる。だ が、退院され、外来で通院する方々から聞くのは、 「退院してからが、 本当のリハビリテーションの始まり」であり、新たな生活や、コミュ ニケーションの取り方、人との関係を作り直すことの苦労であった。 この失語症の方々お一人お一人の頑張りや苦労、喜びを多くの方に 知ってもらいたい、そんな気持ちが高まり、失語症の方やそのご家 族へのインタビューをまとめた「ゆるり新聞」を作り始めた。その お披露目の会で、参加者から「みんなで定期的に集まれる場が欲し い」という声が出て、 「ゆるり会」が誕生した。そして、その2ヵ 月後にはなんと、 「自分たちで新聞を作りたい」ということで、新 聞作りが会の活動に移行された。左手で書かれた文字はとても味が ある。文章を書くのが苦手な方は模写や写真や描画でご自分の日常 図:外出プログラム 今回はホテルでお寿司を食べた後 、京都 や思いを表現され、それが素晴らしい。 市中央市場の見学に行きました 「ゆるり会」の特徴は会場の予約から、司会進行、新聞作り、配布、 会計、外出プログラム作りまで、ご家族などの手を借りず、全てご 自分達でされていることだ。最初の頃はみなさんまだ30〜50代とお若かったこともあり、お食事会ではビールを楽 しまれ、帰りはフラフラしながら杖をついて帰るメンバーにヒヤヒヤしたり、左手用に改造した原付や自転車、水 泳にチャレンジする姿にヒヤヒヤしたり、道で転んだ回数を競いながらバスに乗られる姿にヒヤヒヤしたりとヒヤ ヒヤが多かった。しかし、その何倍もメンバーの方々から、人間の柔軟性、たくましさ、勇気を知り、仲間がいる からこそ生まれる暖かなパワーを頂いた。そして、12年たった今でもそれは続いている。ゆるり会のメンバーは私 が尊敬してやまない人達でそのお仲間に入れてもらっていることが言語聴覚士としての私の誇りだ。 (志藤 良子) 会 の 名 称 ゆるり会 代 者 林原 伸樹 話 090-6202-4705( 林原 ) 表 電 E - m a i l [email protected]( 木下 ) 会 12 名 員 数 52

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル もやもや病の患者と家族の会( 略称 もやの会 ) 全国組織 本部及び北海道、東北、関東、中部、北陸、関西、中国、四国、九州の9地区ブロックと静岡、三重、 沖縄の3県ブロックが活動。 名称について もやもや病の患者と家族の会(当会)は、1983年2月に「もやもや病を持つ親の会」として、患児の親が情報を 求めて発足。1988年、子ども達の成長、MRI の普及などもあり成人患者会員の増加で現在の名称に変更。 目的 もやもや病にかかわる医療、教育、社会復帰の問題等相互に情報交換し合い、励まし合って悩みや要求の解決へ むけて力を合わせて取組む。 現在の会員数 約1,000名 家族発症もあり患者数はおよそ1,100名。 もやの会の活動内容 本部以下9地区ブロックと3県ブロックが、会としての活動方針を検討し、情報交換をしながら全国で活動を展 開している。もやの会の設立当初と違って、インターネットの普及により、情報が手に入りやすい時代ではあるが、 専門家から直接、最新で正しい情報を得ること、直接相談できること、患者・家族が心置きなく情報交換できる場 を持つこと事を大切にして活動している。 主な活動 ・専門医による医療講演会や医療相談会の開催 脳神経外科医、後遺症(身体障害、高次脳機能障害等)向け精神科医、リハビリテーション専門家、産婦人科医、 障害教育関係者などもやもや病患者・家族が闘病だけでなく病気と共に暮らしていくために必要な様々な専門家 に協力を仰ぎながら開催している。 ・交流会の開催 インターネット、SNS の普及で、地域を越えて無限につながりを広げられるようになったが、お互いに顔を合 わせて安心して情報交換できる場を持ち、日頃の様々な不安や悩みについて互いに共感しあい、またそれぞれの 経験を活かしていく活動である。ランチ交流会、バス旅行のようなレクレーション、宿泊交流会などの開催も行っ ている。 コロナ感染症を経て、地域を越えた交流が可能なオンラインを活用しての交流会も今後、一層力を入れていき たいと思っている。 ・会報の発行 年4回『もやの会々報』発行。 北海道、関東、静岡、中部、三重、九州の各ブロックではブロック紙も発行。 各地での講演の内容を含む活動報告、難病対策に関する情報、患者の体験談、様々な最新情報を提供している。 ・行政への働きかけ 難病施策全体に対する要望、もやもや病に特有の課題について厚生労働省や文部科学省担当者との面談にて要請 53

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル をしている。毎年続けている。 ※ここ数年は文部科学省への要請はしていない。 ブロックによっては地域難連 * と連携して各自治体への要請も行っている。 *:一般財団法人北海道難病連、一般社団法人岩手県難病・疾病団体連絡協議会、NPO 法人静岡県難病団体連絡協議会、NPO 法人愛知 県難病団体連合会、三重県難病医療連絡協議会 ・厚生労働省 もやもや病研究班との連係 ★2022年6月25日 もやもや病全国統一「市民公開講座」2022 共催 ★2024年3月16日 もやもや病全国統一「市民公開講座」2024 共催 これまでにも出産に関する調査や遺伝子研究に協力してきた。現在もやもや病患者の妊娠・出産に関するパンフレッ ト作成に向けて動いている。 ・相談活動 本部事務局を中心に各ブロック代表世話人が主に担っている。 ・広報活動 HP(https://www.moyanokai.com)の活用 もやの会のパンフレット作成配布。 ・資料の作成 最近は新しい資料の発行は見合わせているが、会報を中心に情報提供している。現在先ほど触れたもやもや病 患者の妊娠・出産に関するパンフレット作成に向け動いている。また過去には会員対象のアンケート調査を2回 実施し、結果をまとめた資料を作成した。 今後の活動内容の課題 ・もやもや病の発症は乳幼児から高齢者までと幅広く、それぞれのステージに応じた課題があることが特徴であり、 年代に応じたきめ細かな活動が必要。 ・インターネットの普及により、以前とは違った啓発活動の必要性を感じている。あふれる情報の中で、返って治 療も含め必要な情報にたどり着けず、不安を増幅してしまうケースを生んでいる。 ・治療後一定安定することで通院しなくなるケースも多いが、進行や脳出血リスクがあり、長期フォローの必要性の周知。 ・もやもや病の患者は 男女比 1:2.5 と女性に多い疾患であることと家族内発症が10〜20% あるとも言われてい ることから、妊娠・出産に関する知識や情報について関心が高く、現在動画作成に取り組み、研究班のパンフレッ トづくりに協力している。 ・もやもや病による後遺障害として身体(片麻痺、視野障害等) 、知的、高次脳機能障害が挙げられるが、中でも高 次脳機能障害についてはまだまだ脳神経外科医にも理解が進んでいないと感じる。特にもやもや病の場合、明ら かな脳卒中による器質的病変がない高次脳機能障害があるという特徴があるが、なかなか捉えにくく、理解を広 める必要がある。 ・もやもや病患児の高次脳機能障害の特徴について研究班により調査研究され、 「医療関係者・教育関係者のための もやもや病就学支援マニュアル」としてまとめられている。このマニュアルの普及、活用に向けて会としても力 を入れていきたい。 ・就労、社会復帰については課題が多い。特に高次脳機能の後遺障害については、就労や職場復帰の現場ではなか なか理解が得られないのが現状で、これらの点について専門家をはじめ多方面の協力を得ながら、この点の改善 に努めて行きたい。 運営の課題 ・活動をしている世話人(役員)の世代交代。 ・会員の減少。 ・SNS など、これまでの活動からどのように広げていけばいいか悩みどころである。 54

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル ・ハイブリットによる講演会の開催など最新技術への対応能力を養う。 又は対応能力のある協力者の確保。 (須戸 康子) 会 の 名 称 連 絡 先 もやもや病の患者と家族の会( 略称 : もやの会 ) もやの会事務局 〒 563-0032 大阪府池田市石橋 2-13-28 電 話 番 号 072-761-8825 E - m a i l [email protected] 担 須戸 康子 当 者 メゾンジョイ 108 ホームページ https://www.moyanokai.com/ 会 約 1,000 名 家族発症もあり患者数はおよそ 1,100 名 員 数 55

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 失語症友の会「 いなば会 」 失語症は脳卒中や外傷性脳損傷により、言語機能が障害されたことにより言語障害が後遺症として残るもので、 回復には長期間かかることが多い。突然失語症になった本人はもとよりご家族の戸惑いも大きい。失語症友の会は そんな当事者や家族が集まって、悩みを話し、ともに活動することで生き生きと暮らすことを目的として作られた。 「いなば会」は関西労災病院で言語のグループ訓練を受けていた当事者や家族、言語聴覚士が中心となって1985 年に作られた関西で最も古い友の会の一つである。結成当時は介護保険制度もなく、退院後の当事者や家族が集ま る場として、多い時には会員は80名を超え、花 見や運動会、バス旅行などを行った。 しかし当院も急性期病院となり、失語症者は 回復期病院へ転院されることが増えた。その後 は介護保険を利用してデイサービスに通うよう になり失語症友の会は新しい会員が集まりにく くなった。また当初の会員は60代中心で、当事 者が主体となって会を運営していたが、現在は 会員も70代中心となり言語聴覚士が主体となっ て運営している。活動場所は尼崎市身体障害者 福祉会館で、第2・第4土曜日の13時から「土 図 1:「 土曜の会での書き初め 」 曜の会」(図1)を行い、おしゃべりやゲーム、 絵手紙など行っている。絵手紙は絵本作家の松岡さわ子先生にご指導いただき、素晴らしい作品が出来上がって いるので、その一部を掲載する(図2、3、4)。 その他にお花見や、日帰り遠足、ボーリングなどに 出かけており、昨年は会員の希望でユニバーサルスタ ジオ・ジャパンに、今年は大阪市立科学館に出かけた。 以前は大型バスを借りていたが、最近は公共交通機関 を利用して車椅子や杖で外出している。会員数は20人 程度で、その中でもいつも参加できる方は10名程度と 少なくなったが、顔を合わせてお互いの笑顔をみるだ けでも通じるものがあり、仲間の力は大きいと実感で きる。言語聴覚士の立場からは、病院での短期間の関 わりでは経験できない長期間での言語機能の回復を間 近で感じられるという醍醐味が味わえる。 その他にも、兵庫県の失語症友の会が集まって「ひょ 図 2:絵手紙の作品( 1 ) うご失語症者の会」を結成し、年1回神戸での交流会 に参加したり、他の友の会への訪問なども行っている。 「いなば会」では新しい仲間が増えるのを楽しみにし ており、興味がある方への紹介をぜひお願いしたい。 (石塚 君予) 図 3:絵手紙の作品( 2 ) 図 4:絵手紙の作品( 3 ) 56

第 12 章 患者会の情報 ● 脳卒中サロン設立運営マニュアル 会 の 名 称 失語症友の会「 いなば会 」 代 表 者 石塚 君予( 言語聴覚士 ) 連 絡 先 関西労災病院 中央リハビリテーション部 E m a i l [email protected] 電 話 06-6416-1221( 代表 ) 言語室 F A X 06-6419-1870 S N S Facebook ページ ID517501058353844 会 員 数 当事者 10 人 、家族 6 人 、ST・ボランティア 5 人 57

第 13 章 Q&A Q ピアサポートとは何ですか ? A ピア(peer)とは仲間、サポート(support)とは支援を意味しており、ピアサポートとは、 「仲 また、 「脳卒中サロン」とは何ですか ? 間同士の支え合い」あるいは「仲間や同輩が相互に支え合い課題を解決する活動」を意味しています。 「脳卒中サロン」とは、脳卒中患者・家族のピアサポートの場です。 参照 第2章 脳卒中サロンとは Q 「脳卒中サロンプロジェクト」とはどのような活動ですか ? A 「脳卒中サロンプロジェクト」 とは、脳卒中患者・家族のピアサポートの場である 「脳卒中サロン」 の設置を行うためのモデル事業です。 「ファイザー Quality Improvement 助成」を受け、日本脳 卒中協会が実施しています(2022年から4年間、主任研究者 : 橋本洋一郎)。 本プロジェクトでは、まず、日本脳卒中協会の岩手県支部、栃木県支部、兵庫県支部、熊本県支部 においてモデル事業が開始され、その後、大阪脳卒中医療連携ネットワークも加わりました。また、 モデル事業を行なっている支部以外でも「脳卒中サロン」を開設できるように、この「脳卒中サロ ン設立・運営マニュアル」を作成し公開しています。 参照 Q A はじめに 第5章 脳卒中サロンの意義 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) ピアサポートの場として「脳卒中サロン」はなぜ必要ですか ? がんでは「がんサロン」 、認知症では「認知症カフェ」といった活動があり、ピアサポートの重要性、 効果は既に認識されています。同様に、脳卒中の回復期・生活期においても、ピアサポートを通じ て、患者・家族の不安感・孤立感を軽減し、必要な情報の提供や社会参加を支援する必要がありま す。そのような観点から、 「脳卒中サロン」は患者・家族を支援する活動として重要です。同じ経 験や思いを持った人たちが直接語り合うことで、患者・家族の主体性の回復、存在価値の認識、有 益な情報・支援の取得、社会参加へのつながりが期待できます。 参照 第2章 第5章 脳卒中サロンとは 脳卒中サロンの意義 58

Q なぜ日本脳卒中協会が「脳卒中サロン」を推進するようになったのですか ? A 日本脳卒中協会では、以前から、脳卒中患者・家族のピアサポートのニーズに応えるため、主に脳 卒中体験記事業などを通じて、脳卒中患者・家族からの情報発信を行ってきました。一方、脳卒中 の患者・家族同士が交流できる場を提供してきた患者会が減少したり、あるいは患者会の活動性が 低下している状況があり、 「脳卒中サロン」の実施にあたっては、医療従事者のサポートが求めら れるようになってきました。そこで、日本脳卒中協会では、全国的に医療従事者が支援する「脳卒 中サロン」を広め、脳卒中患者・家族へのサポート体制を向上させるため、 「脳卒中サロンプロジ ェクト」 を行うことになりました。 参照 第1章 脳卒中サロンプロジェクトに着手するに至った背景 Q 最近、「脳卒中サロン」が求められるようになった理由は何でしょうか ? A 近年、入院期間の短縮によって、脳卒中患者同士が入院中につながりをつくることが難しくなって います。また退院後は患者会などに参加しないかぎり、ほとんど交流の機会がありません。その患 者会も最近は数が減り、新規入会の減少や患者の高齢化によって活動性が低下しています。このよ うな状況で、患者・家族同士の交流の機会が減少しています。 一方、日本脳卒中協会が、脳卒中を経験した患者・家族を対象に実施した調査では、76.4% がピ アサポートを求めていることが分かりました。 参照 第1章 脳卒中サロンプロジェクトに着手するに至った背景 Q なぜ、 「脳卒中サロン」に対して、医療従事者による支援が求められているのですか ? A がん拠点病院の報告によると、 「体験などを語り合う場」の主催者は54% が病院、34% が患者会 などでした。 「脳卒中サロン」に関しても、会合の企画・運営、スタッフの確保や費用負担などを 考慮すると、患者会よりも病院や医療従事者が、主催者として適している場合があります。 また、脳卒中に関するピアサポートの担い手である脳卒中患者会は、近年、会員の高齢化と新規入 会者の減少により、会の数の減少に加え活動性も低下しています。患者会を対象にしたアンケート 調査でも、医療機関が開催する「脳卒中サロン」との連携を希望する患者会は全体の77%(20/26) でした。つまり、 「脳卒中サロン」の開催には、医療従事者による積極的な支援が求められています。 参照 第1章 第2章 第4章 脳卒中サロンプロジェクトに着手するに至った背景 脳卒中サロンとは 脳卒中サロンに関する患者会アンケート調査 59

第 13 章 Q & A ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル Q 「脳卒中サロン」の実施に際して、規約は必要ですか ? また、どうやって作成したらよいですか ? A 脳卒中サロンの実施に際して、規約は必須ではありませんが、患者会、患者・家族とのトラブルを 避けるためにも、参加者の遵守事項として規約を作成し、参加者に伝えることを薦めます。作成の 方法については、 「第7章 参照 第7章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催」を参照してください。 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 Q 「脳卒中サロン」の参加者は何名が適切ですか ? また、実際に患者や家族は何名くらいが参加していますか ? A 会場や当日のプログラムにもよりますが、ピアサポートの趣旨を考慮すると、10 名以内が好まし いと思われます。実際には、脳卒中の当事者は、2〜3名、5〜6名というパターンが多く、10〜20 名という場合もあります。全体の参加者が10名を超える場合は、グループ分けなどの工夫もされて います。また、オンライン会議システムを利用して20名以上が参加している場合もあります。 参照 第5章 第8章 脳卒中サロンの意義 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 「脳卒中サロン」で取り上げるテーマや内容について教えてください。 A 日本脳卒中協会支部と回復期リハビリテーション病棟協会を対象に行なったアンケート調査によれば、 急性期病院では、主に病気や治療の説明、療養、費用(障害者手帳や介護保険など公的支援)に関 する情報提供が多く、回復期・生活期病院では、他の患者・家族との交流の場の提供、体操やグル ープリハビリテーションの提供、心理的サポート、患者・家族からの質問への回答といった内容です。 その他、啓発動画などの上映や、フリーディスカッションで困りごとや日常生活の工夫などの共有 が行われています。 参照 第3章 第8章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 「脳卒中サロン」の実施に際して、どのような職種の協力が必要でしょうか ? A 脳卒中診療に関わっている医師やリハビリテーション療法士をはじめ、社会福祉士、脳卒中リハビ リテーション看護認定看護師、両立支援コーディネーター、病院長などの協力が求められます。実 際に脳卒中サロンを病院の活動として実施している支部もあります。 参照 第3章 第8章 脳卒中サロンに関する医療機関アンケート調査 プロジェクトでの実際の活動(事例集) 60

第 13 章 Q & A ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル Q スムーズな「脳卒中サロン」の運営のために、注意することはありますか ? A 「第7章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催」で紹介されている「規約(ルール) 」の8 つの「遵 守事項」を毎回出席者へ配布し、サロン冒頭に全員で読み上げなどを行い、徹底することを薦めます。 また、オープン(誰でも参加できる)形式で開催すると、会話を一人で独占したり、攻撃的な言動 をしたりする人が参加する可能性があります。そのようなリスクを回避するためには、クローズド(予 め参加者を決めておく)形式や事前申し込み制で開催する方法もあります。 参照 第7章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 Q 「脳卒中サロン」は、実際にはどういった場所で開催されていますか ? A 病院や大学の会議室などを利用して開催されている場合が多く、病院のがんサロン内にある談話ス ペースで実施されているケースもあります。また、Zoom などのオンライン会議システムを利用し ている場合もあります。 参照 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 実際にどれくらいの頻度で「脳卒中サロン」を開催していますか ? A 支部によって異なりますが、月に1〜2回から年に1〜2回の頻度で開催されています。 参照 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 「脳卒中サロン」の開催に際して、どのような経費が掛かるでしょうか ? A 一般的には、会場費、演者への謝礼や交通費、案内チラシの制作費・印刷代、事務・通信費などの 経費が想定されます。しかし、会場は病院などの会議室を利用したり、演者やスタッフがボランテ ィアで協力している場合が多いので、実際には印刷代や事務・通信費、お茶・ミネラルウォーター 代といった費用が掛かっているようです。 参照 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) 61

第 13 章 Q & A ● 脳 卒 中 サ ロ ン 設 立 運 営 マ ニ ュ ア ル Q 「脳卒中サロン」を実施しているところでは、実際にスタッフの人員確保や費用負 担といった課題をどのように克服していますか ? A 運営スタッフについては、 「脳卒中サロン」を開催する病院や施設の職員、脳卒中・心臓病等総合 支援センターに協力をお願いしているようです。また、自治体や地域の回復期リハビリテーション 施設と連携して、職員を派遣してもらっている場合もあります。 会場費については、病院の会議室などを使用したり、Zoom などのオンライン会議を利用して、経 費を掛けずに実施しているところが多いようです。 なお、脳卒中サロンを病院の事業にして、病院の予算を使ったり、病院職員が業務として関わって いるケースもあります。さらに、国・県の補助金を活用しているところもあります。 参照 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 「脳卒中サロン」では、実際にどのようなトラブルがありましたか ? またトラブル防止のためにどういったことができますか ? A 発言時間を独り占めする参加者のために、進行が妨げられることもあるようですが、実際に大きな トラブルは起こっていないようです。 参加者同士のトラブルや、医療従事者への不信を招かないように、規約(ルール)を作成し、事前 に配布することが効果的と思われます。 また、いわゆるサロン “ 荒らし ” などの参加を防止するために、事前申し込み制にしているところも あります。 参照 第7章 第8章 脳卒中サロンの運営マニュアル・開催 プロジェクトでの実際の活動(事例集) Q 「脳卒中サロン」の立ち上げや維持について、日本脳卒中協会はどのような取り組 みをしていますか ? A 2025年12月末までは、ファイザー公募型医学教育プロジェクト助成により、日本脳卒中協会の5つ のプロジェクトチームの活動を継続します。それ以降は、支部が開催する脳卒中市民講座と脳卒中 サロンの併催、脳卒中・心臓病等総合支援センターとの共催による「脳卒中サロン」 、リモートに よるウェブサロンの開催など、実現可能な形で継続・発展させていきたいと考えています。加えて、 脳卒中患者・家族に「語り部」として自らの体験を語っていただく「脳卒中スピーカーズバンク」 事業を立ち上げており、今後、その方々の紹介・インタビュー動画を日本脳卒中協会のウェブサイ トで公開し、市民講座や脳卒中サロンに登壇していただくことによって、ピアサポートを推進して いく計画です。 参照 はじめに 第8章 プロジェクトでの実際の活動(事例集) 第10章 他の地域のピアサポートの取組 1)ICT を用いたピアサポート(オンラインで行うピアサポート) 第11章 脳卒中・心臓病等総合支援センターの役割 おわりに 62 (新山 一秀)