令和8年度 長野市予算編成に対する要望書 新友会

127 Views

November 09, 25

スライド概要

令和8年度長野市予算における予算編成に対する要望書 新友会 2025年11月

長野市議会議員の金沢敦志(かなざわ あつし)です。長野市を元気にするための活動や市行政のことなどを皆さんにお伝えしています。市政の情報や市民の様々なご意見に加えて、地方を再生するための施策を発信しています。地方にこそ豊かな生活があります。地方の振興こそが日本の再生であると確信しています。ホームページはこちらです=> https://kanazawa-atsushi.net/

関連スライド

各ページのテキスト

令和8年度 予算編成に対する要望書 令和7年 11 月4日 長 野 市 議 会 新 友 会

令和8年度予算編成に対する要望書 長野市長 荻 原 健 司 様 先の長野市長選挙において市民の皆様の負託を受け、2期目のスタートを切られ た荻原市長と共に我々新友会も、これまでの実績と経験を踏まえつつ、新たな視点 やアイデアを取り入れながら、市民の皆様が幸せを実感できる長野市を創ってまい りますので、よろしくお願いいたします。 さて、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎える中で、長期化する物価高騰や 人手不足の影響は、市民生活や事業活動に大きな影響を及ぼしており、社会経済 情勢は先行きが見通せない状況です。 こうした中においても、本市が魅力を高め、将来に向けて「選ばれるまち」と なるためには、こども・若者世代をはじめ市民一人ひとりが地域で安心して生活 できる環境を充実させるとともに、令和9年の善光寺御開帳への取り組みや、本市 の強みを活かした戦略的な投資を積極的に行い、将来にわたってまちの活力を高め ていくことが重要であります。 年々増加する社会保障関係経費や公共施設の長寿命化、国民スポーツ大会や全国 障害者スポーツ大会に向けた施設整備の本格化、物価高騰や人件費の上昇など歳出 増が想定されています。 そんな厳しい財政状況下においても、医療、介護、高齢者福祉、子育て支援、 貧困対策等、市民の皆様の暮らしに直結する事業は積極的に推進していかなければ なりません。そのためにも我々新友会は、市民サービスを安定して提供できるよう 会派一同で知恵を絞り、持続可能な市政運営に向けてしっかりと行動していく所存 です。 そこで、新友会として、所属議員の出身地域はもとより、新友会政策モニター 100 余名をはじめとする市内全域の市民の皆様から寄せられたご意見やご要望を まとめた「令和8年度予算編成に対する要望書」をここに提出いたします。 つきましては、令和8年度予算編成において、本要望書に記載された 452 項目に わたる市民の皆様からの期待や願いを十分に反映され、魅力と活力あふれる長野市 実現のためにご尽力いただきますよう、お願い申し上げます。 令 和 7 年 11 月 4 日 長野市議会新友会 会 長 寺 沢 さゆり ― ― 11 ― ―

新友会予算編成要望事項総括表 令 和 8 年 度 区 分 要望事項(◎新規) 総 係 28 部 24 係 7 7 地域・市民生活関係 19 19 消 係 24 24 保 健 福 祉 関 係 52 (8) 31 子ども・子育て関係 38 (5) 38 環 係 36 (2) 24 経済産業振興関係 19 観 光 文 化 関 係 32 (1) 22 ス ポ ー ツ 関 係 23 (1) 21 農 林 関 係 41 教 育 関 係 42 建 設 関 係 40 23 都 市 整 備 関 係 15 15 水道・下水道関係 12 10 企 務 画 財 政 防 境 合 関 (内)最重点事項 (ゴシック) 政 策 関 関 関 計 15 (2) 13 41 (5) 452(24) ※要望事項のうち新規要望事項については◎表記 ―2 2― ― ― 15 23 341

総 務 関 1 係 各地で頻発する豪雨災害や大規模地震に鑑み、「洪水ハザードマップ」や「土砂災害 ハザードマップ」等を活用するとともに、日頃の防災対策や、いざというときに早めの 避難行動が起こせるよう、 自分自身や家族がとる防災行動を時系列的に整理した 「マイ・タイムライン」の作成について、積極的に周知・啓発すること。 また、早めの避難行動に結びつけるため、気象情報や災害の情報等を的確かつ迅速に 伝える情報伝達手段の整備を推進すること。 併せて、地域防災組織(住民自治協議会等)との連携による防災体制の推進に努める こと。 2 防災備蓄品については、第四次長野市災害時備蓄品等整備計画に基づき、大規模地震 をはじめ、頻発する台風・集中豪雨災害や感染症などにも対応できるよう備蓄物資の 充実を図るとともに適切な保管を行うこと。 3 国や県等の防災関係機関との連携を密にするとともに、総合防災情報システムを有効 活用し、迅速・的確な災害対応に努めること。 4 第八次長野市行政改革大綱に基づき、多様な主体との連携・協働、効果的で効率的な 行財政運営、DXの推進、職員の人材育成と意識改革の視点から行政改革を推進する こと。 5 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を着実に推進するため、安定的に予算 の確保を図るとともに、昨今の建設コストや物価上昇に配慮した予算とすること。 また、財政負担の軽減、健全財政の維持を目指すという公共施設マネジメントの本来 の趣旨についての市民理解を得るとともに、施設の性質や公益性の度合、市民ニーズ等 を踏まえ、将来の市民が必要な施設を確保できるよう、公共施設マネジメントに取り 組むこと。 6 限られた財源を有効に活用し、時代の変化、住民ニーズに合わせた行政サービスを 提供するため、予算編成と連携した行政評価の充実を図ること。 7 指定管理者制度導入から約20年が経過し、一定の導入効果は見られるものの、市民 サービスの向上を見込みにくい等、制度の趣旨が馴染みにくい施設も散見されること から、制度の運用について見直しを進めること。 また、指定管理者の施設の維持管理やサービスの提供状況を適切に評価できるよう、 モニタリング評価方法の見直しを行うこと。 ― ― ―3 3―

なお、指定管理者の選定に際しては、地域産業の振興とともに、地域経済の循環につ ながるよう配慮すること。 8 使用料・手数料等の利用者負担については、物価上昇などの社会・経済情勢の変化を 踏まえ、行政サービスの利用者の負担に関する基準をベースに、施設使用料等の見直し にあたっての視点も加え、市民の声も踏まえながら、適時・適切な見直しを検討する こと。 9 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の運用にあたっては、庁内の個人情報の漏洩 防止体制に万全を期すこと。 10 事務の効率化と行政サービスの向上を目指し、業務プロセスの見直しやペーパーレス 化、情報システムの標準化対応や人口減少に伴う職員の減少を見据えたAI等の先進 技術の活用、多様な働き方の実現につながるテレワークなどに取り組み、行政DXを 着実に推進すること。 11 市民サービスの向上につながるよう「ながの電子申請サービス」や国の「マイナポー タル」において、オンライン申請が可能な手続を拡充すること。 12 情報格差対策として、スマートフォンなどのデジタル機器の利用に不慣れな市民の 支援に取り組むこと。 13 個人情報の適正な取扱いを定めた個人情報保護法に適切に対応し、市民の個人情報 保護対策に万全を期すこと。 14 市役所及び長野市芸術館等について、より一層市民が利用しやすく、集える施設とし て維持管理に努めること。 15 市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにする等、情報 公開の総合的な推進に関し定めた「長野市情報公開条例」を適正に運用すること。 16 市民との協働や住民自治を進める中で、市民ニーズに的確・迅速な対応ができるよう、 市政における重点課題に対応した簡素で効率的な行政組織にすること。 17 職員研修については、「人材育成基本方針」に基づき、目指すべき職員像と人材育成 の具体的な取り組みを示すこと。 これにより市民に信頼される職員の育成を図り、能力の開発及び資質の向上に努める こと。 18 職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、住民サービスに支障を来さ ないよう人事管理の適正化と適材適所の配置に配慮すること。 ―4 4― ― ―

また、労働安全衛生法に基づき実施するストレスチェックを活用し、職員のメンタル ヘルス不調の未然防止を図ること。 19 課題の早期解決等のために、任期付職員の採用や、専門的な知識を有する者を迅速に 採用する等、より柔軟な職員採用・人事管理を行うこと。 20 定年延長の実施にあたっては、定年延長となる職員の知識・経験が十分に生かされ、 モチベーションが維持できる職員配置とすること。 また、新規職員採用については、定年延長の影響を念頭に置きつつ、職員数が各年齢 層で偏在しないよう適正な定員管理に努めること。 21 ケーブルテレビ施設の老朽化対策を進めるとともに、適正な維持管理に努めること。 22 統合型地理情報システム(GIS)の運用にあたっては、庁内全体で有効活用を図る とともに、市民利用についても十分に配慮すること。 23 基幹業務システムなどの事業者依存度の高い案件の入札及び契約については、事業者 との適切な緊張感の保全に努めること。 24 公文書館については、歴史資料として重要な公文書その他の資料の収集とその活用が できるよう十分配慮すること。 25 庁用車の更新の際には、適正数の把握を行った上で、車両台数の削減とともに低公害 車の導入を進め、経費の節約と環境への配慮に努めること。 また、庁用車の安全運転を励行すること。 26 マイナンバーカードの普及促進にあたっては、健康保険証や運転免許証との一体化が 進む中で、窓口体制の充実、カード作成時の丁寧な説明と出張申請等、周知徹底に工夫 を図りながら、取り組むこと。 また、住民票等のコンビニ交付や書かない窓口サービスなど、日常生活の様々なシー ンにおいて、安全、安心に利用できるようマイナンバーカードの利活用を推進し、引き 続き市民への丁寧な説明に努めること。 27 市職員に対するハラスメント防止に向けた有効な対策を講ずること。 また、必要に応じ、ハラスメントの実態調査を行うなど現状を適切に把握するととも に、働きやすく人権が守られる職場づくりに努めること。 28 災害から命を守るための避難場所について、公共施設だけでは十分な避難場所を確保 することが困難な場合は、協議のうえ民間事業者などが所有する施設を確保することも 検討すること。 ―5 5― ― ―

企画政策関係 1 本市のまちづくりの最上位計画である第五次長野市総合計画(H29~R8)について は、令和4年度を初年度とする後期基本計画及びそこに統合した長野市まち・ひと・ しごと創生総合戦略に基づき、迅速かつ柔軟に取り組みを進めるとともに、幅広く市民 に周知することにより、第五次長野市総合計画の「まちの将来像」である「幸せ実感 都市ながの」の実現を目指すこと。 ◎2 令和9年度を計画初年度とする次期長野市総合計画は、人口減少下において、今後 の本市の将来像、長期展望を市民と共有し、総合的かつ計画的な市政運営を行うための 大事な指針である。策定にあたっては、多様な市民意見等を聴く機会を設け、特に未来 を担う若者の意見を活かした計画とすること。 3 大都市圏等から本市への移住・定住を一層促進するため、空き家バンク事業等の施策 の充実を図るとともに、迅速かつきめ細かな相談体制を確保すること。 4 地方分権の推進のため、国と地方の役割分担の明確化とともに、税財源の確保等に 向け中核市市長会などを通じて国に働きかけること。 5 広域連合の活用により、生活圏の拡大に伴う広域行政を一層推進すること。 6 人口減少・少子高齢社会においても、近隣市町村とともに活力ある社会経済を維持 するため、連携中枢都市圏の中心市として、効果的な事業の実施と圏域の特色を活かし た取り組みを推進すること。 7 本市が未来に向けて魅力的な都市、選ばれる都市となり、市内外に対して存在感を 向上させるため、 「都市ブランディング」の推進に積極的に取り組むこと。 8 市民参加による市政を一層推進するため、各種市民会議やみどりのはがき等の広聴 制度の充実を図ること。 9 広報ながのやホームページの充実を図るとともに、情報メディアの多様化や市民ニー ズ等を踏まえ、SNSを活用した市政情報の発信に積極的に取り組むこと。 ◎10 長野市のふるさと納税は市の安定的かつ有力な財源である。指定取消等の不測の事故 が生じないように、中間事業者、返礼品提供業者へ法令遵守の徹底を図り、地場産品 基準の適正な管理と適切な事務処理を行うこと。 11 広く全国に向けて宣伝効果のあるふるさと納税や、地方創生を応援する企業版ふるさ と納税について、交流人口・関係人口拡大に向けて積極的に取り組むこと。 12 市内大学等については、地域との連携により活性化が図られるよう支援するとともに、 本市の新たな活力となるよう産学官連携に積極的に取り組むこと。 ― ― ―6 6―

13 結婚支援については、若い世代へのライフデザイン形成支援や結婚を希望する若者が 結婚を実現できる取り組みをさらに推進すること。 14 令和元年東日本台風災害による被災地の復興については、中長期的な視点に立った 適切な予算措置及び継続的な被災地支援を行うこと。 長沼地区河川防災ステーションについては、着実な整備ができるよう国と連携して 進めること。 15 SDGs未来都市として、『環境共生都市「ながの」』の実現を目指し、SDGs17 ゴールの達成に向けた取り組みを積極的に推進すること。 16 コンパクトシティ・プラス・ネットワークによるまちづくりの実現に向け、各拠点や 既存の居住集落を結ぶ、公共交通ネットワークの構築に取り組むこと。 17 長野市公共交通ビジョン・長野市地域公共交通計画に基づき、まちづくり計画等と 連携を図りながら、公共交通ネットワークの再整備と維持に取り組むこと。 また、モビリティ・マネジメントの推進、AIの活用、パーク・アンド・バスライド など、公共交通の利用環境の整備に取り組むこと。 18 市民及び観光客の移動ニーズの利便性と効率性の向上を図るため、バス事業者ととも に中心市街地におけるバス路線のあり方を検討すること。 19 市民の移動手段を確保するため、さらに自家用車に依存せず環境負荷の少ない暮らし に転換するためにも、住民自治協議会等と協働し、生活バス路線の維持及び交通空白 地帯・交通不便地域におけるバス等の運行の充実を図ること。 また、公共交通機関(バス)の運転手不足解消の支援を図ること。 AIオンデマンドシステムについては、中山間地域の交通利便性の向上を図るため、 エリア拡大を進めること。 20 北陸新幹線の敦賀以西のフル規格による早期整備を国及び関係機関に強力に働きかけ ること。 21 鉄道については、沿線自治体等との協調を図りながら、利便性向上による利用者増加 と事業者の経営安定化に資する事業について、積極的に取り組むこと。 22 鉄道駅のバリアフリー化の推進を図ること。 23 千曲川新道活性化プランに基づき、長野電鉄旧屋代線跡地を活用した事業については、 早期に全線開通できるよう実施に努め、沿線の活性化を図ること。 24 駅周辺の放置自転車対策を実施すること。 また、自転車活用推進計画に基づき、駐輪場については長寿命化や利便性の向上を 図りながら利用啓発を行い、自転車利用の促進を図ること。 - 77 ― ―

財 政 関 1 係 原油価格・物価高騰などにより、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度 においても、引き続き、厳しい状況に直面している。 国に対して、長期化する物価高騰対策、医療・介護等の社会保障、施設の長寿命化や 防災・減災対策、雇用の確保、人件費の増加など喫緊の財政需要を的確に地方財政計画 に反映させ、一般財源総額を確保するとともに、税源の偏在性が小さく、税収が安定的 な地方税体系を構築するよう、引き続き強く働きかけていくこと。 2 本市においても、年々増加する社会保障関係経費や給与ベースの上昇に伴う人件費の 増加のほか、公共施設の長寿命化対策や国民スポーツ大会開催に向けた施設整備に要す る経費など、健全財政を脅かす様々な要因を抱えている。 こうしたことから予算の編成にあたっては、原油価格・物価高騰などによる市内経済 の落ち込みを防ぎつつ、経済基盤の底上げ等に取り組み、公共施設の在り方を含めた 事業の「選択と集中」を一層強化し、行政DXの推進など行政のスリム化・効率化を 図り、将来にわたって持続可能な財政運営を行うため、健全財政の維持に努めること。 3 入札及び契約にあたっては、長野市公契約等基本条例の基本理念に基づき、透明性、 公平性、客観性及び競争性をより一層高め、適正な履行が確保されるよう努めること。 4 建設工事の発注は、時期による繁閑が大きく、必要な技術者や作業員の確保に支障が 生じると、現場での品質管理にも影響を及ぼすため、早期に施工時期の平準化を実現し、 併せて、適正な工期設定に努めること。 また、柔軟かつ余裕のある施工体制の構築を通じて、働きやすい職場づくりを進めら れるよう、フレックス工期契約制度の推進に努めること。 5 公平・公正な課税を一層推進するとともに、税制改正の考え方や課税の内容などに ついて、わかりやすい説明に努め、納税者の信頼を確保すること。 6 自主税源の確保にあたっては、市税の徴収努力が重要となることから、徴収体制の 強化を図り、口座振替の推進、多様な方法による納付機会の拡充、滞納整理などに努め ること。 7 令和8年度で終了する、過疎対策事業債の最大限の活用と、以降の代替財源確保に 努めること。 ― ― ― 88 ―

地域・市民生活関係 1 人口減少など社会情勢の変化に対応し、住民の幸せの増進を継続して実現できるよう、 32地区それぞれの地域特性を踏まえながら、住民と市の協働によるまちづくりの仕組み を見直す「住民自治リフレッシュプロジェクト」を推進すること。 また、再構築・推進については、市民や議会との十分な合意を得ながら進めること。 2 支所長及び支所長補佐等(地区活動支援担当)は、住民自治協議会等が行う地域の 様々な課題解決の取り組みを支援すること。 また、その支援にあたっては、関係部局が十分連携を図ること。 3 やまざと振興計画、過疎地域持続的発展計画等を積極的に推進するとともに中山間 地域に人的支援として導入した集落支援員制度を着実に進め、地域活力の低下しつつ ある中山間地域での生活や住民自治活動の維持につなげていくこと。 少子高齢化が進む現状においては、都市部との交流も地域力の向上に効果的であると 考えることから、一層の促進を図ること。 4 地域おこし協力隊については、任期終了後の定住促進に向けた支援に万全を期すこと。 5 住民自治協議会に対する地域いきいき運営交付金については、事務局体制の強化や 勤務実態に合わせた待遇改善が図れるよう、今後も地域活動が積極的に進むよう充実を 図ること。 また、地域で様々な活動をする団体に対して、支所長の裁量により財政支援を行う 支所発地域力向上支援金を有効に活用し、さらなる地域力の向上を図ること。 6 市職員は、自らが居住する地域の住民自治協議会の活動に積極的に参加すること。 また、地域住民との信頼関係の構築を図ること。 7 夜間における市民の安全を確保するため、行政連絡区が設置している防犯灯の設置 及び維持に対する補助の充実を図ること。 8 市民の公益活動の促進を図るため、NPO等への支援策を講ずるとともに、市民協働 サポートセンターの有効活用を進めること。 また、「協働推進のための基本方針」に則り、様々な人や組織による多様な協働が 活発に展開されるよう取り組むこと。 9 交通安全教育や街頭指導、自転車用ヘルメットの普及啓発、自転車の交通反則切符 (青切符)制度の周知徹底などの交通安全対策を推進し、子どもや高齢者を重点とした 交通弱者対策強化や自転車の適正利用推進により交通事故防止を図ること。 ―9 9― ― ―

10 高齢ドライバーによる交通事故を防止するため、加齢に伴い運転に不安を感じ、運転 を継続する意思がなくなった高齢ドライバーに対し、運転免許証を自主的に返納した 場合の支援策を各部局と連携し図ること。 11 今後、職員数の減少が予想される中、窓口業務の課題等を検証し、業務改善と市民の 利便性の向上を図るため、さらなるデジタル化及びキャッシュレス化を推進すること。 12 将来の人口減少を考慮し、市民窓口サービスや地域活動の支援など、地域における 支所機能について検討する中で、時代に即した支所庁舎のあり方について、さらなる 議論を進めること。 13 住民サービス及び防災の拠点である支所庁舎の更新及び耐震化を積極的に進めるとと もに、市民が利用しやすい施設として機能維持に努めること。 14 斎場は、指定管理者との連携により市民サービスの向上に努めること。 また、老朽化が進む犀峡斎場については、地域や議会と十分協議しながら今後の方向 性を検討すること。 15 令和4年4月策定の第五次長野市男女共同参画基本計画に基づき、男女共同参画社会 の実現に向け、その意識の醸成と女性活躍推進をより一層推進するため、関連する施策 を総合的かつ計画的に実施すること。 16 消費生活センターは、消費生活の安定と向上を図るため、国及び県のセンターと緊密 な連携を図りながら、消費者啓発、市民相談等の諸事業を通じてさらなる機能強化に 努めること。 17 同和問題やLGBTQをはじめとする様々な人権問題の解決に向けて、パートナー シップ宣誓制度等の周知をはじめ、地域・企業等において人権教育・啓発活動の充実・ 進展を図ること。 18 インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例に基づき、防止 策・被害者支援策の推進を図ること。 19 長野市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援策の推進を図ること。 ― 10 10 ― ― ―

消 防 関 1 係 近年、自然災害を含め各種災害が、大規模化及び特殊化し、特に記録的な猛暑日が 増加傾向にある。それらに対する訓練及び対策に万全を期するとともに、災害現場で 活動する職員の熱中症対策・安全管理等の徹底を図ること。 2 今後の火災件数や救急需要の動向、また人口減少の進展を踏まえながら、業務量に 応じた消防職員の適正配置、また、定年延長を踏まえて、計画的な職員採用、市の公共 施策に関連する団体や民間との協働も視野に入れた職域の拡大を含め、持続可能な将来 の組織体制の在り方について、他部局とも連携を図りながら研究すること。 3 複雑多様化する災害に安全かつ的確に対応するため、車両更新計画に基づき消防車両 等の車両更新を計画的に行うこと。 4 近年増加している山岳救助事案に対応するため、山岳救助活動に関する専門的な 教育・訓練を受けた隊員の養成を図るとともに、必要な資器材を整備し、活動隊員の 安全を確保しながら、関係機関と連携した迅速・的確な救助体制を構築すること。 5 職員の高齢化を踏まえ、防火衣等の個人装備品の高機能化を図ること。 6 大規模災害や広域応援に迅速に対応できる部隊の装備等を充実させるとともに、緊急 消防援助隊関東ブロック合同訓練を通じ、県内外の部隊との連携強化を図ること。 7 年々多様化する救急需要に対して迅速・的確に対応し、救命率の向上と後遺症の軽減 を図るため、高規格救急車の更新を計画的に行うほか、救急隊の効果的配置運用や救急 ワークステーションの運用を通じ、医療機関との連携を強化すること。 8 気管挿管及びビデオ硬性喉頭鏡を用いた気管挿管の認定者の養成を進め、救急隊員の 資質向上を図ること。 9 感染症の罹患リスクを低減させるため、感染防止衣等の充実・強化を図るとともに、 B型肝炎に加え、麻疹、風疹等の感染症に係る抗体検査、及び予防接種を計画的に実施 して、救急隊員の感染防止の徹底を図ること。 10 国が推進する消防力強化を目的とした、市町村の消防の連携・協力について、近隣 本部との協議を進めるとともに、将来を見据えた調査研究を行うこと。 11 自主防災活動を通じて、市民の誰もが迅速・的確な災害対応ができるよう、防災知識 の普及に努めること。 また、自主防災組織と消防団との連携強化、並びに防災指導員の育成を図り、地域 防災力の向上を図ること。 ― 11 ― ― 11 ―

12 自主防災組織を中心とした災害時における活動を強化するため、助成事業を活用した 避難誘導に必要な防災器材の整備を促すほか、地域特性に応じた防災訓練や避難所運営 訓練の実施に対する支援・指導を行うこと。 13 AEDの取り扱いを含む応急手当等の救命講習を小学校高学年から実施し、さらに 多くの市民への普及活動を推進すること。 14 中小河川の溢水や堤防の決壊等を防止するため、水防訓練を通じた関係機関との連携 強化、並びに水防資機材の備蓄を推進すること。 15 大規模災害に備えた耐震性貯水槽の整備を計画的に進めるほか、通常火災時における 延焼などの被害を最小限に食い止めるため、消火栓の整備もバランスよく推進すること。 16 大規模災害発生時に迅速かつ円滑な消防団活動が行えるよう、必要となる資機材の 計画的な整備と、実災害を想定した訓練や、災害現場での安全対策を推進すること。 17 消防団が主体的に検討している定員数と組織の見直しについて、将来にわたり安定 した組織体制を維持できるよう引き続き支援していくこと。 さらに、団員確保と負担軽減を目的とした大規模災害団員制度の充実強化を図ること。 併せて、自立した消防団組織を構築するため、団本部機能の強化が図れるよう支援 すること。 18 消防団員確保を図るため、「信州消防団員応援ショップ事業」及び「消防団協力事業 所表示制度」を積極的に推進し、女性消防団員の任用に努めるとともに、 「学生消防団 活動認証制度」を周知し、若年層の新規加入促進を図ること。 19 各種災害発生時の初動体制に万全を期すため、無線通信設備及び高機能消防指令情報 システムの適切な維持管理と須坂市消防本部(小布施町・高山村含む)との指令業務の 共同運用についても、引き続き消防力の連携・強化が図れるよう迅速的確な運用を含め た指令体制の維持に努めること。 20 外国人観光客及び聴覚・言語機能障害者からの119番通報に対応するため、三者通話 及びNET119緊急通報システム等を的確に運用すること。 21 住宅用火災警報器の条例適合設置率の向上と適切な維持管理及び感震ブレーカーの 普及啓発を含めた地震からの火災対策を柱とした住宅防火対策の推進と、インフラ事業 者など各種団体と連携を強化し、市民のくらしの安心・安全につながる運動の推進に 努めること。 ― 12 12 ― ― ―

22 各種防火対象物について、 「消防用設備等点検報告制度」、及び「防火・防災対象物定 期点検報告制度」の遵守を進めるほか、消防法令違反の是正を推進するため、立入検査 の強化と、職員の予防知識の向上に努めること。 また、危険物施設における漏えい事故等を防止するため、保安管理体制の確立を図る こと。 23 消防施設が、将来にわたり地域の防災拠点としての機能が十分発揮できるように、 公共施設個別施設計画に基づく、長寿命化改修等の整備を行っていくこと。 24 消防大学校などの研修機関のほか、各種研修会等へ職員を積極的に派遣するととも に、伝達研修等を通じて、多くの職員の資質向上を図ること。 ― 13 13 ― ― ―

保健福祉関係 <福祉政策・生活支援> 1 災害に備え避難行動要支援者の個別避難計画の作成を進める等、避難支援対策につい て適切な対応を図ること。 また、必要な方が福祉避難所へ直接避難できるよう福祉避難所の確保を引き続き進め、 災害発生時に速やかな開設と運営を行うための準備と態勢の構築を図ること。 2 生活に困窮された方の相談体制を充実するとともに、生活保護世帯及び生活困窮者の 自立に向けた就労や子どもの学習などの支援の充実を図ること。 ◎3 市内 32 地区において地域福祉を一層推進するため、地域福祉ワーカーと生活支援 コーディネーターが、適切な役割分担の下で活動の充実を図ることができるよう、市の 支援を含めた体制を整備すること。 4 ひきこもり当事者やその家族が、社会的に孤立することがないよう、寄り添った支援 に努め、支援の充実を図ること。 5 精神障害者の入院費に係る助成について、引き続き県へ補助拡大を要望するとともに、 福祉医療制度の地域間格差がなくなり、持続可能な制度となるよう、国へ統一的な制度 の確立を要望すること。 <高齢者・介護福祉> 6 「あんしんいきいきプラン 21」(長野市高齢者福祉計画・長野市介護保険事業計画) に基づき、効率的な財源確保を図り、需要や地域バランスを考慮し、各種施策を計画的 に推進すること。 7 「介護予防・日常生活支援総合事業」を拡充し、要支援、要介護状態となるおそれの ある高齢者の介護予防の充実を図ること。 8 ◎9 介護保険特別会計の健全な財政運営を図ること。 高齢者がいつまでも地域で暮らし続けるための地域づくりの支援体制を充実させる ため、生活支援体制の強化を図ること。 ◎10 独居高齢者等緊急通報装置システムの携帯電話型機器の導入に伴い、より一層の普及 を図ること。 ◎11 ケアマネジャーの人材確保及び定着に対する支援をより一層進めること。 ◎12 認知機能の低下を早期に把握し、機能維持に必要な取り組みを図ること。 ― ―14 14― ―

13 認知症や知的・精神障害等により判断能力が低下しても、尊厳を保ちながら生活でき るよう、成年後見制度の利用促進、権利擁護を含めた総合相談・支援体制の充実を図る こと。 14 高齢者が介護を必要とすることになっても、できる限り住み慣れた地域での生活を 継続できるよう、地域密着型サービスの充実を図ること。 15 高齢者の生きがいと健康増進のために、老人福祉センター等を活用した、高齢者の 社会参加支援・生きがいづくりを目的とした事業の充実を図ること。 16 高齢者の健康づくり及び積極的な社会参加を促す、おでかけパスポート事業について は、持続可能な事業となるよう必要に応じて見直し、事業の充実を図るよう努めること。 17 加齢性難聴者への補聴器購入補助の実施により、高齢者の社会参画につながる機運が 醸成されたことから、引き続き多くの方へ周知を行い、本補助事業の活用を促すこと。 18 身寄りのない高齢者の身元保証や死後の手続き等、様々な不安、困りごとの相談に 対応し、各機関と連携して包括的に支援する体制の整備を図ること。 19 医師会などと連携し、地域で暮らす高齢の在宅療養者を支援するためのICTを活用 した情報共有システムの整備と利用者の拡大を進めること。 20 適正で一層迅速な要支援・要介護認定の実施に努めること。 21 高齢者が知識や経験を活かし、社会において元気に活躍できるよう、地域活動の場の 提供や就労支援の充実を図ること。 <障害者(児)> 22 障害を理由とする差別解消のため、障害者の権利擁護等に関する体制の整備充実を 図ること。 23 障害者福祉の推進のため、相談支援、移動支援等の地域生活支援事業の拡充を図る こと。 ◎24 障害者等に対する日常生活用具の給付については、物価高騰が続いている現状におい て、基準額の見直しを検討すること。 25 発達に不安のある子どもが増えている現状を踏まえ、早期発見・療育に努めるととも に、児童発達支援センターの機能強化等、十分な支援を行うこと。 26 障害児の療育及び育児支援につなげるため、日中及び放課後や長期休業期間中に利用 できる福祉サービス等の充実を図ること。 ― 15 15 ― ― ―

27 障害者が自立して地域生活を送れるよう、ユニバーサルデザインの推進を図ること。 28 医療的ケアが必要な重症心身障害児(者)等のサービス利用の充実を図ること。 <保健所> 29 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の感染症予防の啓発、拡大期の注意 喚起に努めること。 30 専門職種の確保など諸課題への対応に取り組むとともに、本市の独自性を有する優れ た施策について、一層発展を図ること。 31 長野市健康増進・食育推進計画「ながの健やかプラン 21(第二次)」に基づき、市民 の生活習慣病の発症・重症化予防や生活機能の維持・向上、生活習慣・保健行動の改善 を推進し、市民の健康寿命の延伸を図ること。 ◎32 胎児の健やかな成長と母体の負担軽減を図り、安心して出産できる環境整備に努める こと。 33 ながの版ネウボラ事業、産後ケア事業など、地域における産前・産後支援の充実強化 を図ること。 34 5歳児健診について、関係機関を含め、実施に向けて検討すること。 35 大規模災害時の医療救護活動について、関係団体と協働で体制整備を図ること。 36 動物愛護センターの機能を充実させ、動物愛護対策に関する施策の強化を図ること。 37 医療相談の窓口としての医療安全支援センターの活用により、医療の安全と信頼の 向上に努めること。 38 精神保健に係る正しい知識の啓発及び支援対策の充実を図ること。 39 HIV/エイズ・結核の感染症予防にかかわる正しい知識の普及啓発及び検査体制の 充実整備を図ること。 40 子宮頸がんワクチン接種の積極的な勧奨を行い、接種の推進を図ること。 41 がんの早期発見と早期治療を推進するため、がん検診体制の整備充実を図ること。 42 市民の安全・安心の確保のために、食品や医薬品及び毒物、劇物などの監視指導の 強化を図ること。 43 食の安全を求める様々な苦情等に対する行政検査、緊急検査に対応できる体制の充実 整備を図ること。 ― 16 16 ― ― ―

44 市民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、幼児期・学齢期のう蝕予防対策、成人 期・妊娠期の歯周疾患対策、高齢期・寝たきり者・障害者等の口腔ケアの充実を図る こと。 <国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金> 45 保険料の収納率向上などによる歳入の確保と医療費の適正化などによる歳出の抑制を 図り、国保財政の健全化に一層努めること。 46 健診受診率の向上を図り、保健指導を充実することにより、糖尿病等生活習慣病の 発症及び重症化を予防し、健康寿命の延伸に努めること。 47 国民年金制度を取り巻く社会環境が厳しさを増している中、関係機関との協力・連携 を取りながら制度の周知に努めること。 <医療事業> 48 市民病院において、良質で安全な医療を継続的に提供するため、地方独立行政法人 長野市民病院との連携を密にしながら、病院の円滑な運営に努めるとともに、市域全体 で均衡のとれた医療提供体制が取れるように努めること。 49 市民の医療ニーズに的確に対応するため、医療機関との連携を促進し、救急医療を はじめとする医療体制の整備充実を図ること。 50 市民への安定した医療の確保の観点から、医師の確保及び看護師の養成・確保に努め ること。 51 若里多目的広場に予定されている長野赤十字病院の新病院建設については、病院、 長野県及び関係機関とともに慎重に協議しつつ、適時適切な技術的助言及び財政支援を 図るとともに、周辺住民の生活環境に配慮すること。 ◎52 中山間地域住民の受診機会確保のため、必要な医療体制の維持に努めるとともに、 地域の状況に即したオンライン診療の導入について、調査研究を行うこと。 ― 17 17 ― ― ―

子ども・子育て関係 1 子ども・子育て支援施策については、庁内において部局横断的に連携し、推進する こと。 2 長野市こども計画を構成する、第三期子ども・子育て支援事業計画、子どもの貧困 対策計画、若者に関する計画の3つの計画を一体として推進するとともに、子どもの 誕生前から幼児期、学童期・思春期、青年期までのライフステージを通じた各事業に 着実に取り組むこと。 3 子どもの権利条例に掲げられた責務や役割、基本的な取り組みが実行されるよう 子どもの権利についての広報・啓発に取り組むとともに、子どもの権利侵害を救済する 子どもオンブズパーソンの体制整備をできるだけ早期に図ること。 併せて、子どもオンブズパーソンと同様に公平性・独立性のある立場で職務を補佐 する相談員や調査員を、今後制定する施行規則に位置付けるとともに、条例と規則を 一体として適切に運用し、子どもの権利侵害の相談等にしっかりと対応すること。 4 こども総合支援センター「あのえっと」については、子どもに関する様々な相談に 応じ、関係機関と連携し支援につなげる相談窓口として定着していることから、その 取り組みを継続するとともに、新たに若者に関する施策を推進するため、相談対象を 若者まで拡大し、相談体制の充実を図ること。 5 子どもの体験・学び応援事業については、子どもの成長にとって、体験・学びは大切 なもので継続性が重要なことから、引き続き本事業を進めるとともに、実績やデータ などの分析を踏まえ、関係する事業者・団体等と連携し、財源確保策も研究しながら、 より多くの子どもたちが参加できる環境を提供すること。 6 児童虐待については、関係機関と連携を深めながら、未然防止や迅速な対応に取り 組むこと。 7 「こども家庭センター」については、子育て家庭に対して切れ目のない支援ができる よう、母子保健分野とのさらなる連携強化に取り組み、機能の充実を図ること。 8 子育てに難しさを感じている保護者の負担を和らげるために、子どもとの関係づくり 等の方法を学ぶ「親子関係スキルアップ事業」(ペアレント・トレーニング)を積極的 に取り組むこと。 9 発達に支援を要する子どもと保護者を対象にした「発達支援あんしんネットワーク 事業(にこにこ園訪問等) 」の充実を図ること。 ― 18 ― ― 18 ―

10 発達に支援を要する子どもに関する様々な情報を記録し、新しい環境で安心して過ご すことができるための「はぐくまファイル」を関係者に周知するとともに、特に小学校 就学時における切れ目のない支援につながるよう、利活用を図ること。 11 ひとり親家庭の就業・自立に向けた施策の充実を図ること。 12 子どもたちの成長や将来が、その家庭の経済事情等に影響されることがなく、全ての 子どもたちが夢と希望を持って成長していけるよう、支援を必要とする子どもやその 家庭に対して、教育、生活、経済等の総合的な支援を行う、「子どもの貧困対策」に 関する必要な施策を講ずること。 13 仕事と子育ての両立が可能となる環境を整備するため、多様な保育事業(一時預かり、 延長保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業等)の充実・周知 を図ること。 14 第三期長野市子ども・子育て支援事業計画において設定した教育・保育提供区域ごと に、必要利用定員総数に対応した教育・保育の提供体制の確保を図るとともに、3歳 未満児の保育ニーズの増加に伴い待機児童が発生していることから、保護者が安心して 保育所等を利用できるよう努めること。 15 公立保育所の適正規模・適正配置にあたっては、公共施設マネジメントの視点を取り 入れるとともに、保護者及び地域住民の理解と協力を得ながら、慎重かつ丁寧に進める こと。 16 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ認定こども園の整備促進を図るとともに、 幼・保・小の緊密な協力、連携を構築すること。 17 私立及び公立の保育所、認定こども園に勤務する保育士等職員の処遇改善と職員配置 基準の充実を図ること。 18 公立保育所のICT化及び事務職員の配置等により、保育士の負担軽減や職場環境の 改善を図り、離職防止につなげること。 ◎19 保育士をサポートする補助員の導入など、保育士確保が難しい中においても増加する 保育現場の負担軽減を図れるような取り組みを進めること。 20 乳幼児期の教育・保育については、認可施設での受入れを基本にしつつも、企業主導 型保育施設等の認可外保育施設に対する指導監督の体制強化や支援の充実を図り、 市全体の教育・保育の質の向上に努めること。 21 子どもの発達に重要な役割を果たす持続可能な保育の実現のため、地域の実情を 踏まえた保育機能の充実を図ること。 ― 19 19 ― ― ―

22 保育所等での使用済みおむつの処分については、引き続き私立への補助を継続すると ともに、こども誰でも通園制度など、保育所等を利用するすべての児童を対象とする よう拡充を図ること。 23 令和8年度から本格実施となる「こども誰でも通園制度」については、利用状況を 踏まえ、実施園を増やすなど受入体制の充実に努めること。 24 保育所等の入所予約、移住者等転入予定者への情報提供などの取り組みについて、 さらなる充実を図り、保育所等の入所体制を強化するとともに、それを支える保育士の 確保策に取り組むこと。 ◎25 保育士を目指す学生を増やすため保育士の魅力を伝える取り組みや、現役保育士の 就職支援、潜在保育士への再就職支援など、保育士確保と支援を総合的に行う新たな 体制の構築に努めること。 ◎26 3歳未満児の保育料については、国・県や他市町村の動向を注視しながら、さらな る軽減拡充について検討すること。 27 放課後子ども総合プランについては、適切な運営となるよう、ながのこども財団等の 運営事業者と連携しながら支援を図ること。 また、多様化するニーズに対応するため、夏休みなどの長期休暇期間中の昼食提供等、 事業のさらなる充実に取り組むこと。 28 放課後子ども総合プラン施設については、児童が放課後等を安心・安全に過ごせる 居場所として、多様な体験・活動を提供するとともに、支援員の処遇改善や研修による 能力向上、エアコンの設置・更新等の施設整備を進め、プランのさらなる充実を図る こと。 29 医療的ケアの必要な子どもに対しての支援を、教育委員会と連携しながら積極的に 行うこと。 30 障害児の保育体制を強化し、きめ細やかな保育サービスを提供するため、保育士の 研修等を拡充し、障害児保育の充実を図ること。 ◎31 保育所等において、増加傾向にある特別な配慮が必要な園児への支援がしっかりと 行き届くよう保育士の加配を行っている私立園が、質の高い保育の提供の維持と安定 した園運営ができるよう支援の充実を図ること。 32 孤立感・孤独感に悩まれている子育て家庭への支援や様々な子育てへの課題に対応 するための総合的な子育て支援を検討すること。 ― 20 20 ― ― ―

33 養育環境に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等を支援する児童育成支援 拠点事業を推進し、民間事業者への委託や補助金交付などにより、児童及び家庭が抱え る多様な課題について寄り添い支えていく仕組みづくりを図ること。 34 市民活動団体等が行うこども食堂などの第三の居場所づくりについて、こどもの 居場所づくり事業補助金の交付等により、継続的に安定した運営が可能となるよう 支援を図ること。 35 ヤングケアラーについて、当事者が相談しやすい環境を整えるとともに、関係機関と 連携して支援に取り組むこと。 また、小中学生へのアンケート調査を継続することにより、潜在化しやすいヤング ケアラーの把握に努め、当事者に寄り添った支援に繋げていくこと。 36 レスパイトケアを必要とする子育て家庭が安定して利用できるよう、子育て短期支援 事業の拡充を図ること。 37 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画について は、女性支援に関する他の計画との関係性を明確にし、当該計画の位置付けについて 検討を進めること。 ◎38 保育所・放課後子ども総合プラン事業など施設職員による児童への性暴力の防止を 図ること。 ― 21 21 ― ― ―

環 境 関 係 <環境保全温暖化対策> 1 2050 年ゼロカーボンの実現に向け、 「第三次長野市環境基本計画」に基づき、省エネ ルギーと再生可能エネルギー施策を推進するとともに、国の施策などを活用し効果的な 支援策に取り組むこと。 また、電気自動車など次世代自動車や省エネ機器等の普及促進、市民、事業者等への 普及啓発に積極的に取り組むこと。 2 さらなる温暖化対策を推進するため、市有施設への再生可能エネルギー・省エネル ギー設備を積極的に導入すること。 3 持続可能な社会の構築に向け、 「第三次長野市環境基本計画」をはじめ、「アジェンダ 21 ながの-環境行動計画-」及び「SDGs」を市民・事業者・行政のパートナー シップのもとに一層推進すること。 4 環境マネジメントシステムに基づき、全ての市の事務事業が環境に配慮して実施され るよう継続的改善を進めること。 5 環境教育・環境学習を充実させ、市民の環境保全意識の高揚を図るとともに、小中 学生への環境教育・環境学習の質を高めること。 また、「ESD」、「SDGs」について、市民の理解が深まるよう周知・啓発する こと。 6 全戸水洗化を進めるため、合併処理浄化槽の普及推進を図ること。 また、浄化槽の維持管理が適正に行われるよう監視・指導を実施し、河川等の水質 汚濁防止に努めること。 7 妙高戸隠連山国立公園について、国・県・関係市町村・関係団体などと連携し、保全 及び利用促進を図ること。 8 市民・来訪者の安全と快適な生活環境を守るため、ポイ捨てや歩行喫煙の防止に向け て積極的に取り組むこと。 9 自然環境を保全するため、 「大切にしたい長野市の自然」(長野市版レッドデータブッ ク)を活用し、生物多様性の確保とともに、特色ある自然環境の保全に努めること。 10 自然環境保全地域においては、自然と調和のとれた秩序ある開発を誘導すること。 11 湖沼、河川等水環境の継続的な調査・監視を行い、健全な水循環と環境保全に努める こと。 12 アカカミアリ・セアカゴケグモ・オオキンケイギク・アレチウリ・セイタカアワダチ ソウなど外来動植物の防除対策については、関係機関と連携協力し取り組むこと。 ― ― ― 22 22 ―

13 吹き付けアスベストなどの飛散性の高いアスベストを除去する工事現場の全てについ て、立入調査を実施し、作業基準に従った工事が実施されるよう監視・指導をすると ともに、大気汚染防止法の一部改正を踏まえて、適切な監視強化を図ること。 14 ダイオキシン類、微小粒子状物質(PM2.5)等の有害大気汚染物質の監視を継続 するとともに、積極的に市民への情報公開を行うこと。 15 各種公害を未然に防止するため、工場、事業所の立入指導及び監視を積極的に進める こと。 16 野立ての太陽光発電設備の設置に関しては、ゼロカーボンの推進と地域環境の調和を 図るため、周辺環境への影響に関する住民不安の解消に努めるとともに、設備の設置 から撤去まで適切に事業が実施されるよう必要な措置を講ずること。 17 まきストーブの使用は、地球温暖化防止対策などに有効であるが、発生する煙や においに不快な思いをする人がいるため、まきストーブ等販売業者や、使用者に適正な 設置使用を啓発すること。 18 清潔なまちづくりのために、地域の環境美化活動に対しては、その自主性を尊重する とともに支援を行うこと。 19 長野市バイオマス産業都市構想に基づき、バイオマス資源の利用推進に向けた事業化 プロジェクトの具現化を目指すとともに、資源作物ソルガム等地域の特徴や強みを生か したバイオマスの利活用や新たな活用方法を調査・研究するなど、新規プロジェクトの 創出を推進すること。 20 自治体新電力会社として創設した「ながのスマートパワー株式会社」の安定経営と 再生可能エネルギーのさらなる有効活用に努めること。 ◎21 市街地の街路樹や電線等をねぐらとして密集するムクドリ等の騒音などの被害に対す る、有効な対策を調査研究し、市民生活の良好な環境整備に努めること。 <生活環境> 22 「長野市一般廃棄物処理基本計画」の目標達成に向け、可燃ごみ、不燃ごみ及び 資源物の分別指導を徹底し、さらなるごみの減量及びリサイクル並びに適正処理に 向けて実効ある取り組みに努めること。 ◎23 令和8年度から全市において収集を開始する、資源プラスチック及び充電式電池類に ついて、制度の周知啓発を図ること。 なお、充電式電池類については、発火リスクについても周知を図ること。 24 ごみの減量・再資源化の推進を図り、生ごみの自家処理を促進すること。 ― 23 23 ― ― ―

また、資源物の再資源化に積極的に取り組む地域・団体に対して、リサイクルハウス の設置補助や資源回収報奨金による十分な支援に努めること。 25 長野広域連合が大豆島地区に整備した「ながの環境エネルギーセンター」については、 広域連合と連携し、管理運営等に万全を期すること。 また、ちくま環境エネルギーセンター及びエコパーク須坂(最終処分場)についても、 同様に、広域連合との連携により適正な管理運営を確保すること。 26 広域連合で行う次期最終処分場の整備については、広域連合と連携しながら早期の 候補地選定に努めること。 27 食品ロス削減を推進するとともに、食を通じて人とのつながりに取り組むフードドラ イブ等の活動を支援すること。 28 不法投棄防止のため、啓発と監視を強化するとともに、投棄物の早期回収を行うこと。 また、防止看板、投棄防止ネットなどの対策品による再発防止策を講ずること。 <廃棄物対策> 29 廃棄物処理事業者の監視・指導を徹底するとともに、廃棄物の不適正処理・不適切な 保管の解消を一層推進すること。 30 PCB特措法に基づく、PCB廃棄物の期限内処理に向けて行政指導を強化すること。 31 廃棄物処理施設のダイオキシン類監視を継続するとともに、積極的に市民への情報 公開を行うこと。 32 各種公害を未然に防止するため、廃棄物処理施設等の立入指導及び監視を積極的に 進めること。 <資源再生センター> 33 資源再生センターの管理運営については、施設の更新整備を進めるとともに、安全な 運転に努め、適正なごみ処理及び環境保全に支障がないよう万全を期すること。 34 小松原及び天狗沢最終処分場については、埋立て終了後も適正な施設の維持管理に 万全を期するとともに、有効な跡地利用について地域住民と協働で検討すること。 <衛生センター> 35 し尿等の搬入量は、平成8年度をピークに今後も緩やかに減少していくことが予想 されるが、適正な、し尿処理を当面継続させるため、計画的な保全を実施し、将来的な 施設の在り方及び処理方法について検討すること。 ― 24 24 ― ― ―

また、収集処理についても災害等を見据え、安定した体制が構築されるよう検討する こと。 36 利用者が公衆トイレを安全・清潔・快適に利用できるよう適切な維持管理を行うこと。 また、老朽化した建物・設備については、改修計画に基づいた改修・更新等を行う とともに、公衆トイレの利用実態等を把握し、利便性を一層向上させていくこと。 ― 25 25 ― ― ―

経済産業振興関係 <商工関係> 1 地域経済の活性化、雇用の確保を図るため、各業界及び企業との連携や連携中枢都市 圏構想等による周辺自治体との連携を一層図りながら必要な対策や支援を行うとともに、 企業訪問等を引き続き進めること。 2 企業立地の実現に向けて、企業の意向や地権者アンケート等を踏まえた産業用地開発 の進捗を図るとともに、企業誘致活動に積極的に取り組み、産業立地ビジョンの目指す 姿の実現に努めること。 3 関連団体と連携して、「長野市中心市街地活性化基本計画」事業を推進するとともに、 商店街団体や㈱まちづくり長野などの実施する事業を積極的に支援し、中心市街地の 活性化を図ること。 4 「ものづくり支援センター」を核に高等教育機関や企業などとの産学官の連携による 研究開発活動を積極的に推進し、新技術や新製品の開発支援に努めるとともに、異業種 交流や人的ネットワークの拡大を図り、企業間連携を促進すること。 また、施設が老朽化しているため、計画的な長寿命化等を図ること。 5 経営環境が厳しい中小企業者に対し、十分な融資制度資金枠及び保証料補給金の確保 を図る等、適切な支援を行うこと。 6 長野商工会議所、長野市商工会及び信州新町商工会について、将来的な視点に立って、 団体間の連携等に関する研究・協議を支援するとともに、小規模事業者をはじめ市内 商工業者の経営改善指導と地域振興活動に対し、積極的に支援を行うこと。 7 本市の特産品、特産物を広く内外に紹介し、販路の拡張を図るよう努めること。 8 須坂市に開業した大型商業施設について、その開業後の動向を注視し、市内の商工 団体、商店会等と連携しながら、本市の店舗の魅力向上など必要な対応策等を講ずる こと。 9 人口減少などの社会経済情勢の変化を踏まえ、企業ニーズを堀り起こし、中小企業の 経営力・販売力の強化やデジタル化・DXを含めた経営革新を支援すること。 10 生産労働人口の減少等により、あらゆる業種で深刻となっている人材不足を解消する ため、各種キャリア教育や子育て後のリカレント教育などを積極的に支援するなど、 人材確保対策を推進すること。 ― 26 26 ― ― ―

<労政関係> 11 公共職業安定所、ジョブカフェ信州、その他関係機関と連携し、市民の就労支援を 推進すること。 特に次代を担う若年者の就労支援や職場への定着に必要な対策を推進すること。 12 国・県・関係機関と連携し、仕事と育児・介護の両立など、柔軟な働き方の実現に 向け支援対策を推進すること。 13 中小企業等の勤労者の福利厚生向上に努めること。 14 働く意欲のある高齢者が能力や経験を生かせるよう配慮するとともに、高齢者の就労 形態に合わせた就労が図れるよう、シルバー人材センターでの取り組みを強化するなど、 多様化する高齢者の就労ニーズへの対応を推進すること。 15 勤労者福祉施設については、勤労者の活躍を支援する施設として、市民ニーズの把握 に努めること。 <イノベーション関係> 16 「スマートシティNAGANO基本計画」に基づき会員企業のオープンイノベーショ ンを加速させるとともに、実証プロジェクトの社会実装に向けて積極的に取り組むこと。 17 学術や先端技術を活用し、本市の特性を生かした未来志向の新産業の創出について さらなる調査・研究を行い、産業化に向けた取り組みを推進すること。 18 地域経済の活性化に資するスタートアップの集積やグローバル展開を図るため、国・ 県等と連携し、起業意識醸成や事業構想から起業・成長に至るまでスタートアップの 成長支援に取り組むこと。 19 市内企業と首都圏の企業や外部・副業人材とのマッチングなどにより市内企業の課題 解決、新規事業創出、事業拡大の支援に取り組むこと。 ― ― ― 27 27 ―

観光文化関係 1 「観光振興計画」に掲げる戦略方針に基づき、観光入り込み客数及び観光消費額を 増やすための施策を積極的に導入し、地域経済の活性化と地域コミュニティの活性化を 推進すること。 2 観光誘客事業の展開や受入環境整備に積極的に取り組み、新たな観光スタイルの構築 や、持続可能な観光誘客を図ること。 3 長野市の観光資源や観光イメージについて、旅行雑誌やホームページ、SNSなど 様々な方法で広報活動を強化することにより観光客の増加に努めること。 4 飯綱高原の観光振興にあっては、森の駅 Daizahoushi を中心に、飯綱高原全体の活性 化に向け、誘客強化を図るとともに、旧飯綱高原スキー場関連の施設については、その 立地特性等を活かした広域的な利活用を検討し、新たに設置されるサッカーグラウンド の活用に関しても情報発信を強化し、他部局と連携し、飯綱高原全体の魅力向上と持続 的な観光地づくりを推進すること。 5 戸隠地域の観光振興については、観光施設としての目指す方向性を明確にした上で、 コスト削減努力をするとともに、必要な投資を行い、持続可能な観光産業の実現に向け た基盤整備に取り組むこと。 6 広域観光については、広域観光推進組織を活用し、インバウンドにも対応した広域 観光ルートの造成やメニューの充実に努めるとともに、集客プロモーションパートナー 都市との連携を密にし、観光客の増加と市内での滞留時間の延長を図ること。 7 北陸新幹線延伸に伴う観光、産業などにおける地域間の交流人口の動向に基づき、 北陸3市とも連携を図る中で、京都・大阪・神戸など関西主要都市からの誘客を図る こと。 併せて、長野駅を観光ハブ駅と位置付け、観光客に対する情報提供などの機能拡充を 図ること。 8 長野市ガイド協会の活動を支援し、善光寺表参道における歩いて楽しむ仕組みづくり の一層の推進とその定着に努めること。 併せて、その他市内のガイド組織についても育成等の支援を行うこと。 9 自然・歴史・文化など、その地域の誇りうるものを素材とする観光まつり等を支援・ 育成し、観光の魅力づくりと個性的でにぎわいに満ちた地域づくりを進めること。 10 外国人観光客(インバウンド)の取り込みに関して、(公財)ながの観光コンベン ションビューローをはじめ、県や北陸新幹線沿線都市等と連携し、誘客戦略に基づいた 受入環境の整備、効果的なプロモーション等を進めること。 ― ― ― 28 28 ―

また、日本人を含む観光客の快適な移動手段の確保や災害時の安全性対策なども検討 しておくこと。 11 映像を通じて本市の知名度の向上を図り、観光客の誘致につなげるため、フィルム コミッションの活用を図ること。 12 (公財) ながの観光コンベンションビューローの組織の強化・充実を図り、国内外 からのコンベンション並びに観光客誘致の活動に積極的に取り組み、「観光・コンベン ション都市」としての活力あるまちづくりを推進すること。 13 地域の自然、歴史、文化を活かした魅力あるまちづくりの一環として、観光施設の 整備を計画的に実施すること。 また、里山などの豊かな自然に親しむトレッキングコース整備については、地域との 協働により、積極的に推進すること。 14 松代象山地下壕は、平和な世界を後世に伝える貴重な戦争遺跡として、引き続き環境 改善の取り組みを進めること。 15 松代荘を長野市の観光の主力となる拠点として活用し、地域経済の活性化とにぎわい の創出につなげること。 16 ながの祇園祭御祭礼屋台巡行を本市にとって重要な行事として支援し、にぎわいの 創出とさらなる観光交流人口の拡大に取り組むこと。 また、無形民俗文化財指定に向けた調査を進め、指定後は屋台について、デジタル 技術の活用も視野に入れた記録保存を検討すること。 17 長野五輪で学んだボランティア精神や国際交流活動、また、応援する気持ちなどの 無形の財産を次世代を担う子ども達に継承し、国際都市NAGANOのまちづくりに 取り組むこと。 18 長野五輪での国際交流を象徴する「一校一国運動」等、オリンピック・パラリンピッ ク開催都市としての経験や使命を果たしていくこと。 19 国際化への対応を促進するとともに、教育委員会と連携して市民の国際感覚を育成 すること。 併せて、多文化共生社会の一層の充実を図るため、在住外国人を対象とした日本語 講座等への支援を促進すること。 ◎20 令和9年に開催される善光寺御開帳は、多くの観光客等が本市を訪れる機会となる ことから、令和8年から令和 10 年に開催されるデスティネーションキャンペーンを 含め、誘客につながる効果的な取り組みを行うこと。 ― 29 29 ― ― ―

21 「文化芸術及びスポーツの振興による文化力あふれるまちづくり条例」の基本理念に 基づき立案した「文化芸術振興計画」を推進していくために、市民の文化・芸術の振興 に関わる施設整備や具体的な事業などを積極的に実施すること。 22 長野市芸術館については、本市の文化芸術振興の拠点施設としての役割を果たすため、 市民が気軽に集い、憩いと交流の場となるような環境づくりを行うこと。 23 長野市芸術館で、市民の活発な文化芸術活動が行われたり、市民が優れた文化芸術を 鑑賞できるよう、指定管理者である長野市文化芸術振興財団と連携して事業を実施する こと。利用者から寄せられているハード、ソフト両面での改善・改良要望には、利用者 の立場に立ち適切に対応すること。 また、松代文化ホール及び東部文化ホールについても、地域の活動団体等と連携し、 文化・芸術の振興を図ること。 24 地域に伝承されている伝統芸能等の保存伝承活動への支援や交流の場の充実を図る こと。 25 中学校部活動地域展開について、文化芸術活動を行う団体等の運営基盤強化への支援 や、活動拠点となる施設の整備など、受け皿となる環境の整備を推進すること。 26 文化財の保護及び活用を積極的に進めるため、文化財の調査体制の充実を図ると ともに、伝統環境や文化的景観などの広域的な景観保存のための措置を検討すること。 また、文化財を観光資源として有効活用し、文化財保護の充実を図ること。 27 戸隠重要伝統的建造物群保存地区における修理・修景事業に対して、着実な支援を 検討するとともに、歴史的景観を活かしたまちづくりを進めること。 28 国史跡大室古墳群へのアクセス道路を整備し、古墳群の利活用を促進すること。 29 地域に伝承されている伝統的な祭り・行事等の民俗文化財の保存伝承活動に対する 助成措置の充実を図ること。 30 博物館について、市民や訪れる人のニーズに沿った展示となるよう、内容及び施設の 充実を図ること。 31 史跡松代城跡の第二期整備事業を促進すること。 併せて、松代の歴史文化の情報発信拠点として真田宝物館の建替え及びその周辺環境 の整備を早期に事業化すること。 32 埋蔵文化財センターの資料公開等について充実を図ること。 ― 30 ―

スポーツ関係 1 「文化芸術及びスポーツの振興による文化力あふれるまちづくり条例」の基本理念に 基づき立案した「スポーツ推進計画」を推進していくために、市民のスポーツの振興に 関わる施設整備や具体的な事業などを積極的に実施すること。 2 スポーツ振興基金を活用し、選手育成や指導者の育成・確保などにより競技力向上を 図り、スポーツの振興を積極的に推進するとともに、ボランティア精神の醸成に努める こと。 また、オリンピック施設の有効活用の観点からも、各種国際競技大会等を誘致する こと。 3 全国中学校体育大会(スピードスケート競技・フィギュアスケート競技)の後継大会 も検討しながら全国大会を継続的に開催すること等により、スケート競技の振興に努め るとともに、スポーツによる地域振興を推進すること。 4 地域密着型プロスポーツチームのAC長野パルセイロ(サッカー)、ボアルース長野 (フットサル)及び信州ブレイブウォリアーズ(バスケットボール)と連携し地域の 活性化を推進すること。 また、児童、生徒との交流を図り、市有スポーツ施設を有効に活用し青少年健全育成 に活かすこと。 5 児童生徒の体力向上と健全育成に併せ、冬季スポーツ等に係る教育を積極的に推進 するため、小中学生が市有スポーツ施設をシーズンとおして無料で利用できる支援策を 講ずること。 6 JOCと長野市とのパートナー都市協定を活かし、国内トップアスリートの育成強化 及びオリンピック施設の有効活用等に努めること。 7 長野冬季オリンピック競技大会開催時の施設は、いずれも経年劣化してきていること から、計画的な施設の長寿命化等について検討すること。 また、スポーツ施設のあり方については、市民スポーツの動向や需要などを注視し、 利用者負担など公共施設マネジメントの考え方や、市民の合意形成に十分配慮しながら 検討を進めること。 8 スパイラルについては、夏期のトレーニング施設として活用を図るとともに、地域の 活性化につながるような活用について検討すること。 ― 31 31 ― ― ―

9 オリンピック施設を含む大規模施設については、将来にわたり有効に活用され、効率 的な運営ができるよう施設管理者等との連携を強め、オリンピック・パラリンピック・ スペシャルオリンピックスによる知名度を活かし、国際競技大会などイベントやコンベ ンションの積極的な計画・誘致を行い、誘客に努めること。 また、現在や将来の市民ニーズを見据え、各施設のコンセプトや利活用の方向性を 検討し、利活用の最大化を図ること。 さらに、長野オリンピックミュージアムのさらなる広報の充実で、インバウンドを はじめとする多くの方々の来場を促すこと。 10 本市の生涯スポーツ等の推進のため、ニュースポーツ等の普及及び施設整備、また、 総合型地域スポーツクラブの新たな開設や既存クラブへの支援等を推進し、スポーツを 通じての地域や仲間づくりによる健康づくりの施策を積極的に推進すること。 11 保健福祉部と連携し、障害者のスポーツ振興を図ること。 12 長野県での開催が決定している第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポー ツ大会に向けて、本市においても万全の準備体制を整えること。 競技会場については、必要に応じて計画的に長寿命化改修を実施すること。 また、新たな施設整備については、ユニバーサルデザイン、バリアフリーの視点や 災害発生時の活用を踏まえた整備を行うこと。 さらに、この機会にハード面だけでなく、市民のスポーツに対する機運を高めること。 13 地域スポーツクラブ・スポーツコミュニティの設立や推進においては、支援・協力を 行うこと。 14 健康増進や健康寿命延伸につながる生涯スポーツを推進すること。 15 中学校部活動地域展開について、スポーツ活動を行う団体等の運営基盤強化への支援 や、活動拠点となる施設の整備など、受け皿となる環境の整備を推進すること。 16 スポーツと他産業の連携による新産業を創出するなど、スポーツの成長産業化を推進 すること。 17 エムウェーブ及びビッグハットの冬期利用を促進するため、スケート場の利用者増に 向けた取り組みを行うこと。 ◎18 e スポーツへの支援については、メリット・デメリットや国内外の動向などを踏まえ ながら、関係部局と連携して調査研究を進めること。 19 スポーツ施設の老朽化に伴う施設、設備の更新については、公共施設個別施設計画に 基づき計画的な保全改修を行い、施設及び設備の長寿命化を図ること。 ― 32 32 ― ― ―

また、維持管理のための施設利用者負担の見直しや無料施設への利用者負担の導入も 検討すること。 20 「ホームタウンNAGANOまちづくり連携推進ビジョン」の目標達成に向けて取り 組みを強化すること。特に昇降格のあるプロリーグにおいては、所属するカテゴリーに より市外・県外からの観客動員数や、それに伴う経済波及効果に大きな影響があること から、各プロスポーツチームの昇格に向け、より一層の支援を行うこと。 21 様々な社会的価値を有するプロスポーツチームと連携し、社会課題の解決を図るとと もに、「スポーツを軸としたまちづくり」をより一層推進すること。 特に部活動の地域展開では、プロスポーツチームが果たせる役割は少なくないため、 連携した取り組みをより一層推進すること。 22 昨今の猛暑を鑑み、熱中症対策は喫緊の課題であることから、社会体育館への空調 設備の設置を推進し、体育館利用者に一年を通して安全安心なスポーツ環境の提供を 図ること。 23 河川敷運動場に設置されている仮設トイレについては、ほとんどが和式であるうえ、 清潔さやプライバシーの観点から利用者に抵抗があるため、あらゆる利用者が安心して 使用できるよう環境改善を図ること。 また、運動場の定期的な整備の充実や草刈りなどの維持管理を行うにあたっては、 外注なども検討すること。 ― 33 33 ― ― ―

農 林 関 係 <農業関係> 1 農業者と市民の暮らしを支える活力ある農業及び農村の確立に向け、第二期長野市 農業振興アクションプランを効果的に実行すること。 2 国際的な経済連携協定による本市の農林業への影響が懸念されるため、長野県及び 農業協同組合、森林組合等関係団体と連携し、農林業従事者及び関係機関等に対し適切 な情報提供及び今後の対応など必要な指導を行うこと。 3 地球規模での食料不足や食の安全が危惧されるなか、地産地消の推進など本市におい ても安全・安心な食料の確保に努めること。 4 地政学上のリスクや円安の影響により高騰する肥料・燃料・資材・運賃等の価格が 経営を圧迫しているため、国・県の動向を注視し、生産農家への情報提供や補助等、 営農継続へ迅速・適切な対応をすること。 5 農業従事者の高齢化と担い手不足が進んでいることから、「農×食」体験ツアーや 本市農業のPRを一層充実させることで農業に意欲的な新規就農者(Iターン、Uター ンなどを含む)を市内外から募り、地域の核となる優れた農業の担い手を確保・育成 するとともに、新たな担い手が自立・定着できる支援体制の構築を進めること。 また、「地域計画」については、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地の 集積・集約化を進めながら、計画実現のための取り組みを、定期的な懇談も含め、地域 農業者とともに実行すること。 6 長野市農業研修センターでの研修内容を一層充実させることで、多様な人材を新たな 農業の担い手として育成し、本市農業の振興を図ること。 特に、定年帰農者は新たな就農者として欠かせない人材であることから、農地の賃貸 借など農業施策・制度について周知し、担い手確保を進めること。 7 農業の担い手不足の解消と、障害者の社会参画を実現していくために、長野市農業 公社などと連携し、農福連携に取り組む障害者就労事業所を増やすとともに、農業に よる障害者の自立支援につながるよう事業の充実を図ること。 8 農業ミッションで就任した地域おこし協力隊員が、任期を終了した後においても地域 で定住・定着し、農業振興に携わっていただけるような働きかけや支援に努めること。 9 長野市農業公社において、農家の作業を支援する農作業お手伝いさん事業や、農業 法人化を促す「農業支援事業」、農地の利用集積などの「農地対策事業」、 『ながのいの ち』推進事業などの「マーケティング開発事業」を積極的に推進すること。 ― 34 34 ― ― ―

10 農作業の省力化と共同利用の促進を図るとともに、地域リーダーを育成するため、 必要とされる農業機械の購入に対し積極的に支援すること。 11 多くの市民が土に親しみ、収穫の喜びと健康増進を図りながら、農業に対する理解を 深める場とするため、 「市民菜園」の開設について積極的に支援すること。 12 IoTやドローンなど先端技術を活用したスマート農業の推進により、生産性及び 農産物の品質の向上を図り、持続可能な産地づくりを行うこと。 また、自らの創意工夫により意欲的に取り組む農業者にスマート農業用機械が普及 するよう積極的に支援すること。 13 市内産農畜産物のPR及び6次産業化など、マーケティングの強化・ブランド化対策 を講ずること。 特に、トップセールスやイベントを通じた情報発信により果樹産地としての認知を 広めるとともに、生産者と事業者や店舗をつなげ、販路開拓や消費拡大による農業経営 の安定化を支援すること。 さらに、市内産農産品の輸出について海外市場の動向を注視しつつ、国の制度を活用 するなど、県や関係機関と連携し、輸出拡大について調査研究すること。 14 中山間地域の農家等団体が行う農家民泊や農業体験交流を支援して、都市部の子ども たちと住民とのさらなる交流機会の増加を目指し、受入れ体制の拡充を図ること。 15 果樹振興対策として、りんご、もも、ぶどう等の栽培を積極的に支援すること。 併せて県等とも連携し、新品種、新技術の導入促進を行うこと。 特に、新品種の導入促進については、ヘーゼルナッツなどへの樹種転換も含め、気候 変動に強く、軽作業で栽培できる品種への早期かつ集中的な取り組みを進めること。 16 ヘーゼルナッツ生産支援をするため予算の拡充を図るとともに、生産指導を含めヘー ゼルナッツ生産者への支援に努めること。 17 凍霜害、ひょう害、台風被害など果樹栽培には多くのリスクがあることから、果樹 共済への加入促進を図ること。 併せて、災害を含め様々な要因による収入減に対応可能な収入保険への加入促進を 図り、支援拡大を図ること。 18 中山間地域等直接支払事業及び多面的機能支払事業に農業者等が円滑に取り組める よう、積極的な支援を推進すること。 19 農地の遊休荒廃化の防止及び地産地消を推進するため、「地域奨励作物支援事業」 により、小麦・大豆・そば・枝豆の栽培を支援すること。 ― 35 35 ― ― ―

20 中山間地域に適した作物として導入している、えごまなどの栽培拡大を支援するとと もに、さらなる適切な栽培品目や栽培方法等の検討、導入など、中山間地域農業の支援 を強化すること。 特に、ワイン用ぶどうについては、本市ワインの将来的な生産拡大を見据えて原料 ぶどうの栽培拡大を支援し安定供給を図るとともに、ワイナリーを設置した事業者と 連携しながら産地としての知名度を高める取り組みを進めること。 21 環境保全と資源の有効利用を図るため、環境への負荷が少なく、農作業の軽減が図ら れる環境にやさしい農業資材として、生分解性マルチの導入を促進するとともに、生物 利用等環境保全型農業(性フェロモン・天敵利用)の推進を図ること。 22 水田農業を守り、未来へ受け継いでいくため、国の経営所得安定対策の促進を図ると ともに、米の安定生産を積極的に推進すること。 23 地産地消事業を推進し、地元の安全・安心な農畜産物の消費拡大に努めること。 24 国が策定した「みどりの食料システム戦略」を推進し、環境にやさしい農業を推進 するため、有機農業や減農薬・減化学肥料等環境負荷低減への取り組みの普及を図る こと。 25 喫緊の課題となっている耕作放棄地の解消を図るため、再生・利用に対し積極的に 施策展開を図り支援すること。 26 農業生産性の向上と経営安定化を図るため、基盤整備事業を推し進めるべく、県と 連携を図り推進すること。 27 災害を未然に防止するため、ため池等の整備改修を積極的に推進すること。 特に防災重点農業用ため池について、重点的に安全対策の実施を図ること。 28 干害対策として、水路や揚水施設等の整備・改修を重点的に継続実施すること。 また、農業用水の安定確保と豪雨時の維持管理の軽減を図るため、建設部局と連携し た水門の電動化、自動化及び遠隔化の事業促進を図ること。 29 中山間地域などに対し、農業基盤整備を推進すること。 たんすい 30 湛水防除のための排水機場については施設改修と整備を図り、管理人等の確保と研修 により維持管理に万全を期すること。 31 土地改良施設の老朽化が進んでいることから、更新、及び長寿命化を図るための改修 事業を計画的に実施すること。 32 野生鳥獣による農林業被害の軽減に向け、地域間等の連携を図りながら、駆除・個体 数調整や防除対策、環境整備対策の積極的な推進と支援策の拡充を図ること。 ― 36 36 ― ― ―

特に、近年全国で多発しているクマによる人身被害防止に向け、積極的に対策を推進 すること。 33 有害鳥獣捕獲従事者と連携し、ジビエ加工センターに搬入される捕獲個体の増に努め ること。 34 農林業被害の軽減とジビエ活用による地域活性化を目指し、ジビエ加工センターを 活用し、有害捕獲した個体のさらなる有効利用に努めること。 併せて、ジビエ振興について、国、県、周辺市町村との連携を図ること。 35 CSF(豚熱)の影響により休止しているジビエ加工センターへのイノシシ搬入の 再開に向け、県と連携するなど適切な対応に努めること。 <林業関係> 36 森林資源の保全のため、近年、増加傾向にある松くい虫被害木の処理拡大を図ると ともに、森林環境譲与税を有効に活用し、森林資源の利活用のための搬出間伐のほか、 山地災害防止などの森林整備を推進すること。 37 利用者の安全な通行を確保し、森林資源の利活用を促進するため、林道・林業専用道 (旧作業道)等の林内路網の整備を積極的に推進すること。 38 市が行う公共建築物の整備及び公共土木工事において、間伐材を含め市内産をはじめ 県内産の木材の積極的な利用を推進すること。 39 新たな集成材の導入の検討など、県と連携しながら、森林資源の有効活用について 調査・研究すること。 40 森林・林業体験などの施策を推進するとともに幼少期から木育に取り組むなど、市民 の森林・林業への関心を高めること。 41 適切な森林整備を進めるため、林業従事者(担い手)の確保・育成を図ること。 ― 37 37 ― ― ―

教 育 関 ◎1 係 次期長野市教育振興基本計画の策定にあたっては、国の動向を注視しながら、必要に 応じて関係部局と連携して進めること。 2 本格的な少子人口減少社会を見据え、かけがえのない児童・生徒が望ましい教育環境 で学ぶことができるよう、活力ある学校づくり検討委員会の答申や特別委員会の提言を 踏まえて、子どもの自主性、自立性を尊重した「笑顔あふれる学校づくり」を、保護 者・地域とも十分に協議を行って進めるとともに、「新たな学びの場」とする場合には 円滑な移行ができるよう努めること。 3 教職員の力量の向上を基盤とし、学校間の連携、学校と地域・家庭・事業所との 協働・分担を推進し、児童・生徒の知・徳・体を一体的に育成し、「自学自習の資質 能力」の伸張を図ること。 4 老朽化や劣化の激しい小中学校の校舎・体育館について、令和3年2月に策定した 「長野市学校施設長寿命化計画」に基づき、必要に応じた改築や長寿命化改修を進め ること。 また、避難所に指定されている小中学校の校舎や体育館などのトイレの洋式化改修 を早急に進めること。 5 児童・生徒が望ましい環境での学習ができるよう、特別教室へのエアコン整備を計画 的に進めること。 特に、設置要望が高い理科室については早期に進めること。 また、災害時には避難所にもなる学校体育館へのエアコン整備についても、計画的 に進めること。 6 市立長野高等学校について、次代を担う人材育成のため、総合学科の特色を活かし 生徒一人ひとりの進路希望の実現に向けて教育体制の充実を図るとともに、引き続き 大学や地域等と連携して多様な教育内容を構築すること。 さらに、サッカー部、スピードスケート部をはじめとする部活動や国際交流の充実 を図り、教育環境の整備など魅力ある高校づくりを推進すること。 また、中高一貫教育については、市立長野高等学校と同長野中学校の間で緊密な 連携を図り、基幹校としてその成果を市内の小中学校に還元することにより、長野市 教育のレベルアップが図られるよう進めること。 7 児童・生徒のいじめ、不登校等の解決を図るため、家庭・地域と連携するとともに、 いじめ問題等調査員やスクールロイヤー、スクールソーシャルワーカーなど外部の 専門家も活用し、教育相談・指導体制の充実を図ること。 ― 38 38 ― ― ―

8 教育支援センターSaSaLANDを中核とし、全市的な視点から、不登校児童生徒 の居場所と学びの機会の確保について推進するとともに、長期欠席児童生徒についても、 アウトリーチスタッフによる必要な支援や学びの場へとつながるサポートを推進する こと。 また、第2のSaSaLANDのような安心を実感できる居場所を設置できないか 検討していくこと。 9 子どもたちの多様な選択肢を確保するため、フリースクール等民間施設との連携を 図るとともに、保護者への負担軽減の支援策について調査分析し、よりよい支援の在り 方について検討すること。 10 教職員の指導者としての倫理観を高め、資質向上を図るとともに、多様化する教育 課題に万全を期すため、研修の充実を図ること。 11 新たな時代の学びを支えるため、「GIGAスクール構想」による、児童生徒1人 1台端末の利活用を促進し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を 図り、自学自習の資質能力の伸張に努めるとともに、端末を効果的に活用するための サポート体制の充実を図ること。 また、小学校・中学校におけるICTを活用したプログラミング教育の充実を図る こと。 12 児童生徒1人1台端末の更新手続きについては、スムーズな更新がなされるよう、 長野県、事業者及び学校と連携を密にし、児童・生徒に影響が出ないよう更新作業に 努めること。 13 特別な配慮が必要な児童・生徒のため、特に小学校と保育園・幼稚園間における相互 連携を促進し、特別支援教育の充実を図ること。 14 学校図書館を充実させるため、蔵書率を国の基準まで引き上げるとともに、児童・ 生徒が利用しやすい図書館環境の整備を行うこと。 また、学校司書の処遇改善等の検討を進めること。 15 未来を担う子どもたちが、地球規模の諸問題に対応できるよう、ESDやSDGsの 推進に資する活動を進めること。 16 中山間地域の児童・生徒に対する遠距離通学対策や通学路の安全の確保に万全を期す こと。 また、多発する事件・事故・犯罪の未然防止策として、通学路の点検を行うとともに、 パトロールの強化や防犯カメラの設置など、必要に応じた対策を進めること。 ― 39 39 ― ― ―

17 「長野市版 新しい水泳学習」については、全市的な視点から、学校プール施設の 更新時期や状態等を見据えて移行する学校を選定し、関係する団体と綿密に協議を行い 計画的に移行していくこと。 18 学習習慣・生活習慣の定着を図るとともに、体育・保健体育や健康教育の充実によっ て健康の増進を図り、基礎体力の向上や運動習慣の定着に資すること。 19 国際化教育のより一層の推進を図るとともに、一校一国運動は、子どもたちの人権 教育及び国際理解教育の重要な場であるため、運動の活性化を図ること。 20 日本語指導が必要な外国籍等児童・生徒の教育について配慮すること。 21 理科教育センターを充実し、理科教育の振興を図ること。 22 全ての人権を大切にする教育を行うこと。 23 「放課後子ども総合プラン」については、主管するこども未来部と連携し、内容の 充実が図られるよう進めること。 24 中核市への教職員の人事権移譲については、県との整合性を図りながら、慎重に進め ること。 25 学校教育における教具教材及び備品、消耗品等の整備充実を図ること。 26 障害のある児童・生徒の教育の推進のため校舎のバリアフリー化など環境整備に努め ること。 27 私立学校・専修学校等に対する助成については、一層の充実を図ること。 28 児童・生徒が地域の自然や食文化、産業などに理解を深めるため、地産地消を農協や 農業者と十分に協議し進めるなど、学校給食を通じて、食育指導の充実を図ること。 29 ◎30 児童・生徒の保健指導の徹底と安全管理に努めること。 児童・生徒を性被害から守るため、教育現場で働く従事者の性犯罪歴を確認できる 日本版DBSの対応を国の動向を注視しながら進めていくこと。 ◎31 部活の地域展開についてはスポーツ活動、文化芸術活動ともにスムーズな移行ができ るように引き続き他部局と連携し、生徒の活動機会を失うことのないよう努めること。 ◎32 33 児童・生徒の登下校に関して路線バスの減便等に対応すること。 生涯学習を総合的に推進するため、公民館・生涯学習センター・交流センターにおけ る学習内容の充実を図るとともに、必要な施設整備を行うこと。 また、公民館など社会教育施設の指定管理者制度導入については、指定管理者の裁量 や自由度が低いため慎重に検討すること。 34 交流センターについて、地域活動の拠点施設として、地域住民による主体的なまちづ くり活動や交流の場として活用されるよう利用者の声に耳を傾け運用の改善等に努める こと。 ― ― ― 40 40 ―

35 令和元年東日本台風災害により被災した長沼交流センターについては、長野市災害 復興計画に基づき早期復旧を図ること。 ◎36 地域公民館に対する建設等事業補助金に関しては、物価高騰、燃料費高騰、人件費増 などの外部環境の変化を踏まえ、増額を検討すること。 37 教育における家庭・学校・地域の相互の連携に努めること。 38 青少年育成指導者や地域で活躍できる小・中・高校生のリーダーの養成等により、 地域の子どもの活動や育成会の活動の支援を行うこと。 39 青少年の非行防止のため、街頭指導・環境浄化・少年相談・啓発活動等、少年育成 センター機能を充実すること。 40 長野市青少年保護育成条例を適正に運用し、青少年を取り巻く社会環境の整備に努め、 青少年の健全育成を図ること。 41 青少年錬成センターの運営内容及び施設を充実し、心身ともに健全な青少年の育成に 努めること。 42 多様化する市民要望に応えた図書館サービスを提供するため、幅広い資料の収集、 新たに導入した電子図書の活用に努めること。 また、南部図書館の在り方について、市のまちづくりとあわせ住民自治協議会や地元 の方々と検討を進めること。 ― 41 ―

建 設 関 1 係 交通の安全と円滑化を図るため、道路の改良整備とともに自転車道や歩道の整備推進 を図ること。 併せて小学校と道路管理者、警察と合同による通学路危険箇所点検に基づき、対策が 急務な箇所について早急な安全対策を講ずること。 2 中山間地域の狭隘路線の拡幅整備を推進するとともに、市域の円滑な移動を可能と する道路網の整備推進を図ること。 3 道路整備財源の確保に努め、市街地の交通渋滞の解消に必要な環状線、バイパスや 交差点の立体化等、建設計画路線の整備促進を国・県に対し強く働きかけること。 4 道路の除雪体制の一層の充実を図り、委託業者との連携を強化するとともに、市民の 協力体制の確保に努めること。 5 千曲川流域の治水対策については、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」に基づ いた堤防強化や上下流バランスを考慮した河道掘削、遊水地整備等が段階的かつ緊急的 に進められているが、令和 7 年 10 月 2 日に開催された信濃川水系(信濃川上流)流域 治水協議会全体協議会において、 「ロードマップが令和 13 年まで延伸される」と説明が あった。 治水安全度の向上による安全・安心の確保は、沿川住民の総意でもあることから、国、 県には、一日も早く工事完了となることを強く要望していくこと。 また、「信濃川水系河川整備計画」に基づき、村山橋から粟佐橋間の沿川各地区に おいて堤防整備等の洪水流下対策が進められているが、近年の気候変動に伴い頻発化・ 激甚化する水災害に対応するため、一日も早く沿川住民の安全安心が確保されるよう、 市として事業促進に積極的に協力するとともに、着実な事業実施について国、県に強く 働きかけること。 また、千曲川下流や犀川の一部などの県管理区間の直轄編入について、県と連携して 国に要請していくこと。 6 「長野市災害復興計画」に位置付けた長沼地区河川防災ステーションや長沼地区の 復興道路の整備促進を図ること。 7 第1次国土強靭化実施中期計画に示された施策に基づいた道路・河川などの防災対策 を進めるとともに、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、及び砂防指定地の防災 対策の充実強化を国・県に対して強く働きかけること。 ― 42 42 ― ― ―

8 豪雨や地すべり等により被災し通行規制している道路や中小河川の災害復旧について は、国及び県などの関係機関との連携を十分に行い、早急に復旧工事を実施するととも に、防災・減災に努めること。 9 浅川の治水対策については、「浅川総合内水対策計画」に基づく、各支川(駒沢川、 三念沢、隈取川)の改修を県と連携し強力に推進するとともに、新たな抜本的な対策 及び排水機場管理の統一について、県、地区関係者と連携して検討を進めること。 10 浅川流域治水に向けて、ため池貯留のさらなる効果的な運用を図るため、各管理者 との連携を図ること。 11 市街地及び住宅地狭隘道路の解消を積極的に推進するため、道路後退部分用地の取得 と舗装等による拡幅整備の推進を図ること。 12 人にやさしいまちづくりを推進するため、高齢者や障害者のみならず、全ての市民が 安全で快適に利用できるユニバーサルデザインの道路や建物等の整備及び指導を行う こと。 13 都市型水害に対応する治水対策の推進として、北八幡雨水調整池の貯水容量を増やす 事業を着実に行うなど、北八幡川沿川の治水対策の促進を図ること。 併せて、用排水路の急激な水位上昇を抑えるため、農林部局と連携した水門の電動 化・自動化・遠隔化及び小中学校、市有施設等の公共公益施設の広場、駐車場を利用し た雨水貯留・浸透施設整備等の事業促進を図ること。 なお、都市部においては地下の活用を検討すること。 また、雨水渠、雨水調整池の整備及び、雨水貯留・浸透施設(個人住宅等)への助成 など流域治水対策をより一層推進するとともに、国、県へ新たな雨水対策事業による 施設整備などを積極的に働きかけること。 14 気候変動の影響による降雨量や洪水発生頻度の増加に対応した「長野市雨水管理総合 計画」を策定し、浸水被害軽減対策の拡充を図ること。 15 地籍調査事業については、現在の実施地区及び計画地区において、国庫補助を活用し つつ必要な予算措置を行うとともに、市域全体に関しては、国の第7次国土調査事業 十箇年計画(令和2~11 年度)を本市の地籍調査事業に反映させ、リモートセンシン グ技術を活用し、事業の進捗率の向上を図ること。 16 空き家対策については、適切に管理されていない老朽危険空き家等への対応や空き家 の適正管理、利活用及び空き家化の予防など、長野市空家等対策計画に位置付けられた 施策を総合的かつ着実に進めること。 ― 43 ―

17 (仮称)若穂スマートインターチェンジの早期完成に向けて、着実な整備促進とそれ に係る道路整備を図ること。 18 東外環状線の朝陽~柳原間(2.8 ㎞)の整備事業について、歩道部を含めた全面開通 と柳原北交差点の早期立体化に向けて、整備の推進を国・県に強く働きかけること。 19 落合橋の架け替えについて、早期の架け替え工事着手を県に強く働きかけること。 20 エムウェーブから五輪大橋までの4車線化の事業推進を県及び関係機関に強く働きか けること。 21 広域ごみ焼却施設の整備に伴い、大豆島地区から要望されている市道道路改良及び 治水施設整備を進めるとともに、大豆島小学校周辺の県道整備の推進を県に強く働きか けること。 長野東バイパスが暫暫定形により開通したことに伴い、分断された生活道路への影響 について、機能回復を検討すること。 22 新国道坂城更埴バイパス(3工区)整備事業について、整備の促進を国・県に強く 働きかけること。 23 松代地区から要望されている史跡松代城跡の来訪者と地域住民の安全を確保するため の道路を早急に整備すること。 24 水と緑、豊かな水辺環境に配慮した河川整備を推進すること。 25 岡田川排水機場については、令和7年度に供用開始となったが、内水による水害対策 を強力に推進し、併せて千曲川などの低水護岸の改修や河道掘削などを国や県に強く 要望すること。 26 安全点検結果を踏まえた橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修・補強工事を確実かつ 迅速に推進すること。 27 今後の重要な課題である道路・河川施設等の老朽化対策について、調査を踏まえて 修繕・更新費用を確保し、施設の長寿命化と適正な維持管理を推進すること。 28 水路や側溝の維持管理費の確保に努め、緊急浚渫推進事業等の積極的な対応策を 講ずること。 29 長野市公共施設白書に記載の「公共施設の現状と課題」、住宅マスタープラン及び 公営住宅等ストック総合活用計画などに基づき、市営住宅団地の統廃合を含めた建替え 及び再整備を推進するとともに、エレベーターの設置や浴室改修など、居住水準の向上 に努めること。 ― 44 44 ― ― ―

また、移住定住の促進に向けて、市営住宅等の空き家を積極的に提供するとともに 施設の維持修繕を計画的に行うこと。 30 住戸を取壊した廃止予定団地等の敷地の維持管理を適切に行うこと。 31 地震等によるブロック塀の倒壊対策、看板等の屋外設置物、及び突出物の落下防止 対策の推進を行うこと。 特に通学路については優先的に行うこと。 32 アスベスト飛散防止対策の徹底を図るため、吹付けアスベストが使用されている建築 物の実態把握に努めるとともに、建設リサイクル法に基づく事前調査及び分別解体等に ついて指導・支援を行うこと。 33 民間の建築物について、耐震化についての啓発や耐震診断に対して補助を継続すると ともに、特に耐震化が遅れている住宅については、引き続き耐震改修費用の補助制度の 周知を図り、耐震化を促進することで、安全・安心なまちづくりを推進すること。 34 中高層建築物の建築に係る紛争の防止、及び良好な近隣関係の形成・保持については、 当該条例に基づく指導・調整により地域住民の不安解消に努めること。 35 災害発生時等では、地域を熟知している業者の早期対応が望まれる。緊急対応に対処 するためにも地域に配慮した業者育成を図ること。 36 老朽化が著しい橋梁の架け替えについて、早期の事業化を国・県に強く働きかける こと。 37 公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の計画的な長寿命化を推進すること。 38 高齢化が進む中山間地域の幹線市道等の草刈りなどについては、業務委託を進める など住民負担の軽減を図ること。 39 「長野市マンション管理適正化推進計画」に基づき、今後見込まれている高経年マン ションの急増と居住者の高齢化などの実情を踏まえ、管理組合の自立的運営による適正 なマンション管理を促進すること。 40 盛土等に起因する災害を防止するため、県と連携して盛土規制法を的確に運用すると ともに、過去に行われた既存盛土等の調査を着実に実施すること。 ― 45 45 ― ― ―

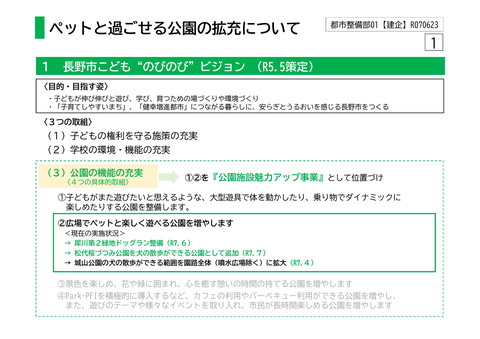

都市整備関係 1 「長野市都市計画マスタープラン」の行動計画である令和4年度に改定された「長野 市立地適正化計画」に基づき、健全で秩序ある発展のため、人口減少や高齢社会化 など、社会構造の変化に対応するコンパクト・プラス・ネットワークによる持続可能 なまちづくりの推進を図ること。 また、これまで整備を行ってきた都市の資産である道路や公園、住宅等の施設を最大 限に活用しつつ、様々な都市機能の再生やリノベーションを図ることにより、地域ごと の特性や歴史・文化を踏まえて安全で快適な、歩いて暮らせる魅力あるまちづくりを 推進すること。 2 都市の骨格を成す都市計画道路の整備を推進し、都市内の円滑な道路交通と子ども たちの安全、安心な通学路、災害時における緊急避難路、交通渋滞を緩和する環状路 線網を形成する幹線道路の整備を促進すること。 特に、山王小柴見線の相生橋は昭和 10 年の架設であり、老朽化が著しいことや通過 車両の重量制限がかけられていること、また、北部幹線では、古里小学校前交差点が 暫定形であり渋滞が著しいことから、早期に整備を推進すること。 川中島幹線については、令和9年度末の開通に向け、着実に整備を推進すること。 七瀬居町線では、建物等の移転に伴い関係する権利者の生活環境や地域の交通状況が 変わることから、地元の声をしっかりと聞くとともに、関係機関と連携し、整備を推進 すること。 併せて、県施行の事業について整備促進を要望すること。 3 丹波島橋周辺の渋滞対策については、県と共に立ち上げた研究会で実施したハード 対策の効果がより発現するよう引続きソフト対策の検討を積極的に進めること。 さらに今後、予定されている五輪大橋無料化など渋滞解消効果が望める事業について も着実に推進すること。 4 長野駅前B-1 地区市街地再開発事業については、事業を円滑に推進するため、組合 に対して適切な指導・助言及び支援を行い、公共施設の整備改善及びまちなか居住の 推進、商業・業務機能の拡充を図り、健全な市街地の形成に努めること。 5 新田町交差点以南の中央通りについて、善光寺表参道としての魅力を一層高め、まち なかの回遊性を向上させて、新たなまちのにぎわいが創出できるよう、関係機関や 地域、商店会などと連携協働し、歩行者優先道路化に向けた社会実験の実施とその 効果検証を行いながら、整備計画を策定し、事業を推進すること。 ― 46 46 ― ― ―

6 国から認定を受けた長野市歴史的風致維持向上計画に基づき、地域固有の歴史や伝統、 風情あるまちなみを継承するため、歴史的風致の維持及び向上に寄与する各種事業に 取り組むとともに、地域活性化や観光振興につながるよう積極的な情報発信を図る こと。 7 風格と魅力ある美しい景観を創出するため、長野市景観計画、長野市の景観を守り 育てる条例及び長野市屋外広告物条例に基づき、地域の特性を活かすとともに、 市民・事業者・行政の協働による景観形成の推進及び誘導を図ること。 8 緑に溢れ、生活にうるおいと安らぎのある長野市を創造するとともに、幅広い利用が できるよう公園の整備を進め、特に災害時には市民の生命を守る避難地の役割を果た す公園の建設を推進すること。 また、約 720 か所ある公園・遊園地等の遊具の施設や樹木などを常に良好に維持管理 し、民有地の緑化等と併せて市民との協働による緑豊かで心安らぐまちづくりの推進 に努めるとともに、緑をとおして豊かな暮らしを実現できるよう緑育の推進にも努め ること。 9 城山公園については、自然環境を活かすとともに、文化・芸術・レクリエーション 機能を高め、善光寺周辺を含めた広域的な集客に対応できる都市空間となるよう、 既存施設についても安全対策を考慮しながら、旧蔵春閣や城山公民館一帯の「交流の 丘ゾーン」及び城山動物園などが存在する「ふれあいの森ゾーン」の再整備を進める こと。 10 少子高齢化社会が進行するなか、市民が求める公園のあり方を検討し、Park-PFI の 活用など、にぎわいある公園作りを目指すこと。 11 綱島公園や弁天公園など未開設の都市公園については、部分的、段階的な整備、さら には計画の見直しなども視野に入れ、関係機関や地元住民と調整を行いながら、整備 促進に努めること。 12 犬の散歩ができる公園を増やすことや、ドッグランを公園内へ整備することを進め ること。 13 長野電鉄善光寺下駅から善光寺までの善光寺東参道については、地元住民、地権者、 県、道路管理者と連携し、利用者の安全性が確保され、善光寺周辺の景観に配慮した 一体的な計画策定を図ること。 14 もんぜんぷら座敷地の利活用を含む新田町交差点周辺エリアのまちづくりについては、 長野市中心市街地活性化基本計画評価専門委員会からの答申を踏まえ、多様な世代の 交流拠点となるよう、着実に推進すること。 ― 47 ―

15 市道や公園の街路樹の維持管理においては、良好な景観や緑陰の形成を図るとともに、 通行に支障となる枝の剪定や根上りによる歩道の破損への対応や倒木を未然に防止する ための枯木の伐採などの安全対策を確実に行うこと。 また、新たに整備する都市計画道路などの街路樹や、既存の街路樹の老木化による 植替えにおいては、周辺環境に適し、枝の繁茂や落葉、根上りなど安全面と管理面に 配慮した樹種の選定を行うこと。 ― 48 ―

水道・下水道関係 1 強靭で持続可能な上下水道システムの構築に向け、基幹施設の耐震化と代替性・多重 性の確保を重点的に進め、被災時にも上下水道機能が早期に回復できるよう地震対策に 努めること。 2 施設の老朽化の増大が顕著となる一方で、人口減少により技術職員など事業や工事の 担い手が不足していることから、民間事業者の技術力を活用できる官民連携やIoTや AIなどのDX施策の導入に努めること。 3 地震や集中豪雨による災害の最新の事例について積極的に情報収集に努め、浄水場や 浄化センターなど主要な施設が被災した場合について想定し、対応のシミュレーション や訓練を実施すること。広域的な災害対応訓練や他事業体との相互応援体制の整備など を通じて、平常時から連携強化を進め、危機管理体制の充実に努めること。 4 水道事業については、水道ビジョン・経営戦略及び水道施設整備計画に基づき、水道 施設の統廃合や管路のダウンサイジングを計画的に実施するとともに、事業費の平準化 を図るなど、効率的な経営に努めること。 5 老朽施設の計画的な更新や効率的な維持管理により、赤水の解消や有収率の向上に 努めること。 6 水道水源の保全を図るため、関係機関と連携を強化するとともに、水源から蛇口まで の水質管理体制の強化に努めること。 特に、川合新田水源において検出された有機フッ素化合物については、監視強化を 継続するとともに、安全性を担保した効果的な取水方法等の対策を行うこと。 7 水道事業が抱える課題に対する上田長野地域の広域化による効果を県企業局及び関係 市町で共有し、市民の理解を得ながら、広域化に向けた具体的な検討、協議を進める こと。 8 下水道事業については、下水道 10 年ビジョンや経営戦略及びストックマネジメント 計画に基づき、将来に備えた建設投資費用を確保するなど、投資と財源の均衡を図りな がら、効率的かつ健全な経営の継続に努めること。 また、国の新規施策を注視し、積極的に国庫補助等の財源を最大限活用させて、基盤 強化の推進に努めること。 9 近年の気候変動の影響による降雨量や洪水発生頻度の増加等に鑑み、建設部と連携 を図り、雨水渠の整備等を推進し、浸水被害軽減対策の拡充を図ること。 ― ― ― 49 49 ―

10 下水道施設の改築更新及び耐震化、監視・操作システムのクラウド化を計画的に進め るとともに、下水道区域外の戸別浄化槽整備を図り、汚水処理の安定的なサービス提供 に努めること。 11 下水道マンホール蓋の広告利用を進め、公共広告や商業広告、観光PRなどの活用に 努めること。 12 インターネットを利用した手続や図面、書類の電子化など市民や事業者の利便性向上 に努めるとともに、ホームページや動画などにより上下水道事業について情報提供を 行うこと。 ― 50 50 ― ― ―